Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) создают новые методы использования света в биологии и медицине. Неуловимые фотоны позволяют изучать живые клетки, ткани и органы и влиять на их свойства. Об одном из направлений биофотоники ― флуоресцентном имиджинге с временны́м разрешением ― нам рассказал кандидат физико-математических наук Владислав Игоревич Щеславский. Под руководством ученого в России впервые разработан уникальный метод экспресс-диагностики различных патологий тканей на основе измерений времени жизни флуоресценции. Подробнее об этом ― в нашем интервью.

Справка: Владислав Игоревич Щеславский ― кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией оптической спектроскопии и микроскопии НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), руководитель проекта РНФ «Cпектральный макроимиджинг опухолей с временны́м разрешением», один из ведущих в мире специалистов в области применения времяразрешенной флуоресцентной микроскопии и макроскопии в биологии и медицине.

― Что такое время жизни флуоресценции и для чего нужно его измерять?

― То, с чем мы работаем, то есть свет, обладает такими двумя характеристиками, которые можно легко наблюдать: это его интенсивность, или яркость, и спектр, то есть цвет. Но существуют еще невидимые параметры, такие, например, как поляризация света (направленность вектора электрического поля световой волны) и время жизни флуоресценции, которое, однако, можно измерить. Время жизни флуоресценции ― это среднее время, которое молекула (флуорофор) проводит в возбужденном состоянии до возврата в основное состояние с излучением флуоресцентного фотона. Чтобы молекула могла оказаться в возбужденном состоянии, ее надо облучить светом.

Измерение времени жизни флуоресценции может использоваться во многих областях, начиная от фундаментальных исследований, таких как изучение функционирования клеток и исследование энергетического метаболизма, и заканчивая клиническими приложениями.

Если говорить о фундаментальных исследованиях, то время жизни флуоресценции очень сильно зависит от параметров среды (вязкости, температуры, щелочности и др.), окружающей излучающую молекулу. Каждый флуорофор (флуоресцентное химическое соединение, способное повторно излучать свет при возбуждении светом. ― Примеч. ред.) имеет характерное для него время жизни, а перечисленные выше физико-химические параметры среды, в которой находится молекула, влияют на него. Таким образом, используя информацию о времени жизни, можно исследовать физико-химические свойства среды, окружающей флуорофор. Что касается медицинских приложений, то измерение времени жизни флуоресценции имеет большое значение для диагностики и лечения онкологических заболеваний. В настоящее время мы достаточно много занимаемся так называемым флуоресцентным макроимиджингом, который нацелен в том числе на решение подобных медицинских задач.

― Мы говорим о флуоресцентной микроскопии с временны́м разрешением. Чем она отличается от простой флуоресцентной микроскопии, без временнóго разрешения?

— Действительно, существует стандартная микроскопия, которой с давних пор пользуются люди. Такие флуоресцентные микроскопы можно увидеть в большинстве физических и медицинских лабораторий. С их помощью измеряют только интенсивность, то есть яркость флуоресценции. Мы же, как я уже сказал, помимо яркости, определяем еще и время жизни, и в этом состоит главное отличие.

Яркость определяется по количеству фотонов, а время — по тому, как долго молекула находится в возбужденном состоянии.

После проведения измерений мы обрабатываем данные. Полученные кривые затухания флуоресценции аппроксимируются, и из этих аппроксимаций мы получаем необходимые нам данные о времени ее жизни.

― Важно ли для вас, чтобы оно было долгим? К каким показателям вы стремитесь?

— Поскольку мы работаем с так называемой эндогенной флуоресценцией, чье происхождение определяется молекулами, которые уже «сидят» в ткани, и никаких красителей извне не вносится, мы не можем активно влиять на время жизни флуоресценции, но это и не требуется. Для наших экспериментов важны несколько других ключевых моментов. Первый ― это, конечно, чувствительные детекторы. Наша техника работает в режиме счета одиночных фотонов, поскольку автофлуоресценция представляет собой очень слабый процесс, а значит, требуются чувствительные детекторы фотонов. Следующий, очень значимый для регистрации таких процессов момент — наличие электроники, позволяющей считать фотоны. Есть много подходов для измерения времени жизни, но мы работаем с так называемым время-коррелированным счетом фотонов: измеряем не только количество фотонов в каждый момент времени, но и задержку относительно возбуждающего импульса света (лазера) и таким образом на выходе получаем гистограмму распределения фотонов по времени. А для этого нужна точная, как швейцарские часы, электроника.

Преломление света в призме. Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

― Вы впервые в России разработали метод экспресс-диагностики биологических тканей на основе времени жизни флуоресценции. Как вам это удалось?

— Ранее я на протяжении 12 лет жил в Германии и работал в компании, которая как раз занималась разработкой электроники для счета фотонов. Моей задачей было создание новых методов и оптических систем, использующих счет фотонов. Такие оптические системы могут быть установлены на микроскоп, спектрофотометр или какое-то другое устройство для измерения времени жизни флуоресценции. Вернувшись в Россию, я продолжил эту работу, но уже на базе Приволжского исследовательского медицинского университета.

― Чем флуоресцентная микроскопия с временны́м разрешением отличается от биологического просветления тканей?

— Научные подходы, о которых мы с вами говорим, имеют общее название ― биофотоника. Просветление — это немного другое направление биофотоники, позволяющее «видеть» то, что происходит не только на поверхности ткани, но и внутри нее. Мы же выполняем в основном классические поверхностные измерения. В отдельных случаях проводим эндоскопические исследования с доставкой света для возбуждения флуорофоров через волокно. То есть время жизни флуоресценции можно детектировать в принципе и с использованием эндоскопа.

― Сколько может составлять максимальное время жизни флуоресценции?

— Флуоресценция, переход молекул из возбужденного состояния в основное, — это быстрый процесс. Как правило, это отрезок времени от десятков пикосекунд (пикосекунда равна одной триллионной доле секунды. — Примеч. ред) до десятка наносекунд (наносекунда равна одной миллиардной доле секунды. — Примеч. ред). Это очень короткое время жизни.

Помимо флуоресценции, мы изучаем еще одно интересное явление — фосфоресценцию: отдельный тип люминесценции, при котором вещество, поглотившее свет, излучает его обратно не сразу, а через какое-то время. То есть это длительный процесс. Время жизни фосфоресценции варьируется в диапазоне от 1 мкс до 1 с. Благодаря тому, что молекула фосфоресцирует, ее удобно использовать, например, в качестве сенсора, реагирующего на кислород.

Такая молекула может долго находиться возбужденном состоянии, но когда она сталкивается с молекулой кислорода, происходит тушение фосфоресценции, что позволяет по времени жизни и интенсивности фосфоресценции судить о том, сколько кислорода у вас в клетке или в ткани.

― Это помогает распознавать патологические клетки?

— Да, это один из метаболических аспектов изучения кислорода. Важно, что благодаря измерению времени жизни флуоресценции вы можете узнать о том, здоровая перед вами клетка или нет. Как правило, подобные чувствительные измерения производятся в быстром режиме, счет идет на минуты, поскольку клетки, как и ткани, не живут долго и для манипуляций с ними необходимо поддерживать определенные условия.

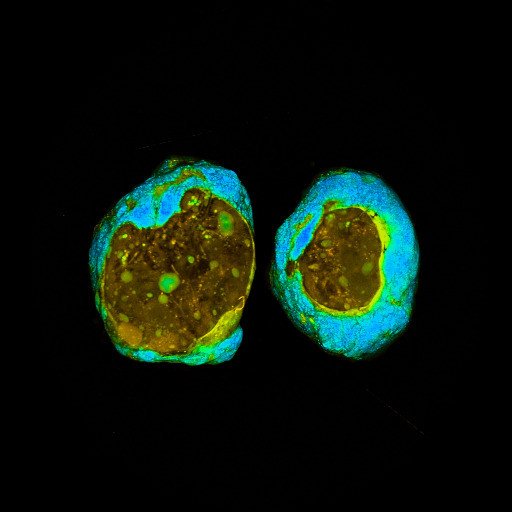

Голубой цвет соответствует длительному времени жизни (жировая ткань). Желтый ― более короткому (лимфоузел). Изображение: В.И. Щеславский

― Подобные экспресс-методы диагностики в будущем можно будет перенести из лаборатории в клиническую практику?

— Это то, к чему мы, собственно, и стремимся. Сейчас вместе с коллегами из ПИМУ я занимаюсь исследованиями в области макроимиджинга: это не микроскопия, а макроскопия, позволяющая изучать объект целиком. Разрабатываемые нами подходы на основе коррелированного счета фотонов помогут с помощью измерения времени жизни флуоресценции проводить диагностику лимфатических узлов и определять наличие в них метастазов. Это важная медицинская задача. Если говорить о раке молочной железы, например, то после операционного удаления лимфатического узла проводят гистологическое исследование, чтобы определить, есть ли в нем метастазы. Обычно это занимает около одной-двух недель. Пациента в это время снимают с операционного стола и направляют в палату ждать результатов. Далее, в зависимости от них, ему либо удаляют, либо сохраняют оставшиеся лимфоузлы. Разработанный нами экспресс-метод флуоресцентного макроимиджинга с временны́м разрешением (макро-FLIM) позволяет провести гистологический анализ всего за пять-десять минут.

― И значит, пациенту не придется целую неделю, а то и две ждать результата и теряться в догадках, есть ли метастазы или нет.

— Да, это важный психологический момент. Кроме того, здесь есть и экономическая составляющая: за счет того, что пациенту не придется долго находиться в больнице, сократятся и материальные расходы.

― Получится ли в будущем применить этот метод для других органов?

— Думаю, это вполне реально. В ПИМУ проводится большая исследовательская работа, связанная не только с лимфоузлами, но и с глиомами ― опухолями головного мозга. Перед учеными стоит задача дифференцировать опухоль и нормальную ткань для точного определения границы хирургической резекции, чтобы нейрохирург смог вырезать только то, что необходимо, и ничего лишнего. Мы также сотрудничаем с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова в области использования искусственного интеллекта для обработки больших массивов данных. Принципиально никаких препятствий для масштабирования нашей разработки нет, но в каждом конкретном случае для каждой ткани нужно будет подбирать свои диагностические критерии различения нормы и патологии.

— В своих лекциях вы подробно рассказываете про метаболизм, патологические клетки и т.д. При этом вы кандидат физико-математических наук. Как вам это удается? Занимаетесь ли вы биологией и медициной в свободное время?

— Волей-неволей мне приходится вникать в эти вопросы. Повезло, что основной состав нашего института — это биологи и биофизики. Помогает мне, консультирует меня и моя супруга Марина Вадимовна Ширманова — доктор биологических наук.

— Какие тренды в вашей области исследований вы могли бы отметить?

— В области биофотоники за последние годы очень большие усилия были направлены на развитие методов микроскопии со сверхразрешением (50 нм и меньше). Свою же область, то есть макроимиджинг, я часто называю имиджингом с плохим разрешением.

Мы употребляем слово «имиджинг», потому что, по сути, имеем дело не с микроскопией, а с макроскопией с плохим разрешением: мы платим цену плохим разрешением за возможность получить информацию о том, как функционирует биологический объект целиком.

«Макро» подразумевает, что мы можем исследовать объекты размером 2 × 2 см, например лимфоузлы, размеры которых варьируют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В целом в биофотонике один из основных трендов ― развитие неинвазивных методов диагностики. Результаты исследований в этой области сегодня успешно внедряются в клиническую практику.

— Где еще, помимо медицины, может использоваться флуоресценция с временны́м разрешением? Может, есть какие-то неочевидные приложения этого метода?

— Конечно, есть. Эта технология может найти свое применение, например, в исследовании картин и установлении их подлинности. Изучая слои краски с помощью методов определения времени жизни флуоресценции, можно примерно узнать, когда была написана картина, насколько она древняя. Установить точный год, конечно, вряд ли удастся, но я думаю, что определить, в каком столетии она была создана, вполне реально. Подобные исследования по праву можно назвать союзом науки и искусства.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ