В конце сентября Российская академия наук совместно с научным советом РАН по биотехнологиям, ФИЦ «Фундаментальные

основы биотехнологии» РАН и Институтом биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН провела конференцию «Постгеномные технологии», приуроченную к этой дате. На конференции прозвучали доклады

кадемика В.А. Тутельяна «Современная биотехнология в производстве пищи: проблемы безопасности», академика В.А. Быкова «Метаболомика и липидомика в постгеномной биотехнологии», члена-корреспондента РАН А.М. Боронина

«Микробиология на переломе веков», а также воспоминания ученых — коллег Г.К. Скрябина.

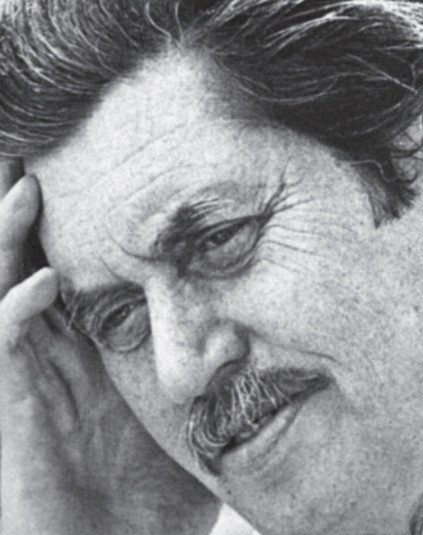

Академик Рэм Викторович Петров:

— Когда я слышу фамилию Скрябин, она у меня тут же утраивается, потому что были Скрябин-дед, Скрябин-отец, есть Скрябин-сын. Не знаю, есть ли кроме меня еще человек, который не просто встречался, но и взаимодействовал с этими тремя людьми. Так что Скрябин для меня — это некое триединство.

Со Скрябиным-старшим, Константином Ивановичем, я встречался, когда он был уже всемирно известным ученым, избранным

в три академии — медицинскую, сельскохозяйственную и большую как крупнейший ветеринар, специалист в области гельминтов. С его сыном, Георгием Константиновичем, мне посчастливилось познакомиться еще до того, как я стал вице-президентом АН СССР. Он очень меня поддерживал, считал, что в академии нужны молодые силы, и полагал правильным развитие нового в то время направления в науке — иммунологии, которое я представлял. Мы много лет плодотворно сотрудничали в академии наук. В 1989 г. он ушел из жизни, но династия продолжается, и мне не верится, что его сыну К.Г. Скрябину в следующем году исполнится 70 лет.

Академик Евгений Павлович Велихов:

— Я физик, но сейчас, как мы понимаем, век биологии. И хотя президент России В.В. Путин призвал нас всех создавать искусственный интеллект, мы знаем, что это задача не из легких. Пока не получается. Однако Россия сильна, и династия Скрябиных в том числе, естественным интеллектом.

Познакомился я с семьей Скрябиных очень интересным образом. Первый раз я пришел со своим приятелем в эту семью босиком из Жуковки. Мой приятель, художник, брал уроки французского языка, а его учительница знала Скрябиных, была к ним вхожа. По его просьбе она написала записку, чтобы нас приняли на два часа. А мой приятель был человек лихой: он исправил «два часа» на «два дня». И мы с такой запиской пришли в семью Скрябиных. И, как ни странно, нас приняли очень дружелюбно. Был жив еще Константин Иванович, настоящий русский интеллигент. Так мы и провели у них два чудесных дня.

А потом, когда Георгий Константинович был главным ученым секретарем президиума академии наук, я всячески с ним

взаимодействовал, плотно работал. Для меня всегда главным было то, что это династия. И я надеюсь, что она не закончится.

Академик Михаил Петрович Кирпичников:

— Вспоминаю себя в 1970-е гг. молодым человеком, только что пришедшим в науку. Именно тогда я впервые увидел Г.К. Скрябина. Что поражало? Огромная энергия, которой он просто светился. Это был исключительно эмоциональный человек, очень доброжелательный, но при случае умел довольно жестко поставить на место. Он 17 лет занимал руководящие посты в академии наук, но, что удивительно, даже с нами, молодыми людьми, не допускал никакого высокомерия. Он всегда был готов выслушать, помочь, дать совет. Исключительный организатор. Все считают, что главное его дело — это Пущинский

научный центр и Институт биохимии и физиологии микроорганизмов (ИБФМ). Действительно, Пущино началось с его легкой

руки. Там велись замечательные микробиологические работы. Он пригласил туда академика М.В. Иванова, членов-корреспондентов Л.В. Калакуцкого и А.М. Боронина, И.С. Кулаева.

Интересы Георгия Константиновича распространялись не только на чистую науку. Вспомним хотя бы проблемы микробиологического белка, создание промышленности по получению субстанции стероидов, его совместные с М.В. Ивановым усилия по развитию геобиотехнологий и т.д. Он прекрасно понимал, что есть фундаментальная наука и есть ее приложения, на основе которых надо строить промышленность. И он это делал. Он был выдающимся гражданином нашей страны, и, может быть, это в нем основное.

Не ошибусь, если скажу, что многие сегодняшние известные ученые ему обязаны той судьбой, которая у них сложилась.

Член-корреспондент РАН Александр Михайлович Боронин:

— Пущинский Институт биохимии и физиологии микроорганизмов основал именно Г.К. Скрябин, он же им и руководил. В последние 15 лет его жизни нам довелось тесно общаться. Он поражал своей удивительной работоспособностью. Человек занимал ответственный пост в академии наук, пропадал там почти всю неделю, в Пущино приезжал обычно в пятницу — и мы сразу садились и начинали обсуждать институтские дела. Он вникал во все, для него не было несущественных деталей. Мы работали до поздней ночи, а в субботу рано утром я опять был у него и мы продолжали работу. Когда, наконец, заканчивали, мне хотелось только одного — дойти до постели и уснуть, так я выматывался. А для него это был привычный ритм жизни, и это, конечно, обязывало соответствовать и заряжало энергией.

Он многое предвидел, в том числе то, какие научные направления необходимо развивать. Благодаря ему в нашем институте была создана всероссийская коллекция культур микроорганизмов, и по сей день крупнейшая в мире. Восхищало его умение работать с людьми. Он мог быть строг и даже грозен, но в то же время не помню случая, чтобы он кого-то уволил или объявил выговор. Он именно работал с людьми, разговаривал с ними, не жалел на это времени, потому что ничего важнее человеческих отношений для него не существовало. Он остается в нашей памяти всегда элегантно одетым, с аристократической манерой поведения, с громадной жизненной энергией, взрывным характером, но с очень добрым отношением к людям.

Мы гордимся, что наш институт носит его имя.

Академик Виктор Александрович Тутельян:

— Мне посчастливилось встречаться с Г.К. Скрябиным. Он приезжал в наш НИИ питания, участвовал в нескольких конференциях. Георгий Константинович был выдающимся ученым, блестящим организатором, умел преодолеть ведомственные барьеры, которые существовали, существуют и, наверное, будут существовать, для решения крупной государственной задачи.

К сожалению, в истории нашей науки встречались драматические страницы. Первый раз мы наступили на грабли, когда генетику обозвали лженаукой, а второй — в 1994 г., когда уничтожили собственную биотехнологию. К чему мы пришли в результате? У нас не стало кормового белка — и тут уже упало все птицеводство. И что мы начали делать? Закупать

«ножки Буша». Полностью пропали собственные витамины, и сейчас ни одного грамма витаминов у нас в стране нет — все импортное. то же самое с аминокислотами — полностью закупаем их в Китае, в Японии, а раньше абсолютно себя обеспечивали. А это в первую очередь парентеральное питание, которое необходимо пострадавшим в катастрофах, военных

конфликтах, то, без чего мы не выживем.

Сейчас мы переживаем эпоху Возрождения. Сформирована комиссия РАН по генно-инженерной деятельности. Появились законодательная и нормативная базы. Мы активно работаем на уровне Государственной Думы, там немало здравомыслящих людей, которые понимают: если мы сейчас отстанем, то уже навсегда, и это будет преступлением перед народом, потому что развитие современного сельского хозяйства, животноводства без использования биотехнологий бесперспективно. В этих направлениях мы работаем рука об руку с К.Г. Скрябиным, а основы биотехнологической промышленности заложил его отец, Г.К. Скрябин. Так что все мы — его ученики и последователи.

Академик Владислав Яковлевич Панченко:

— Г.К. Скрябин был первым человеком в России, который представлял наше научное сообщество в международном Научном совете научных организаций. Первая генерация этого совета возникла еще в позапрошлом веке, в 1899 г., и там была

представлена еще дореволюционная академия наук. В 1931 г. ее преемником стала Ассоциация международных организаций, и вице-президентом долгие годы оставался академик Г.К. Скрябин. В прошлом году мы вместе с К.Г. Скрябиным провели очень интересную конференцию «Научная дипломатия». Сейчас все больше людей обращают внимание на то, что ученые остались единственным мостиком со многими странами, трансфером идей и возможностью влияния, в том числе на свои правительства. В рамках фондов РАН мы продолжаем проводить совместные исследования, и крупнейшие американские организации — Национальные институты здоровья США, Национальный научный фонд США — работают с нашим научным сообществом благодаря именно тому, что стали называть научной дипломатией. На конференции, которая проходила в МГИМО, мы договорились о том, что научная дипломатия — это особый вид деятельности, который требует изучения, и этим нужно серьезно заниматься. И мы продолжаем это направление развивать. А первым это понял Г.К. Скрябин.

Об отце вспоминает академик Константин Георгиевич Скрябин, научный руководитель ФИЦ Биотехнологии РАН

— Константин Георгиевич, конференция приурочена к 100-летию Г.К. Скрябина, который занимался микробиологией. А почему тематика конференции не микробиологическая, а постгеномная?

— Дело в том, что в эти же дни в Пущине прошел первый Российский микробиологический конгресс, на котором собрались микробиологи со всей России, и он был приурочен к 100-летию со дня рождения отца. Этому же событию посвящены две статьи — в журналах «Микробиология» и «Прикладная биохимия». Мы с большой благодарностью приняли предложение научного сообщества приурочить нашу конференцию к этой круглой дате.

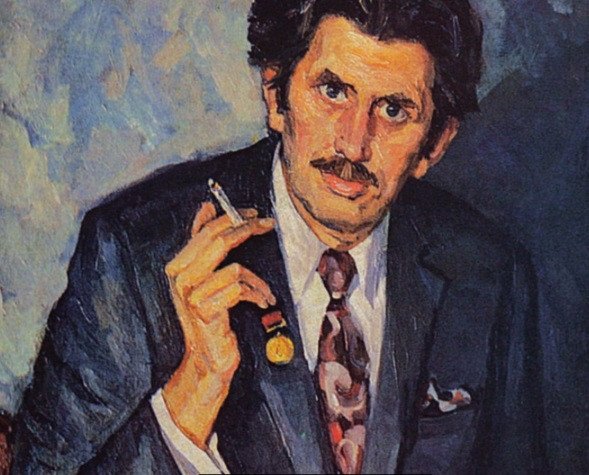

Г.К. Скрябин и А.А. Баев

Выбор темы неслучаен, ведь та промышленная биотехнология, которая в течение последних десятилетий развивалась в России, в основном была создана усилиями нескольких людей — это отец, академики Ю.А. Овчинников и А.А. Баев, министр

микробиологической и медицинской промышленности СССР в 1985–1989 гг. В.А. Быков. Мы в те годы находились на лидирующей позиции в мире по микробиологическому производству антибиотиков и получению микробного белка из нефти.

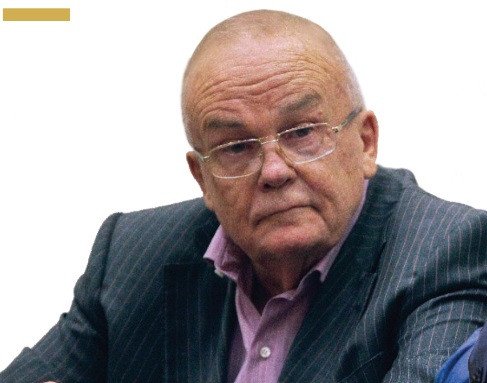

Г.К. Скрябин и Ю.А. Овчинников

Потом по причинам, не имеющим к науке отношения, все заводы и фабрики, которые эту продукцию выпускали, были закрыты. И мы резко потеряли микробиологическую промышленность.

— Ваш отец, сын выдающегося биолога академика К.И. Скрябина, будучи студентом ветеринарной академии, в 1943 г. пошел на фронт. Лечил боевых лошадей, руководил инфекционным отделением армейского ветеринарного лазарета и даже изобрел специальную баню для лечения животных от паразитарных инфекций. Насколько я понимаю, это было его первое научное изобретение?

— Это был очень тяжелый, но важный период его жизни. Отец во время войны дошел до Берлина, был награжден орденами и медалями. До конца жизни он очень трогательно относился к однополчанам, к встречам с ними. Но вы правы: он оставался ученым и на войне — это было его сутью. У меня есть очень интересные книги, которые дед дарил отцу, когда ему было 13 лет. И там есть надпись, что человек должен заниматься настоящим делом. И отец, и дед занимались делом всегда — и в тяжелых обстоятельствах в том числе. Молодым людям, которые сейчас жалуются, как им трудно, как тяжело, конечно, иногда бывает и трудно, и тяжело, но я советую им представить К.И. Скрябина, который после революции и Гражданской войны создал две кафедры и два института.

— Наверное, ему тоже было тяжело.

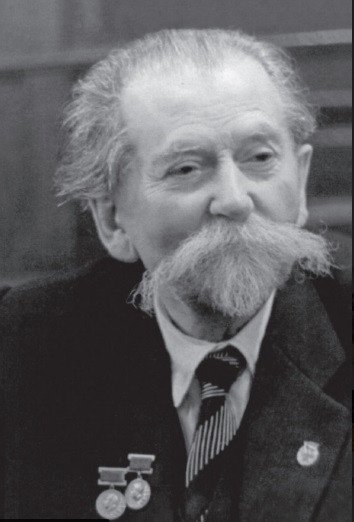

К.И. Скрябин

— Не то слово. А ведь у него уже была семья, двое детей. Они жили в институте, потому что до него было трудно добираться и нужно было обогревать то место, где живешь. Большие трудности были и у отца, когда после войны, в годы разрухи, он

оказался в числе создателей научного центра в Пущине со всеми его институтами. Ситуация осложнялась еще и тем, что в 1930-е гг. отец был репрессирован, обвинен в антисоветской деятельности, как тогда было принято. Сидел в Бутырской тюрьме. А в 1957–1958 гг. глава нашей страны Н.С. Хрущев встречался в Вене с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, и они приняли решение улучшать отношения между Россией и Америкой. С этой целью придумали организовать обмен и для

начала обменяться одним художником и одним ученым. Хотели послать отца. Но в 1957 г. он еще не был реабилитирован, это случилось лишь два года спустя. А за два дня до отъезда ему сказали: «Подождите, как же можно ехать в Америку, если

вы были осуждены?» И тогда руководство АН СССР взяло отца на поруки. Он уехал в США, в лабораторию лауреата Нобелевской премии Зельмана Ваксмана в Рутгерском университете. Там он начал работу по микробиологическому синтезу лекарств. Учителем отца был член-корреспондент АН СССР Н.А. Красильников, выдающийся советский микробиолог.

— То, что ваш отец пошел в ветеринарную академию, наверняка было связано с влиянием Константина Ивановича. А на вас тоже влиял отец?

— Никоим образом. Мой брат, например, был журналистом. Я тоже стараюсь не навязывать что-то своим детям. У меня только внучка занимается медициной: она учится в МГУ на факультете фундаментальной медицины, и это полностью ее

собственный, осознанный выбор. Остальные мои родственники занимаются искусством или журналистикой.

— Вас это не расстраивает?

— Нет. У деда есть книга «Моя жизнь в науке» — по аналогии с книгой К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Дед эту книгу подарил мне, когда я был студентом, и написал, что главное для любого человека — найти свой путь, то, в чем он

действительно заинтересован.

— Но ведь иногда молодого человека стоит сориентировать.

— Наверное. Вообще, по деятельности моей семьи можно проследить за развитием биологии в XX в. Дед занимался больше зоологией, систематикой, классической описательной биологией. Отец — микробиологией и классической биотехнологией. А мы занимаемся в основном вещами, связанными с молекулярной биологией и генной инженерией, с геномами, секвенированием ДНК. Это и есть путь развития всей биологической науки за названный период. У меня возникает только

одна трудность из-за династии биологов в семье: когда я изучаю импакт-фактор и индекс Хирша, очень сложно разобраться с фамилией Скрябин, потому что и я, и дед — оба Константины Скрябины.

— И у кого из династии Скрябиных индекс цитирования выше?

— Думаю, у меня сейчас самый большой из всей семьи. Дело не в том, что я самый крутой: просто сейчас другие условия. Тогда ведь все публиковались только в России, особенно во времена отца, а теперь мы публикуемся за границей. Мои оппоненты никогда не используют в разговоре со мной тему индекса Хирша, потому что он у меня около 30. Но я считаю, что это совсем не критерий качества ученого.

— В следующем году ваша семья отмечает еще один юбилей — 140 лет со дня рождения вашего деда. Расскажите, что он был за человек. Властный, решительный?

— Совсем нет. Всегда был максимально вежлив. Он мне объяснял: когда приходишь на работу или на учебу, надо быть особенно вежливым с гардеробщицей — неважно, какое у тебя настроение. А если ты очень хочешь ругаться, иди к ректору, директору, скажи ему все что угодно. А вот таким людям, самым уязвимым, грубить не надо — это стиль жизни нашей старой русской интеллигенции.

Очень интересная, непростая судьба у деда. Недавно, будучи в Санкт-Петербурге, я нашел старое кладбище, где около десяти памятников Скрябиным, моим предкам. Первый Скрябин, мой прапрапрапрадедушка — это времена Екатерины

Великой. Повезло, что это кладбище сохранилось.

— Ваши предки не имели отношения к науке. Первым был ваш дед, а таким, наверное, труднее всего?

— Либо проще, это как посмотреть. Я никогда не забуду, когда я в университете сдавал зоологию беспозвоночных. Это единственный предмет, по которому у меня тройка. Профессор, которому я сдавал, часа два меня расспрашивал, а потом

сказал: «Как вам не стыдно! Вы же Скрябин!» Все остальное, правда, было на отлично.

— Как вышло, что дед пошел в науку?

— Трудно сказать, почему так сложилась судьба. Его отец и все родственники занимались железными дорогами. В 1895 г. прадеда назначили работать в Красноярск, где не было реального училища, и дед уехал в Томск, где его родственник строил мост через реку Томь. Там он оканчивал реальное училище, а для того чтобы поступить в университет, нужно было обязательно окончить гимназию. Окончившие реальное училище должны были сдавать классическую историю, литературу и языки, а разрешение на такой экзамен давал император. И дед добился разрешения Николая II: ему позволили досдать экзамены, и он поступил в Тартуский университет. Он очень старался получить образование — медицинское или ветеринарное. Не знаю, как сейчас, но раньше в Тарту на здании университета висела доска, что он там учился. А когда окончил, уехал в Туркестан и возглавил там ветеринарную службу. Потом он женился на бабушке, а бабушка у меня была грузинка. Дед умер в 96 лет, а бабушка в 95.

— Каким человеком был ваш отец? Похож на деда?

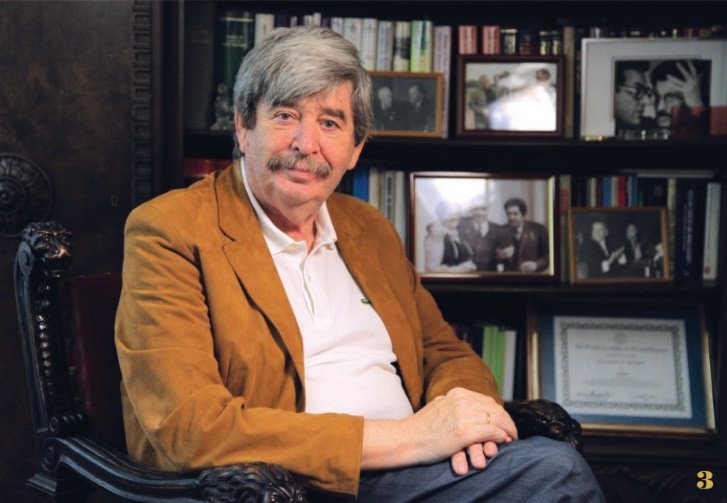

Слева направо: К.И. Скрябин, Г.К. Скрябин, Э. Рудзки, А.С. Скрябин, К.Г. Скрябин

— Они были разными, но оба хорошие люди. Отец был очень энергичным. И он все-таки немного грузин, был более темпераментным, очень хорошо относился к людям. Дед был своеобразным. Когда в семье возникали какие-то проблемы,

он сразу уходил в свой кабинет, закрывал дверь и смотрел в щелочку, ждал, когда все закончится, чтобы не тратить нервы. Поэтому и прожил, я думаю, 96 лет.

Знаете, когда мы однажды обедали, бабушка, которая всегда ходила на огромных каблуках и в жабо, подходит к телефону, я слышу какой-то разговор, а потом она говорит деду: «Костя, тебя к телефону! Какой-то человек по фамилии Хрущев. Я сказала, что ты обедаешь и нужно позвонить позже». Дед говорит: «Нет-нет, я подойду сейчас». Хрущев тогда предложил деду вступить в партию, причем без испытательного срока. Ему было 90 лет, наверное. И я слышу, как он говорит: «Вы знаете, Никита Сергеевич, если я вступлю в партию, которую, конечно, очень уважаю, то сочтут, что я сошел с ума, и таким образом я буду дискредитировать вашу партию». И он отказался.

И это был не единственный случай, когда дед прикрывался своим возрастом. Когда президентом ВАСХНИЛ стал Т.Д. Лысенко, дед, бывший тогда вице-президентом, ушел, ссылаясь на свою дряхлость. Лысенко не хотел его отпускать и даже

предложить организовать съезд паразитологов. Дед и здесь сумел отказаться, аргументируя тем, что он не паразитолог, а гельминтолог. Он вообще умел ускользать без явного конфликта из неприятных для него ситуаций.

— А что это за история с присвоением ему воинского звания?

— Дед не только никогда не был членом партии, но и не служил в армии. Но однажды, когда его пригласили участвовать в съезде в Берлине сразу после войны, выяснилось, что воинское звание для этого совершенно необходимо. И в порядке исключения, только на время проведения съезда, ему присвоили полковничий чин. В семейном архиве у нас хранится фото, где дед в военной форме и с погонами полковника.

— Зато отец ваш и в армии служил, и в партии состоял. Он был искренним коммунистом или так было принято?

— В моей семье все были прежде всего настроены на поддержку своей страны. Конечно, сейчас мы смотрим на это совсем с другой стороны. А тогда — как мог человек возглавлять огромный научный центр, не будучи членом партии? Наверное, мог, но ясно, что он мог больше сделать, будучи членом Московского городского комитета партии. При этом и дед, и отец имели звание Героя Социалистического Труда.

Г.К. Скрябин

— А отец был еще и лауреатом Государственной премии.

— Да, как раз за биотехнологию, связанную с производством белка на основе нефти и газа.

А если вернуться во времена становления Пущина, то тогда отец вместе с А.А. Баевым организовали первую в стране генетическую школу. Они учили всю страну, и при этом была большая поддержка данной технологии в мире. Да и авторитет отца был немалым — в течение 18 лет он был главным ученым секретарем академии наук, при президентах М.В. Келдыше, А.П. Александрове и Г.И. Марчуке. Это самый долгий срок в такой должности за всю историю академии наук в России. Это было непростое время — мы были в конфронтации с Западом, и ученые нередко наводили мосты, по которым потом

двигались политики. Это была одна из функций отца — научная дипломатия, которая сейчас становится все более модной и совершенной.

— Когда к вам пришло осознание того, что отец — выдающийся ученый?

— Трудно сказать. Очень важна атмосфера. Когда вам за обедом или ужином рассказывают о какой-то пьесе Толстого, вы обязаны знать, что известных Толстых было трое — не один Лев Николаевич, а еще два Алексея, и это разные люди. Вы

просто не можете себе позволить этого не знать. Дед свободно говорил на трех-четырех языках. Ему было необходимо читать статьи и книги по специальности, для чего нужно было знать немецкий и английский. А еще он был членом французской

Ветеринарной академии, и поэтому французский язык тоже был нужен.

— У вас с отцом были сложные периоды в отношениях?

— Мы были в хороших отношениях, причем чем дальше, тем нам становилось интереснее друг с другом. И у меня была очень умная мама, она работала врачом в обычной городской поликлинике, где принимала по 30 пациентов в день и усталая

приходила домой. Мама была активная, независимая женщина. У нее на все находилось время — и за мужем ухаживала, и за детьми, и за собакой. Все успевала. Потрясающая была женщина! Я думаю, мы очень ей обязаны — и отец, и я, и все

остальные. А если говорить об отце, у него было еще одно поразительное качество — дар предвидения.

— Скажите как биолог, что такое предвидение?

— Одна из самых важных вещей, которая была у деда и у отца, и я надеюсь, есть и у меня, — это понимание того, что люди, которые рядом с тобой, не глупее и не хуже тебя. Отец поразительно относился к людям. И люди отвечали ему преданностью. Я думаю, что эта открытость, когда ты до последнего думаешь о человеке хорошо, даже если он этого не заслуживает, имеет важную оборотную сторону. Вера в человека вынуждает его относиться к вам хорошо, потому что невозможно иначе. Поэтому получалось, что и отец, и дед умели окружать себя замечательными людьми.

— В этом и есть суть предвидения?

— Я называю это свойством Наполеона, который всегда окружал себя людьми талантливыми, умеющими принимать важные, ответственные решения. Может быть, и предвидение этим определяется. В конечном счете люди определяют все. Знаете, каким было одно из самых удивительных моих впечатлений, когда я приехал работать в Гарвардский университет? В то время здесь, в России, считалось, что институт хороший, если в нем есть дорогое оборудование. И все занимались закупкой

оборудования. А я приехал в Гарвардский университет — одно из лучших мест в Америке в смысле науки — и обнаружил, что там нет огромных центрифуг, за которые все борются у нас в России. Там была холодильная комната, где находилась

маленькая центрифуга, сверху закрывающаяся обычной решеткой, чтобы ничего не повредить. И все! Они делали работы, которые дали им пять или шесть Нобелевских премий. Потому что все определяют люди. Очень важно это понимать.

— Чем сегодня занимается Центр генной инженерии?

— Мы сделали очень важный шаг, с моей точки зрения, — два года тому назад объединились: Центр биоинженерии, который теперь называется Институтом биоинженерии, Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского и Институт биохимии им. А.Н. Баха в один Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН. Это очень правильное решение. Я научный руководитель этого конгломерата, и самое важное сейчас — привлечение молодых людей. Я открыл кафедру биотехнологии в МГУ, где мы пробуем растить молодые кадры.

— Молодежь вас не разочаровывает?

— Нет, наоборот. Сейчас очень много талантливой молодежи. Молодые люди приходят к естественным наукам. В нынешнем

году был очень большой конкурс на биологический и медицинский факультеты, на мехмат, физфак. Россия вообще исторически сильна в этом плане. Думаю, должно произойти серьезное движение в области наук о живом. Мы сейчас больше начали думать о людях. Люди должны быть здоровыми — это медицина, сытыми — это сельское хозяйство, причем не кустарное, с удобрением в виде навоза, а цивилизованное. Жить надо в хороших условиях — это экология. То есть экология, медицина и сельское хозяйство — это новая биология, которая использует и математику, и физику, и химию. Сейчас потрясающие вещи происходят в сельском хозяйстве. А надо сказать, что и дед, и отец, и я помимо большой академии наук были еще членами сельскохозяйственной академии. Это тоже некая традиция в семье.

— А теперь у вас отобрали это звание...

— Ничего страшного. Я-то как раз считал, что объединение медицинской, сельскохозяйственной и большой академии — в тренде XXI в., потому что и медицина, и сельское хозяйство — это биология. Сейчас во всем мире говорят о персонализированной медицине и о точном сельском хозяйстве. Это кажется фантастикой, но скоро во всем мире над полями будут летать дроны, фотографировать земли, растения и решать проблему удобрений, инсектицидов, пестицидов не на всем поле, а только на тех участках, которые в этом нуждаются. Мы резко сократим использование химии, а это хорошо для экологии, и получим высокую урожайность. Мы знаем теперь генетическую информацию всех растений, которые

используются в сельском хозяйстве: это и картофель, и пшеница, и морковь, и хлопчатник, и т.д.

Исходя из генетической информации, можно улучшать сельскохозяйственные качества этих растений. Еще пять лет назад такое даже представить себе было нельзя.

То же самое с медициной, когда вы можете за $1–2 тыс. сделать полный анализ генома человека, что сопоставимо со стоимостью хорошего биохимического анализа в клинике. А со временем анализ генома будет еще дешевле. Есть недавняя

работа, сделанная буквально несколько недель тому назад: секвенированы геномы людей, живших десятки тысяч лет тому назад. Владея этой генетической информацией, мы можем сказать, чем эти люди болели, и установить, что они были более

подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем современные люди. И зубы у них были хуже, чем у нас с вами.

— И это удивительно. Казалось бы, сейчас гиподинамия, неправильное питание, плохая экология...

— Нет, мы молодцы. Мы стали здоровее, чем были люди в древности. А сейчас вместе с Курчатовским институтом мы провели большую работу и обнаружили, что на Кавказе древние люди, которые питались молоком, были заражены бруцеллезом. Мы нашли генетическую информацию об этом заболевании. Таким образом, мы можем определить, какие болезни были за 5–10 тыс. лет до н.э.

— Насколько я понимаю, во всем мире сейчас полным ходом идут эксперименты по исправлению генома.

— Да, сейчас это делают китайцы, американцы и англичане. Результаты обнадеживают.

— Что им удается починить? Скажем, синдром Дауна можно «поправить»?

— Нет, синдром Дауна — это многогенная проблема. Мы делаем другую вещь: можем по капле крови определять будущее плода. В том числе сказать, будет синдром Дауна у ребенка или нет. Это огромная проблема, потому что для всех женщин

старше 35 лет резко повышается риск рождения ребенка с синдромом Дауна. Известно, что при этом синдроме у плода три копии 21-й хромосомы, а в норме две, а мы можем по капле крови без всякого инвазивного вмешательства в организм женщины сказать, будут две копии или три. В Америке сделано около 400 тыс. таких анализов, в Китае — около 1 млн, в Европе — около 400 тыс. Мы сделали 5 тыс., но все-таки сделали. Начали внедрять этот метод анализа совместно с М.А. Курцером, известным акушером-гинекологом, директором клиники «Мать и дитя». Пока это довольно дорогой анализ, платит за него не страховая медицина, а сама женщина, поэтому пациентов еще маловато. Но я надеюсь, что ситуация изменится.

— Какие же генетические поломки сегодня научились исправлять?

— Есть мутации в единичных генах, как, например, у цесаревича Алексея, страдавшего гемофилией. Этот сбой сегодня можно было бы поправить, но тут возникают этические проблемы. Как можно поправить? Исходно это должен быть эмбрион. Недавно наш соотечественник, работающий в Аризоне, в своей лаборатории завершил эксперимент — попробовал отредактировать такую мутацию в момент искусственного оплодотворения ооцита. И у него все получилось! Но проблема заключается в том, что дальше ничего сделать нельзя. Из этого эмбриона не получишь ребенка, потому что мы не знаем, какие будут последствия.

Из той же области вопрос, можно ли заниматься клонированием человека. Американская академия издала большой том на эту тему. В первую очередь возражения были религиозного и этического характера, а уже во вторую — технические, связанные с молекулярно-биологическими трудностями. Никто не знает, что будет с человеком, у которого нет ни матери, ни отца, ни братьев, ни сестер. Это принципиально новая социальная структура.

Если мы не будем обсуждать проблемы этики и некоей новой общественной философии, мы можем очень сильно промахнуться. Ясно одно: сегодняшняя революция в биологии должна обязательно привести нас к революции гуманитарной.

Подготовила Наталия Лескова