Конноспортивный комплекс Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева (РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева) — это одна из ключевых учебно-спортивных площадок для подготовки высокопрофессиональных специалистов в области коневодства в стране. История конноспортивного комплекса (КСК) начинается в 1939 г., когда по инициативе кафедры коневодства академии была создана учебно-опытная конюшня, при ней — иппо-физиологическая лаборатория, а в конце 1950-х гг. — конноспортивная секция. Практические занятия со студентами, академические научные исследования, развитие конного спорта до сих пор остаются среди главных задач в деятельности КСК, современное здание которого было построено на месте прежней конюшни в 1978 г. И с тех пор сама деятельность комплекса и его территория только развиваются.

Студенты Тимирязевской академии ежедневно учатся классическим видам конного спорта — преодолению препятствий и выездке

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

«За последние два года при содействии Министерства сельского хозяйства РФ и руководства академии была проделана большая работа. В основном здании комплекса, где расположены манеж с предманежником и конюшня на 42 денника, полностью заменили инженерные коммуникации. Обновили фасад здания, и самое главное — строятся новые объекты инфраструктуры: карантинная конюшня, летняя конюшню на 10 голов, лаборатория для изучения лошади, выездковой плац 60×20 м, ангар для хранения опилок и сена», — рассказывает руководитель конноспортивного комплекса РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева Никита Михайлович Ипатов и показывает новые объекты.

В составе КСК появилась автоматическая шагалка, рассчитанная на 8 голов. Она необходима для выгула травмированных и пожилых лошадей, которым противопоказаны такие аллюры, как рысь или галоп.

«Если обычно ослабленных лошадей выгуливают студенты, то автоматическая шагалка позволит сэкономить человеческое время. Например, ветеринар прописал лошади 40 мин. шага в день, мы ставим ее в шагалку, нажимаем кнопку, и она идет гулять по кругу в заданном темпе. Это очень удобно», — отмечает Н.М. Ипатов.

Построены также 6 левад — уличных загонов для выгула лошадей, которых важно регулярно выводить на свежий воздух под открытое небо. Это необходимо прежде всего для психофизиологического здоровья лошади.

«Если с лошадью работать в только режиме «денник-манеж», то она замыкается в себе и становится психически нестабильной. Помните, у нас 5 лет назад была ситуация с ковидом, когда всех обязали сидеть дома? Тогда даже я, человек психически абсолютно уравновешенный, начал впадать в депрессию из-за постоянного пребывания в квартире. У лошадей такая же история. Поэтому мы максимально стараемся, чтобы все наши лошади гуляли», — поясняет Н.М. Ипатов.

Молодой владимирский тяжеловоз Гомер

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

В одной из левад гулял молодой жеребец породы «Владимирский тяжеловоз» по кличке Гомер. Он был недавно приобретен в конюшню комплекса. Жеребец относится к одному из двух видов владимирских тяжеловозов — Юрьеву-Польскому.

«Гомеру в конце апреля исполнится два года. Он еще малыш, но со временем сильно вырастет, станет шире и крупнее. Когда я его выбирал, он единственный среди 40 молодых особей, кто не испугался и не отпрыгнул от меня, а подошел и начал лизать мне лицо языком, как собака. Ну, сразу было понятно, что он хочет стать москвичом, — вспоминает с улыбкой Н.М. Ипатов. — Я отправил фото и видео с Гомером нашему ректору Владимиру Ивановичу Трухачеву, который очень внимательно следит за поголовьем лошадей. И он одобрил мой выбор».

Одна из основных задач, поставленных ректором РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева В.И. Трухачевым перед руководством КСК, — пополнять коллекцию лошадей эталонными представителями наиболее востребованных в спорте и народном хозяйстве пород. Так, за последние три месяца были приобретены 15 лошадей, что составляет рекорд за все время существования КСК. И в настоящее время в денниках комплекса содержатся 36 лошадей пород отечественной и зарубежной селекции, среди которых есть орловские рысаки, русская верховая, представители буденовской, карачаевской, татарской, вятской, башкирской, ганноверской, вестфальской, арабской, андалузской пород, и даже шетлендские пони. Студенты разных факультетов университета под руководством сотрудников КСК ежедневно учатся работать на корде, элементам вольтижировки, а также классическим видам конного спорта — преодолению препятствий и выездке. Лошади также участвуют в студенческих соревнованиях разного уровня по выездке и конкуру, в показательных выступлениях, фестивалях и работают в прокате.

«В нашем комплексе мы обучаем искусству верховой езды не только наших студентов, но и всех желающих, в том числе детей. А потому перед нами стояла непростая задача — подобрать лошадей с железной психикой, уже умеющих возить всадников. Тем более в ближайшее время мы планируем начать выезды в Мичуринский сад академии. А там бегают зайцы, иногда ездит трактор, который может напугать лошадь», — объясняет Н.М. Ипатов.

За режимом кормления животных тщательно следит профессиональный ветеринар-зоотехник. А студенты-ветеринары учатся на базе КСК вести текущий уход за лошадьми, лечить и реабилитировать больных и старых животных. А с недавнего времени в Институте зоотехнии и биологии был введен новый курс «Благополучие животных», на котором студенты-магистранты изучают основы биологии и поведения животных, чтобы уметь создавать максимально комфортные условия для их содержания. И в КСК проводят практические занятия в рамках курса.

«На занятиях мы учимся оценивать качество кормления лошади по такому показателю, как упитанность животного. Определяем, насколько рацион лошади соответствует потребностям в зависимости от ее живой массы и уровня нагрузки. При оценке здоровья мы с ребятами определяем наличие или отсутствие у животного различных выделений, назальных или глазных, состояние кожного и шерстного покрова — все это служит индикаторами здоровья и используется ветеринарными врачами при клиническом осмотре. Для оценки содержания лошадей мы проводим измерение размеров денников, оцениваем состояние подстилочного материала, его чистоту и достаточность и т.д. То есть мы даем ребятам полезные инструменты, которые они могли бы использовать уже после окончания университета в своей профессиональной деятельности», — рассказывает доцент кафедры кормления животных института зоотехнии и биологии РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева, кандидат биологических наук Анжелика Александровна Ксенофонтова.

В целом на базе комплекса ежегодно проводят более 1500 часов занятий для студентов Института зоотехнии и биологии, агрономического, экономического и педагогического факультетов академии. Аспиранты собирают материал для диссертаций, студенты — для дипломных проектов.

И, конечно, с КСК тесно связана работа кафедры коневодства Института зоотехнии и биологии. Это единственная специализированная кафедра в России, готовящая специалистов для отрасли коневодства. Сотрудники кафедры ведут активную научно-практическую работу.

«Под руководством кафедры коневодства была воссоздана утерянная в Гражданскую и Великую Отечественную войны русская верховая порода лошадей. И сейчас это одна из самых востребованных в спорте отечественных пород лошадей. Последние достижение, которым мы гордимся — это выведение новой дагестанской породы. Кафедра коневодства совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом коневодства, Федеральным аграрным научным центром и заводчиками Дагестана провели трудоемкую селекционную работу и сейчас готовят документы для регистрации новой породы в госреестре селекционных достижений. Она выведена из аборигенных лошадей, идеально приспособлена к разным климатическим условиям Дагестана — высокогорью и равнинным местностям. Лошадь получилась не только верховой, но и вьючной. Она обладает очень удобными аллюрами, подходит не только для хозяйственных нужд, но и для конного спорта, туризма и проката», — отмечает доцент кафедры коневодства института зоотехнии и биологии РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева Инна Борисовна Цыганок.

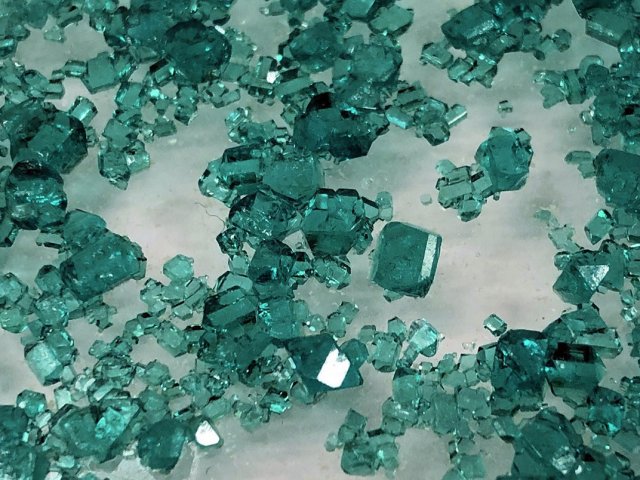

Н.М. Ипатов показывает семилетнего владимирского тяжеловоза — яркого представителя породы в коллекции лошадей КСК Тимирязевской академии

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Кафедра коневодства совместно с КСК работает над созданием экспресс-системы испытаний для владимирских тяжеловозов, представители которых есть в коллекции комплекса — кроме молодого Гомера, нам показали семилетнего жеребца весом около тонны, Гаврилово-Посадской линии разведения, сперму которого ВНИИ коневодства планирует заморозить и сохранить в своей биоресурсной коллекции «Криобанк генетических ресурсов».

«В нашей стране еще в советское время была разработана уникальная система испытаний для тяжеловозных пород. Она превосходно выявляет рабочие качества тяжеловозов, и недаром у нас эти породы были созданы, и мы ими гордимся. Однако такие соревнования должны проводиться ежегодно, охватывать большее количество хозяйств, животных, а значит, быть более короткими по времени и менее финансово- и трудозатратными. Такая система экспресс-испытаний нами уже разработана. Но ее предстоит научно обосновать совместно с ВНИИ коневодства, провести апробацию и затем внедрять, чтобы отечественные породы лошадей были востребованы, например, в так называемых тяжеловозных видах спорта», — поясняет И.Б. Цыганок.

Кроме спортивной, научной и образовательной деятельности, сотрудники КСК активно участвуют в выставках: «Эквирос» и «Конная Россия» в Москве, «Коневодство и верховая езда» в Санкт-Петербурге, «Кони мои, кони» в Казани. Что касается коллекции пород КСК, то со временем ее планируют и дальше пополнять, причем в приоритете остаются породы отечественные как основа для развития российского коневодства и импортозамещения в данной сфере.