Российские ученые создали уникальный препарат для лечения болезни Бехтерева, не имеющий мировых аналогов. Сенипрутуг зарегистрировали в России в 2024 г., в настоящее время продолжаются многоцентровые клинические испытания препарата второй и третьей фазы.

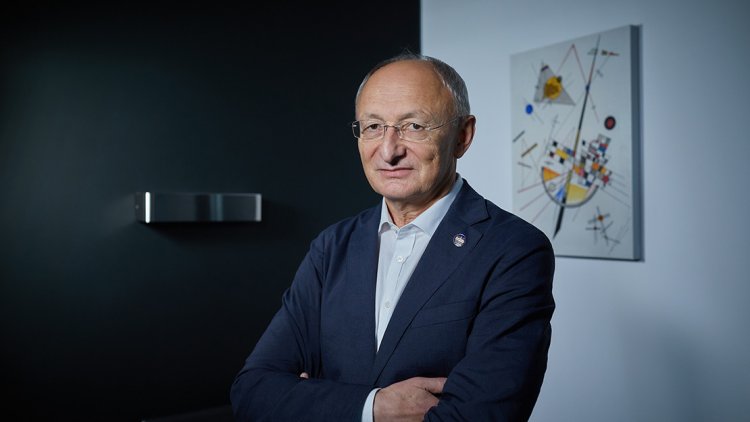

О болезни Бехтерева, ее симптомах и проблемах ранней диагностики, принципе действия нового препарата, возможности транслировать полученные фундаментальные знания на другие разработки в интервью корреспонденту портала «Научная Россия» рассказал Александр Михайлович Лила.

Александр Михайлович Лила

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

Александр Михайлович Лила ― директор НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач Российской Федерации. Окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, проходил службу в качестве врача поликлиники и ординатора терапевтического отделения военного госпиталя Ракетных войск стратегического назначения. Член президиума Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», кавалер Ордена Пирогова.

― Российские ученые впервые в мире разработали и начали внедрять лекарство от болезни Бехтерева. Это революция в фармакологии?

— Это революция не только в фармакологии, но и в клинической медицине: крупное событие и для российского здравоохранения в целом, и для отечественной ревматологии в частности. Особенно отрадно, что это достижение российских ученых ― академика С.А. Лукьянова и его команды.

― Насколько болезнь Бехтерева — актуальная проблема и для пациентов с этим диагнозом, и для клинической медицины в целом?

― Распространенность болезни Бехтерева, или аксиального спондилоартрита, в среднем в популяции составляет 0,1–0,2%, в несколько раз реже другого серьезного ревматического заболевания ― ревматоидного артрита (по информации на 2024 г., в России зафиксированы около 250 тыс. пациентов с болезнью Бехтерева; в мире диагноз зарегистрирован примерно у 20 млн человек. ― Примеч. ред.). Заболевание характеризуется сильными болями и ограничением движений в позвоночнике, а качество жизни пациентов при отсутствии адекватного патогенетического лечения крайне низкое.

Впервые это заболевание описал В.М. Бехтерев еще в 1892 г., охарактеризовав его как «одеревенелость позвоночника». Прошло уже более 130 лет после этой публикации, однако до сих пор во всем мире постановка корректного диагноза отстоит от времени появления первых клинических симптомов на пять-семь лет. То есть, несмотря на хорошую изученность данной патологии, диагноз все еще ставится очень поздно.

― Почему сложилась такая ситуация?

― Причиной служит ряд факторов. Заболевание, как правило, развивается в достаточно молодом возрасте ― 18–25 лет. Представьте, у молодого человека появились боли в спине. Он обращается, например, к маме, коллегам, которые рекомендуют ему принять таблетку диклофенака, и на какое-то время боли прекращаются. Или приходит к массажисту или физиотерапевту, и их методы тоже временно снимают симптомы. Но заболевание, несмотря на отсутствие выраженных жалоб, медленно прогрессирует, а правильный диагноз нередко ставится уже тогда, когда оно развивается до серьезных стадий.

― А если молодой человек обратится не к маме или массажисту, а отправится в поликлинику? Врач сможет гарантированно поставить верный диагноз?

— Это вопрос, который серьезно беспокоит и нас, ревматологов. Дело в том, что пациент с болями в суставах, позвоночнике, как правило, обращается в поликлинику, где его консультирует терапевт или врач общей практики, которые не всегда при первичном осмотре могут интерпретировать боли в спине у молодого человека как проявление болезни Бехтерева. При возникновении диагностических трудностей последует направление на консультацию к ревматологу для проведения дифференциальной диагностики и установления точного диагноза.

Поэтому сегодня мы совместно с терапевтами активно разрабатываем учебные программы по ранней диагностике ревматических заболеваний. Два таких пилотных образовательных мероприятия для терапевтов были проведены в Казани и Туле. Мы сначала увидели некоторую гипердиагностику заболевания, однако в более длительной перспективе отметили существенное сокращение временнóго периода от появления первых симптомов болезни до постановки окончательного диагноза. Он составил в среднем три года. Важным оказалось размещение в кабинетах врачей наглядной информации (в виде таблиц, алгоритмов) по ранней диагностике. Симптомы, которые могут указывать на заболевание, достаточно просты: это жалобы на боли в нижней части спины у лиц молодого возраста, которые появляются ночью или под утро, уменьшающиеся после физической нагрузки (зарядки), утренняя скованность более одного часа и хороший эффект от нестероидных противовоспалительных препаратов. Существуют также лабораторные тесты и инструментальные методы (рентгенография, УЗИ, МРТ) для целенаправленного поиска заболевания, которые способны гарантированно подтвердить диагноз.

― Возможно ли эффективно справиться с заболеванием при его ранней диагностике без применения нового препарата?

― Начиная с 2000-х гг. во всем мире, в том числе и в России, начали использовать новые лекарства ― так называемые генно-инженерные биологические препараты, которые произвели революцию в ревматологии. После их внедрения в клиническую практику стало возможным достигать ремиссии как минимум у 50–60% пациентов с различными ревматическими патологиями.

Такие препараты существенно расширили наши возможности по лечению многих аутоиммунных заболеваний. Однако у 20–30% пациентов они могут не оказывать должного эффекта по различным причинам: к некоторым препаратам из-за развития инфекционных осложнений, в частности туберкулеза и др., вырабатываются антитела. Любое лекарство также может оказывать побочные эффекты, не позволяющие его использовать: например, повышение уровня печеночных ферментов и т.д.

Поэтому появление нового препарата с принципиально иным механизмом действия позволяет надеяться на его эффективность, в том числе у пациентов, у которых предыдущая терапия не привела к желаемому результату.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― В чем принципиальная особенность нового препарата? Он останавливает заболевание или лечит его и полностью уничтожает?

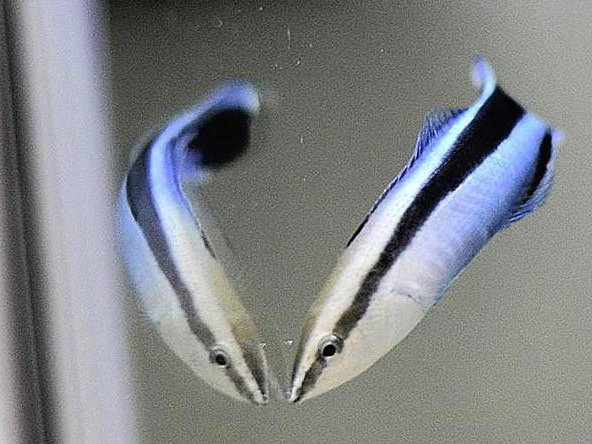

― Научная группа под руководством академика С.А. Лукьянова занималась этой проблемой около 20 лет. Ученые установили, что на Т-лимфоцитах есть рецепторы, характерные исключительно для HLA-B27-позитивных пациентов, страдающих болезнью Бехтерева. После этого открытия отечественная высокотехнологичная фармацевтическая компания разработала антитело именно к этим Т-клеточным рецепторам. Применяя новое лекарство, мы проводим эрадикацию пула клеток, имеющих на своей поверхности такие рецепторы, не оказывая влияния на другие звенья иммунной системы.

Соответственно, уничтожая определенный набор Т-лимфоцитов, ответственных за заболевание, мы применяем метод лечения, отличный от других. А значит, увеличивается и процент пациентов, которые могут быть чувствительны к данной терапии. Болезнь Бехтерева ― неизлечимое заболевание, но важно достичь ремиссии, что положительно сказывается на качестве жизни пациента, так как болезнь не прогрессирует и остается на зафиксированной стадии.

Важно то, что данное открытие может быть использовано для поиска таких же уникальных сочетаний и при других заболеваниях. Научная группа С.А. Лукьянова продолжает работу, в том числе в НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, где в настоящее время проводятся исследования, связанные с системной красной волчанкой и псориатическим артритом. Надеемся, что в ближайшее время может появиться препарат, который будет эффективен и при этой патологии.

— Это препарат разового применения или его необходимо принимать всю жизнь?

— Это инъекционный внутривенный препарат. Через три месяца после первого введения пациент получает вторую инфузию и далее каждые полгода. При развитии ремиссии появляется возможность или увеличения промежутков между введениями препарата, или уменьшения дозы.

Наш опыт применения высокотехнологичных лекарственных препаратов выявил еще одну проблему ― безлекарственной ремиссии. Суть ее в том, что на фоне долговременной терапии заболевание перестает беспокоить пациента и он предлагает организовать «лекарственные каникулы». Однако после отмены терапии ремиссия может сохраняться какое-то время, но возможны обострения. Важно подчеркнуть, что диагноз остается с пациентом на всю жизнь, несмотря на современные высокоэффективные методы терапии.

― Введение препарата раз в полгода — это достаточно часто. Насколько он доступен?

― На самом деле, введение препарата раз в полгода — это достаточно редко. Есть множество заболеваний, при которых требуется постоянный прием или инъекции препарата раз в одну-две недели или раз в месяц.

Что касается доступности, уникальность данного препарата в том, что он уже находится в обороте, но параллельно продолжаются вторая и третья фазы клинических испытаний. То есть лекарство зарегистрировано и доступно для применения, но врачи продолжают собирать информацию. Сегодня отбор пациентов и введение препарата проводятся в четырех крупных центрах: два из них в Москве, в том числе в нашем институте, и по одному в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Определенные ограничения связаны с необходимостью строгого соблюдения показаний для назначения препарата и последующего анализа информации в крупных научно-исследовательских центрах.

В настоящее время сенипрутуг получают более 500 пациентов в клинических исследованиях и более 50 в реальной клинической практике. При этом многие пациенты, прочитав о новом препарате, конечно, хотят пройти такую терапию. Но для любого метода лечения есть свои показания и ограничения. Сегодня мы включаем ГИБП-наивных пациентов с болезнью Бехтерева, то есть тех, кто раньше не получал генно-инженерные биологические препараты. Это одно из условий. Возможно, впоследствии показания для назначения сенипрутуга будут расширены.

― Препарат применяется достаточно недавно. Возможны ли какие-то подводные камни на стадии клинических испытаний и негативные последствия его введения?

― Нам уже понятны многие реакции организма на препарат, и, конечно, его применение должно происходить под наблюдением врачей. При введении лекарства происходит одномоментное уничтожение большого количества лимфоцитов с характерным репертуаром Т-клеточных рецепторов, что очень часто сопровождается повышением температуры тела пациентов до 40° С. Поэтому была разработана схема премедикации, когда накануне инфузии пациент получает в определенной последовательности несколько препаратов, способных нивелировать негативные реакции.

Конечно, при многолетних испытаниях лекарств с включением тысяч пациентов могут диагностироваться побочные эффекты, которые не всегда проявляются на первых этапах. Так, например, применение ингибиторов янус-киназ для лечения ревматоидного артрита может вызывать тромбозы у лиц старше 65 лет. Это было подтверждено не сразу. Но теперь, после того как эта информация подтвердилась, показания для назначения препаратов этого класса были скорректированы с введением ряда ограничений.

В случае с сенипрутугом мы пока не отметили других реакций, кроме гиперергических. Кроме того, рассматривается возможность применения препарата для лечения болезни Бехтерева у пациентов с гепатитом и ВИЧ-инфекцией, так как он не угнетает иммунную систему.

― Требуются ли какие-то дополнительные методы реабилитации после применения нового препарата — например, лечебная физкультура?

― Само введение препарата не требует дополнительных методов реабилитации, но пациенты с болезнью Бехтерева независимо от лекарственной терапии должны заниматься лечебной физкультурой постоянно. При этом заболевании поражаются позвоночник, крупные суставы и связки, а физические упражнения позволяют поддерживать их подвижность и способствуют уменьшению боли.

В настоящее время мы активно работаем с Межрегиональной общественной организацией «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева». Важно найти правильный подход к таким пациентам, убедить их в том, что физкультурой необходимо заниматься каждый день, и научить правильным методикам. Не так давно в Санкт-Петербурге мы провели занятия с инструкторами одного из крупных фитнес-центров, объяснили им, что такое болезнь Бехтерева и какая физическая активность необходима таким больным. Затем пригласили пациентов, и тренеры провели с ними профессиональные занятия. Был потрясающий позитивный отклик со стороны как пациентов, так и инструкторов — они увидели, насколько могут быть востребованы для этой категории больных. Такие мероприятия проводятся и во многих городах Российской Федерации уже в рамках разработанной нами пациентской программы «Здоровье суставов в надежных руках». На сайте НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой также представлены видеокурсы по лечебной физкультуре при различных ревматических заболеваниях.

Таким образом, лечение — это совместная зона ответственности и врача, и пациента, а если более конкретно, это тяжелый труд. Невозможно бороться с заболеванием, не прилагая никаких усилий.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Уже определены сроки, в которые могут быть завершены клинические испытания препарата?

― Для их завершения необходимо набрать определенное количество больных. Думаю, что в ближайшие два года вторая и третья фазы испытаний будут завершены и мы получим больше информации о действии препарата. Хотя и сейчас у нас уже достаточная клиническая база для назначения такой терапии.

Тем не менее набор дополнительных научных данных и их анализ могут привести к дальнейшему развитию существующей платформы. Так, на IX съезде ревматологов РФ в июле этого года академик С.А. Лукьянов выступил с программным докладом, в котором отметил, что уже имеются идеи о некоторой модификации препарата для повышения его эффективности.

― Что вы имеете в виду под повышением эффективности?

― Как я уже отмечал, не все пациенты одинаково реагируют на терапию. К сожалению, любое лекарство действует на кого-то лучше, на кого-то хуже, значимо различаются и реакции организма. Возможное повышение эффективности данного препарата может быть, например, за счет расширения спектра рецепторов, на которые можно воздействовать, чтобы увеличить круг восприимчивых пациентов.

― Препарат попадет в ОМС?

― Думаю, что да. Сегодня все пациенты проходят лечение бесплатно.

Так же как и применение генно-инженерных биологических препаратов в нашей стране финансируется за счет федеральных и региональных программ. И, по последним данным, в России такую терапию получают 9,5% пациентов с ревматическими заболеваниями. Вместе с тем, по экспертной оценке, терапия должна быть доступна 15-25% пациентов с ревматическими заболеваниями. К чему и стремимся.

― Создание первого в мире подобного препарата повлияло на авторитет российской медицинской науки на мировом уровне?

― Статья, посвященная данной разработке, была опубликована в одном из ведущих журналов The Lancet, и на нее затем ссылались в своих научных публикациях многие авторы. В прошлом году на конгрессе APLAR в Сингапуре сенипрутугу был посвящен отдельный информационный стенд, который также был очень востребован иностранными коллегами. То есть интерес к разработке огромный.

― Как вы считаете, производственные мощности справятся с созданием необходимых партий препарата после того, как будут закончены клинические испытания и количество пациентов, нуждающихся в таком лечении, увеличится?

― Думаю, что да. По опыту производства других высокотехнологичных препаратов в нашей стране, используемых в ревматологии, мы видим, что проблем и дефицита нет. Конечно, остается вопрос стоимости, но сегодня эта ситуация не выглядит критичной, и если пациенту показан препарат, то он его получит. К слову, в последние годы в НИИ ревматологии около 80% госпитализированных больных ― это не москвичи, а федеральные пациенты практически из всех регионов Российской Федерации.

Мы проводим также отдельную работу с врачами федеральных округов: два-три раза в год организуем образовательные циклы для ревматологов, рентгенологов, педиатров и терапевтов. К такому решению мы пришли после того, как проанализировали качество инструментальной диагностики болезни Бехтерева в одном из регионов и выяснили, что диагнозы совпадают только в 50% случаев. Дело в том, что на ранних стадиях болезни может не быть характерных рентгенологических изменений. Поэтому ревматологи должны не просто читать заключения рентгенологов, а самостоятельно анализировать рентгенограммы (МРТ-срезы) и делать выводы. Это очень важно для ранней диагностики заболевания, поэтому вопросы повышения квалификации стоят на первом месте.

― Из этого вытекает вопрос о том, как в России в целом выглядит ситуация с количеством ревматологов.

― Могу назвать точную цифру ― 1580 специалистов.

― Как будто бы мало…

― Да, этого недостаточно. Проблема общая, поэтому мы активно привлекаем в специальность молодых коллег. Следует отметить, что интерес к ревматологии в последние годы существенно возрос, в том числе вследствие недавней пандемии COVID-19: одним из проявлений инфекции был цитокиновый шторм, который на первых этапах уносил жизни людей сотнями. При этом оказалось, что для купирования этого осложнения наиболее эффективно показали себя глюкокортикоиды и ингибиторы интерлейкина-6 ― последние были разработаны для лечения ревматоидного артрита. Длительный опыт их использования в ревматологии позволил быстро поделиться информацией со смежными специалистами. Это также в какой-то мере повысило интерес молодых коллег к нашей специальности, поэтому надеемся на то, что в ближайшее время ревматологов станет больше.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ