Ученые обнаружили, что структура проводящих путей мозга, трактов, таламуса у детей с аутизмом и у их нейротипичных сверстников заметно различается, хотя функциональных отличий обнаружено не было. Наибольшие изменения выявлены в путях, соединяющих таламус — центр обработки сенсорной информации — с височной долей мозга. Причем чем сильнее были нарушения, тем выраженнее проявлялись аутистические черты у ребенка. Результаты опубликованы в журнале Behavioural Brain Research.

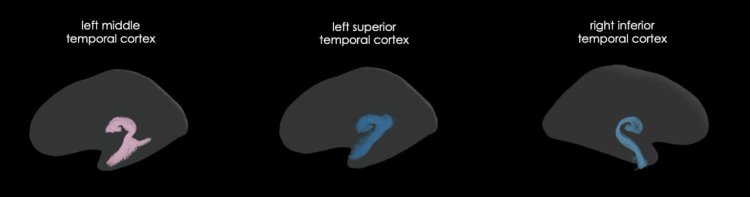

Таламические тракты, направленные в левую среднюю, левую верхнюю и правую нижнюю височные извилины (слева направо). Источник фото: © Алина Миннигулова

Аутизм, или расстройства аутического спектра (РАС), — это патологические состояния, при которых людям трудно общаться, понимать эмоции окружающих и адаптироваться к изменениям, а их действия и привычки характерно повторяются. Несмотря на достижения науки, диагноз по-прежнему ставится только на основе поведенческих тестов, что осложняет раннюю диагностику. Поэтому исследователи стремятся найти биомаркеры — объективные биологические показатели, такие как изменения в структуре мозга, генетические или биохимические особенности, которые можно использовать для диагностики РАС.

Ученые из ВШЭ совместно с коллегами из университетов США и России сравнили структуру мозга детей с аутизмом и их нейротипичных сверстников. В исследовании участвовали 38 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Предварительно были собраны поведенческие данные о невербальном интеллекте, уровне языкового развития и выраженности аутичных черт в области социальных навыков, переключения внимания, общения и воображения, внимания к деталям.

Исследователи детально изучали белое вещество головного мозга — часть центральной нервной системы, состоящую из миелинизированных аксонов, которые передают информацию между различными отделами мозга. Белое вещество выполняет роль проводника, соединяя различные отделы мозга и обеспечивая их слаженную работу.

Также изучалась функциональная связь таламуса — важного центра обработки информации в головном мозге — с различными участками коры, состоящими из нейронов. Таламус можно представить как диспетчерскую: он получает сигналы от органов чувств, частично их обрабатывает и передает в кору головного мозга, где информация анализируется и превращается в осознанные ощущения. Изучение функциональных связей между ними — механизмов, благодаря которым активность одной области мозга влияет на работу другой, — помогает понять, как мозг координирует восприятие и реагирует на окружающий мир.

Исследователи изучили 40 проводящих путей, соединяющих таламус с различными зонами коры головного мозга. Для анализа использовали два вида магнитно-резонансной томографии (МРТ): фМРТ для изучения функциональных связей таламуса и дв-МРТ для исследования движений молекул воды внутри пучков белого вещества, соединяющих таламус с другими зонами головного мозга. Выяснилось, что у детей с аутизмом микроструктура этих путей заметно отличается от показателей типично развивающихся сверстников. Ученые обнаружили изменения в метриках, связанных с движением воды в тканях, что может указывать на повреждение аксонов у детей с аутизмом. Также было зафиксировано снижение фракционной анизотропии — показателя целостности белого вещества. Сильнее всего изменения проявлялись в путях, соединяющих таламус с височными долями. Эти нарушения могут быть связаны с проблемами в миелиновой оболочке или самой структуре волокон.

«Мы выполнили две задачи. Во-первых, использовали новый метод трактографического анализа — гибридную трактографию, которая позволяет визуализировать пучки волокон белого вещества даже в местах их пересечения. Это особенно важно для изучения проекционных трактов. Во-вторых, проанализировали функциональные связи между таламусом и этими же зонами коры. Выяснилось, что, несмотря на отсутствие функциональных различий, микроструктура этих путей, их строение и характеристики заметно различаются», - рассказала Алина Миннигулова, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

Ученые также обнаружили, что чем сильнее нарушена структура белого вещества, тем выраженнее у детей с РАС аутистические черты. Это указывает на то, что изменения в проводящих путях мозга связаны с проявлением аутистических черт. Исследователи предполагают, что изучение белого вещества головного мозга может быть одним из направлений для поиска биомаркеров этих расстройств.

«Пока не существует теста, который бы точно определял аутизм. Наше исследование показывает, что изучение белого вещества, в частности структуры таламических связей, может быть важным направлением для работы и, возможно, в будущем станет полезным инструментом для диагностики», - пояснила Алина Миннигулова, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Информация и фото предоставлены пресс-службой НИУ ВШЭ