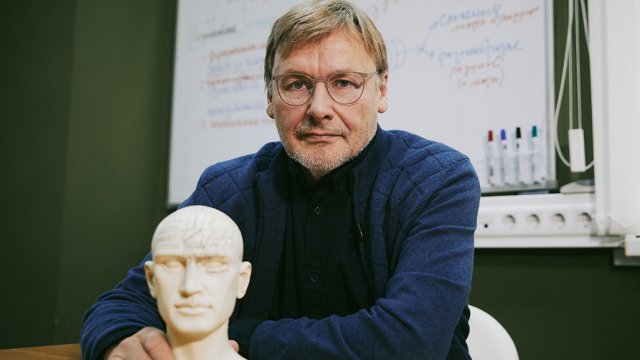

Какие перспективы есть у отечественной фармакологии? Существует ли дефицит лекарственных средств? Есть ли у нас сегодня оригинальные разработки? Что такое полипрагмазия и как бороться с антибиотикорезистентностью? Об этом рассказывает академик Дмитрий Алексеевич Сычев, исполняющий обязанности ректора, заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии им. ак. Б.Е. Вотчала Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.

Дмитрий Алексеевич Сычев. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

Дмитрий Алексеевич Сычев — специалист в области клинической фармакологии, доктор медицинских наук, академик РАН. Заслуженный деятель науки РФ. Основные научные исследования ученого посвящены вопросам разработки и изучения «омиксных» биомаркеров, в том числе фармакогенетического тестирования, персонализации применения жизненно важных лекарственных препаратов у пациентов с сердечно-сосудистыми, психическими заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, ЖКТ, туберкулезом, онкологическими заболеваниями и т. д. для минимизации нежелательных реакций. Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2008).

— Вы клинический фармаколог. Начну с провокационного вопроса: как вы думаете, можно ли прожить всю жизнь без лекарств?

— Можно постараться. Но, к сожалению, в те или иные жизненные моменты возникают ситуации со здоровьем, требующие применения лекарственных препаратов. Кроме того, лекарства в некоторых случаях могут использоваться и с профилактической целью. Есть заболевания, при которых излечение или ремиссия возможны только с помощью лекарственной терапии. XX в. ознаменовался тем, что появились лекарства, реально влияющие на продолжительность жизни. Вспомним антимикробные препараты — антибиотики. Кстати, наша академия связана с этой историей: именно здесь работала заведующая кафедрой микробиологии Зинаида Виссарионовна Ермольева — академик АН СССР, разработчик первого отечественного пенициллина.

— Кем она работала?

— Она руководила кафедрой микробиологии до последних дней своей жизни. В этом же Институте усовершенствования врачей, ныне наша академия, находилась лаборатория новых антибиотиков, которая занималась этой проблематикой. Вспомним, что внедрились препараты, которые изменили представление о течении ряда инфекционных заболеваний. Это, например, противотуберкулезные препараты. До этого туберкулез уносил и царские фамилии, и простых людей. В ХХ в. появились лекарства, которые реально лечат эту инфекцию. Были созданы лекарства, которые лечат онкологические заболевания. В XXI в. для ряда онкологических заболеваний существуют эффективные способы лекарственной терапии, идет поиск новых подходов к их лечению, пересматривается отношение к ним как к неизлечимым болезням. Лекарства, которые предотвращают сердечно-сосудистые осложнения. Ацетилсалициловая кислота — это тоже лекарство XX в., хотя было создано в конце XIX в.

— Причем его создавали как обезболивающий и жаропонижающий препарат…

— Да, а потом оказалось, что он предотвращает опасные тромботические осложнения — инфаркты, инсульты, которые вносят значительный вклад в заболеваемость и смертность населения и у нас в стране, и во всем мире. Появились другие препараты, разжижающие кровь, которые предотвращают эти осложнения и удлиняют продолжительность жизни. Разработаны лекарства, которые улучшают качество жизни, это тоже очень важно. Поэтому, конечно, без лекарств прожить можно, но основной принцип клинической фармакологии — достичь минимальным количеством препаратов в минимальных дозировках максимального эффекта при минимальном риске нежелательных реакций.

— Есть ли такие лекарства, которые не вызывают побочных реакций?

— Академик Борис Евгеньевич Вотчал, основатель советской клинической фармакологии, который работал здесь, в Центральном институте усовершенствования врачей, на кафедре, которой я сейчас руковожу (и кафедра носит его имя), говорил так: «Если вам говорят, что есть лекарство, которое лишено побочных эффектов, стоит задуматься, есть ли вообще какие-то эффекты у этого препарата». Прошло много лет, а эта фраза очень актуальна. Таких препаратов нет.

— Вы говорите, что одна из целей клинической фармакологии — достичь эффективности минимальными средствами. К сожалению, это получается далеко не всегда — многие пациенты принимают препараты целыми мешками, и это явление носит название полипрагмазии. Что делать с этой проблемой?

— Действительно, бывают ситуации, когда необходимо применять несколько лекарственных препаратов. При некоторых заболеваниях используются комбинации лекарственных препаратов, особенно при таких серьезных, хронических болезнях, как онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ-инфекция, хроническая сердечная недостаточность. Артериальная гипертония требует вначале низкодозовых сочетаний нескольких препаратов для целевых значений, потом дозы могут возрастать до достижения целевых уровней, когда снижается риск сердечно-сосудистых осложнений.

У нашего пациента может быть несколько болезней, причем с возрастом количество заболеваний становится больше — это называется «полиморбидность». У нас, кстати, даже есть уникальная кафедра терапии и полиморбидной патологии, носящее имя другого выдающегося академика-интерниста — Мирона Семеновича Вовси. Конечно, эта полиморбидность вызывает и необходимость назначения нескольких лекарственных препаратов.

— Причем нередко эти лекарства назначаются не одним врачом, а несколькими, и далеко не всегда у них есть время посмотреть, насколько эти лекарства сочетаются.

— Тут важно соблюсти правила и требования. Конечно, лекарственные взаимодействия есть, при этом доктор должен знать о них, но сейчас на помощь приходят системы поддержки принятия решений — компьютеризированные продукты, которые, как правило, встраиваются в медицинскую информационную систему и могут автоматически проверять лекарственные назначения на совместимость. Врачу важно давать информацию, что комбинация опасна и необходимо откорректировать терапию: либо выбрать другой препарат, либо снизить дозировку. Есть такие сервисы и для мобильных устройств, и онлайн. Это очень перспективная вещь.

— Любой врач может скачать себе такое приложение и им пользоваться?

— В принципе да, но сейчас наиболее перспективно создание таких систем, которые могли бы интегрироваться в медицинскую информационную систему с последующей автоматической выдачей врачу предупреждений.

— Никогда не видела, чтобы такое было у врача в обычной районной поликлинике.

— Я думаю, что к этому обязательно придут, такие наработки есть. В некоторых крупных центрах такие системы стоят. Действительно, такие системы работают. Доказано, что они снижают частоту лекарственных ошибок. Системы поддержки принятия решений также эффективны в плане выбора и применения лекарственных препаратов на основе клинических рекомендаций. Оцифровка клинических рекомендаций, погружение в медицинскую информационную систему помогает врачу быть более приверженным к клиническим рекомендациям при той или иной нозологии, что также повышает эффективность и безопасность лечения.

Когда у пациента накапливаются заболевания, возникает ситуация «мешков препаратов», о которой вы сказали. Здесь во всем мире идут по пути депрескрайбинга (deprescribing). Равнозначного отечественного термина пока нет. Это действие врача или коллегиальное решение о том, что какие-то препараты нужно отменить или снизить дозировку. Уже имеются разработанные и изученные в исследованиях инструменты выявления ненадлежащих лекарственных назначений у пациентов. Иначе говоря, это назначение таких лекарств, вред от которых в определенных клинических ситуациях превышает пользу.

— Как это выясняют?

— Надо сказать, депрескрайбинг — непростое дело, он разрабатывается для отдельных препаратов, как правило, специалистами по гериатрии и клинической фармакологии. Есть доказательства, что такой депрескрайбинг в первую очередь безопасен, особенно для людей преклонного возраста. Снижение количества лекарств не ассоциировано с ухудшением прогноза, смертностью, осложнениями, но при этом снижаются риски неблагоприятных реакций, побочных эффектов. А есть исследования, которые говорят о том, что если это делать для людей старше 80 лет, то они начинают жить лучше и более качественно.

Отдельная тема — депрескрайбинг для паллиативных пациентов, когда заболевание неизлечимо и для них очень важно качество жизни. Есть такие инструменты, которые говорят, что, если снизить лекарственную нагрузку, качество жизни таких пациентов улучшается. Что важно, на продолжительность жизни это не влияет.

— Многие думают, что полипрагмазия — это удел пожилых. Но ведь это совсем не так?

— Это не так, полипрагмазия встречается даже в педиатрической практике. Так, в педиатрической практике назначается много препаратов, и сейчас разработаны инструменты по борьбе с полипрагмазией не только в гериатрической практике, но и в педиатрической. В частности, эти инструменты — ограничительные перечни препаратов при определенных клинических ситуациях, когда эксперты на основе анализа исследований знают, что в той или иной ситуации это лекарство может принести больше вреда, чем пользы. При этом когда аудируется лист назначений, этот препарат подпадает под повышенное внимание, выставляется «красный флажок» для лечащего врача — не то, что сразу отменить, но доктор или консилиум должны задуматься, что в такой ситуации с этим нужно что-то сделать.

— И что же делают дальше?

— Дальше принимается решение об отмене или замене препаратов, при этом активно мониторят клинические, лабораторные, инструментальные показатели у пациента и, если это необходимо, корректируют лечение. Важно, чтобы такая методология была регламентирована и входила в клинические рекомендации.

— Какова тут роль клинического фармаколога?

— Клинический фармаколог — специалист, который помогает это делать. Вот что говорится о клинических фармакологах. Чем отличается клинический фармаколог от другого узкого специалиста? Когда пациент приходит к новому специалисту, специалист думает, что бы еще назначить. Когда клинический фармаколог консультирует пациента в целом, он думает, что бы убрать.

Клинический фармаколог также использует специфические клинико-фармакологические технологии, такие как фармакогенетическое тестирование (выбор препаратов на основе генетических особенностей пациентов) или терапевтический лекарственный мониторинг (мониторинг концентрации препарата в организме пациента и коррекция лечения на основе этой информации). Эти технологии активно разрабатываются и внедряются в нашей стране.

— Это экономически оправданно?

— Безусловно. А сами методики (генетические, хроматографические) становится все более доступными. Такие исследования мы активно проводим в нашем Институте молекулярной и персонализированной медицины.

Вообще иногда думают, что клинический фармаколог — это фармацевт, аптекарь. Нет, это врач, который консультирует и лечащих врачей, и пациентов по сложным случаям фармакотерапии. Многие думают, что это врач, который любит рациональное применение лекарственных препаратов.

— Еще одна острая проблема, которая существует сегодня, — антибиотикорезистентность. Что здесь вы можете предложить?

— Особая роль клинического фармаколога — в рациональной антимикробной терапии, потому что антибиотикорезистентность сейчас действительно стала очень актуальной темой. Она поднимается на уровне страны — Минздрава, правительства, есть программы по борьбе с антибиотикорезистентностью. ООН, ВОЗ тоже об этом говорят. Роль клинического фармаколога в плане рационального применения антимикробных препаратов очень высока. Правильное применение антибиотиков, других антимикробных препаратов — это залог сдерживания антибиотикорезистентности. И еще очень важно: антибиотики должен назначать только врач! Самолечение антибиотиками, смена дозировки, отмена препаратов без врача недопустимы.

Дмитрий Алексеевич Сычев. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

— Вернемся к педиатрической практике. Вы сказали, что полипрагмазия свойственна и детскому возрасту. Вот приходит ребенок с ОРВИ к врачу, и ему первым делом назначают противовирусный препарат. Если это не проходит в течение трех-четырех дней, то добавляют антибиотик. Насколько правильна такая схема?

— Я бы не сказал, что это схема, вы так обобщили тактику ведения пациентов. Основа оказания медицинской помощи — это клинические рекомендации, поэтому врач должен их знать. Они созданы профессиональным сообществом на основе лучших исследований и практик — доказательных исследований, которые показывают, что те или иные вмешательства и лекарства при данной патологии эффективны.

Врач сначала ставит диагноз и предполагает возбудителя — есть определенные признаки вирусной и бактериальной инфекции. Если он ставит вирусную, назначаются препараты на основе клинических рекомендаций и инструкции по медицинскому применению. Врач должен назначить препараты в соответствии с показаниями, которые обозначены в инструкции. Если врач видит признаки бактериальной инфекции, он принимает решение о назначении противомикробного препарата, причем на основе клинических рекомендаций, зная по амбулаторной практике о наиболее частых возбудителях, которые вызывают это заболевание.

— По каким признакам врач должен это определить? Ведь визуально это заметно далеко не всегда.

— Например, если присоединяется гнойная мокрота, еще что-то, появились показатели бактериальной инфекции в анализах. На основе этих и других признаков врач может назначить антимикробные препараты. При этом в стационаре обычно антимикробная терапия проводится сначала эмпирически, до получения посева, потом уже на основе микробиологического исследования. Такая таргетность обеспечивает снижение рисков формирования резистентных штаммов.

— Хочу все-таки вернуться к противовирусным препаратам, о которых много писали, одно время их даже называли «фуфломицинами». Якобы они не работают при ОРВИ. Что вы думаете по поводу этих препаратов?

— Опять же, основа оказания медицинской помощи — клинические рекомендации. Лекарственные препараты должны применяться в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, вложенной в каждую коробочку. Она также имеется в Государственном реестре лекарственных средств. Это официальный документ, который регламентирует применение препарата. В инструкции написаны показания, противопоказания и другая важная информация. Если врач не учел, например, противопоказания, это уже определенная ситуация, при которой повышаются риски нежелательных реакций.

Другое дело, что доказательная база (качество и количество клинических исследований) для разных препаратов разная: где-то более высокая, где-то более низкая. В клинических рекомендациях есть разделы, когда выставляется уровень доказательности. Эффективность препарата может быть доказана в больших, хорошо спланированных рандомизированных исследованиях, проведенных на десятках и сотнях тысяч пациентов. А иногда эти исследования объединяются (метаанализы, систематические обзоры клинических исследований), и, когда эффективность препарата не вызывает сомнения, ставят самый высокий уровень доказательности. Если качество исследования ниже, врач всегда видит, что для данного препарата уровень низкий. На основе клинических рекомендаций и с учетом особенностей пациента, специфики течения заболевания он выбирает определенную тактику ведения пациента. Врачи должны в этом разбираться, и этому мы учим на циклах повышения квалификации, на образовательных научно-практических мероприятиях, на вебинарах.

— Нет ли у нас сейчас дефицитных препаратов или всего хватает? Особенно этот вопрос важен на фоне санкций.

— Сейчас твердая тенденция к импортозамещению. Отечественные фармкомпании делают очень много для того, чтобы импортозаместить многие препараты. Это первое направление — разработка и производство воспроизведенных препаратов. Причем важно их делать качественными, чтобы они были эквивалентны зарубежным препаратам по фармакокинетике, по движению, по эффективности и безопасности. С другой стороны, у нас есть отечественные оригинальные разработки, например, уникальных антиревматических и противоопухолевых препаратов, тех же антикоагулянтов, которые применяются для профилактики инсультов. По многим направлениям появляются такие препараты.

— По поводу аналогов существует распространенная точка зрения, что отечественные препараты хуже, «грязнее». Это правда?

— Все генерические препараты, когда регистрируются, проходят ряд клинических испытаний. В частности, одно из испытаний с участием человека — это биоэквивалентность, когда сравнивают движение, концентрации воспроизведенного средства и оригинального препарата. Если совпадения есть, препарат находится в организме человека и регистрируется. Для некоторых препаратов также проводится исследование терапевтической эквивалентности, когда сравнивают терапевтические эффекты: снижение давления, холестерина и т.д.

Кроме того, у нас существует целая система оценки качества этих препаратов. Это находится под контролем Росздравнадзора. Если есть сигналы, врачи должны обязательно подавать сообщения о нежелательных реакциях или о неэффективности.

— Как это можно сделать?

— Есть соответствующие приказы и нормативные документы, и мы на циклах повышения квалификации этому учим, постоянно обсуждаем на научно-практических образовательных мероприятиях. Врачи могут написать, что они видят побочную реакцию на любой препарат или его неэффективность, — и послать в Росздравнадзор. В Росздравнадзоре занимаются анализом этих сообщений, привлекают к анализу экспертов (существует специальный комитет, который я возглавляю) и принимают решения — например, проверить партию препарата, отозвать ее, изменить инструкцию по медицинскому применению или даже отменить регистрацию.

— Такое бывает?

— Конечно. Причем эта практика общемировая — метод сбора сообщений от врачей используется во всем мире, это называется «фармаконадзор» (pharmacovigilance). Это даже точнее переводится как «фармакобдительность» — бдительность врача по отношению к лекарствам. Это тоже работа врача, он обязательно должен это делать.

— Любой врач может это сделать?

— Да. Мы этому тоже учим, потому что если не врач сообщит об этом, то кто же еще? Вовлекаются в этот процесс фармацевты и провизоры, потому что им могут об этом сказать больные. Сейчас Росздравнадзор расширяет область сбора информации о нежелательных реакциях не только на лекарства, но и на медицинские изделия (в том числе и на основе искусственного интеллекта), которые тоже могут давать осложнения, и там у нас тоже есть импортозамещение. Это может коснуться и оригинального препарата, и воспроизведенного. В мире есть примеры, когда таким методом спонтанных сообщений отзывались лекарства даже после их регистрации. В исследованиях, которые проводятся на ограниченном количестве людей, в искусственных условиях включения-невключения мы видим одни эффекты, а в жизни появляются другие. Это абсолютно естественный процесс применения лекарственных препаратов. Здесь, кстати, клинические фармакологи становятся адептами этой системы. Они активно собирают информацию о нежелательной реакции, неэффективности, анализируют ее, понимая, что это может быть связано с лекарством, а может — с заболеванием, делают соответствующие выводы, отправляют такие сообщения в Росздравнадзор.

— Вы сказали, что у нас есть свои собственные уникальные разработки. Расскажите о них.

— Разработки такие есть, сейчас настоящий бум биотехнологических препаратов. В этом году был зарегистрирован отечественный препарат, разработанный в Пироговском университете под руководством его ректора академика С.А. Лукьянова. Это действительно уникальный препарат, первый в классе, уникальное лекарство для лечения аутоиммунного заболевания — болезни Бехтерева. В ревматологии сейчас активно внедряются такие препараты, которые регулируют иммунный ответ и таким образом способствуют торможению течения заболевания. Коллеги активно разрабатывают подобного рода препараты для лечения ряда аутоиммунных заболеваний, например при сахарном диабете первого типа.

Перспективное направление — генная терапия, особенно у пациентов с орфанными заболеваниями. Наши разработчики активно этим занимаются, чтобы создать препараты для лечения таких заболеваний. Как правило, они наследственные. Сейчас в России проходит уникальное мероприятие — скрининг новорожденных на 36 редких генетических заболеваний, для которых существует лечение, разрабатываются препараты. Это дорогие препараты, они оплачиваются через президентский проект — фонд «Круг добра». Это позволяет рано выявлять, начинать лечить и изменять судьбы детей. Все новорожденные проходят такой скрининг.

— Еще одно направление — онкология. Новость про вакцину от рака недавно облетела все уголки России и дала надежду тысячам больных. Но речь идет о том, что это будет индивидуально разрабатываемая вакцина для каждого конкретного пациента. Это правда?

— Да, это правда. Вакцина от некоторых форм рака — это важный прорыв в онкологии. Но я хотел бы сейчас сосредоточиться на лекарствах, а не на вакцинах. И здесь в онкологии бум таргетной терапии. Находят мишень, которая способствует пролиферации, размножению опухолевых клеток, и таргетно лечат, выбирая препарат. При этом определяют эту мишень в опухоли для конкретного человека — иммунногистохимическими методами, генетическими и т.д. У нас есть в академии Центр контроля качества таких иммунногистохимических методов, цель которых — выбрать правильную мишень и правильный препарат, чтобы он подействовал у конкретного пациента. Это яркий пример той самой персонализированной медицины, которая сегодня стала приоритетом развития здравоохранения.

— Сейчас много говорят о препаратах на основе микро-РНК…

— Да, за микро-РНК дали Нобелевскую премию в прошлом году, их активно изучают в плане как диагностических маркеров онкологических заболеваний, так и терапевтических подходов. Микро-РНК — уникальные молекулы, которые регулируют экспрессию ряда генов. Соответственно, зная, какой ген нужно отрегулировать, можно выбрать микро-РНК как потенциальные препараты. Или препараты на основе антисмысловых нуклеотидов — это тоже такие молекулы, которые регулируют экспрессию генов. Соответственно, тоже есть попытки разработки препаратов для лечения не только онкологических заболеваний, но и, например, гиперлипидемии, артериальной гипертензии. В нашей стране такие разработки тоже активно проводятся.

— Вы руководитель Российской медицинской академии непрерывного медицинского образования. Что это за организация?

— Мы занимаемся основной нашей деятельностью в течение уже 94 лет — это дополнительное профессиональное образование, или повышение квалификации врачей. При этом необходимость повышать квалификацию заложена в самой профессии.

— Для врачей это более актуально, чем для кого-либо?

— Когда врач оканчивает медицинский институт, он дает определенные обязательства в виде клятвы. В советские времена была присяга врача, сейчас — клятва российского врача. Там есть пункт: «Я клянусь постоянно, в течение всей своей жизни усовершенствовать свои знания, умения». Если я выбрал профессию врача, я обязан учиться всю жизнь.

Дмитрий Алексеевич Сычев. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

— Почему это так важно именно для врачей?

— Возьмем самый близкий мне пример. Если повышать квалификацию непрерывно, достаточно часто, хотя бы раз в год по вопросам рационального применения лекарственных препаратов, то снижается количество ошибок, связанных с назначением лекарств, осложнений, связанных с ними. Вы скажете, что это очевидно, но все же надо доказать. Если каждый год врачам многопрофильного стационара проводить циклы повышения квалификации, учить их на примерах, то по сравнению с группой контроля, которых не учат каждый год, количество ошибок снижается на 62%. Это было доказано в большом метаанализе из 12 контролируемых исследований, включающих более 120 тыс. пациентов. Это очень много. Это работает при условии качественного образования, качественного контента, специально подготовленного профессорского-преподавательского состава, качественного симуляционного центра и симуляционных технологий, функционирующей службы качества образовательной организации. Мы этим активно занимаемся.

— В чем отличие дополнительного образования, например, от специалитета?

— К нам приходят уже состоявшиеся врачи, и мы им даем информацию на циклах повышения квалификации, на образовательных мероприятиях. Они с этой информацией будут лечить уже завтра, через неделю, через месяц. Поэтому дополнительное образование должно быть гибким, подстраиваться под запросы здравоохранения.

Был запрос здравоохранения быстро подготовить рекомендации по лечению ковида — наша академия включилась, подготовила более 40 программ повышения квалификации по разным аспектам ковидной инфекции, прежде всего врачей первичного звена, и не только терапевтов, педиатров, реаниматологов, инфекционистов, но и онкологов, эндокринологов, других специалистов. Или есть отрицательная динамика по каким-то заболеваниям в регионе, есть проблемы качества и безопасности медицинской помощи — здесь нужно решить проблему с образованием, научить врачей быстро донести информацию. У нас даже есть понятие «образовательный спецназ» — быстрая обработка программы, ее сборка. Неслучайно в новом национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь», который разработал Минздрав, огромное внимание уделено подготовке кадров, повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов здравоохранения.

— В чем еще преимущества вашей академии?

— В ее мультидисциплинарности. Мы можем собрать «под заказ» любую программу, в которой будут участвовать проблематики на стыке специальностей: одновременно офтальмологов и клинических фармакологов, клинических фармакологов и хирургов — три, четыре, пять специальностей, направлений.

А еще у нас разработаны уникальные образовательные продукты и проекты по организации здравоохранения, в области лабораторной диагностики, лучевой диагностики и ядерной медицины на базе нашей Радиологической клиники — самой первой клиники ядерной медицины в СССР.

Наша особенность также — уникальный профессорско-преподавательский состав. Это практики, лидеры своих направлений — как молодые, так и мэтры, многие из которых — члены РАН. Мы готовим наших педагогов в том числе и к новым технологиям обучения в рамках Института подготовки специалистов медицинского образования. Уровень образования контролируем с помощью специально созданной службы качества. Управлением кадровыми вопросами занимаемся с помощью созданного подразделения по работе с персоналом с использованием всех классических процессов. Внедряем систему финансовых и нефинансовых мотиваций нашего ППС. Это помогает! Мы стараемся быть сервисными и клиенториентированными, продвигая и информационные технологии в процессы, связанные с организацией обучения.

— Вы сказали, что можете «собрать» любую программу. А кто вам дает такие заказы?

— Мы очень активно работаем с нашим учредителем и должны выполнять те задачи, которые ставит перед нами Минздрав. Но такие заказы на обучение формируют и региональные департаменты, и Минздравы, отдельные медицинские организации. Мы сами анализируем потребности системы здравоохранения. Закупили новое оборудование в том или ином регионе, медицинской организации — нужно научить им пользоваться. Или прошла проверка каких-то надзорных органов, видят, что есть дефекты при оказании медицинской помощи, — нужно обучить. Этим занимается как раз дополнительное профессиональное образование в нашей академии, других медицинских университетах. Без этого невозможно качественно и безопасно лечить пациентов.

— Ваши врачи сдают экзамены?

— Конечно, в конце каждого цикла повышения квалификации есть итоговая аттестация, есть и промежуточные аттестации в процессе реализации образовательных программ. Будь то профессиональная переподготовка, то есть более длительные циклы — трехмесячные, четырехмесячные, пятимесячные, когда у врача появляется новая специальность, или более короткая история. Они не только сдают итоговую аттестацию, но еще и должны пройти независимую первичную специализированную аккредитацию по определенным этапам. Все это они сдают независимой комиссии и только после этого допускаются к медицинской деятельности.

— Может быть такое, что с первого раза не сдал?

— Конечно.

— А бывает такое, что вообще не сдал?

— И такое бывает. Но это, как правило, врачи, которые учились в других организациях. А еще у нас есть ординатура после вуза, которая дает новую специальность: врач-уролог, гинеколог, онколог и т.д. Она сейчас разная. Раньше была только два года, сейчас по новым образовательным стандартам по некоторым специальностям пятилетняя (по пластической хирургии) или трехлетняя (по онкологии). Эта тенденция дифференцированной длительности обучения будет расширяться.

— Это дистанционное обучение или надо приезжать на лекции?

— Очное обучение — это основа. Мы используем дистанционные образовательные технологии. Есть специальные интерактивно-образовательные модули на портале непрерывного медицинского образования, заочные программы на нашей платформе дистанционного образования, которые позволяют преподнести теоретический материал, где удобно человеку, а потом проверить. Но это не заменит практической подготовки — у постели больного в симуляционном центре. Абсолютно заочного образования в медицине не может быть — нельзя дистанционно подготовить или повысить квалификацию врача, например, анестезиолога-реаниматолога.

— Все это касается не только государственных медицинских учреждений, но и коммерческих? Там врачи точно так же должны проходить подобное обучение?

— Мы учим всех специалистов здравоохранения, не только федеральные медицинские организации, но и муниципальные. Есть другие ведомства, которые имеют медицинскую составляющую, — это система Минобрнауки, ФМБА, силовых структур, РЖД, Центробанк. Проводим также обучение врачей крупных коммерческих сетей и небольших медицинских центров, они учатся у нас на внебюджетные средства.

Еще одна важная особенность нашей академии — мы учим еще и специалистов здравоохранения с немедицинским образованием: биологов — клинической лабораторной диагностике; медицинских физиков — ядерной медицине; медицинских инженеров — на уникальной кафедре медицинской техники. Учим также специалистов медицинских организаций, которые не медики, но тоже работают в этой области: экономистов, юристов медицинских организаций, логопедов, педагогов. Это целый пул людей с немедицинским образованием, которые задействованы в системе здравоохранения. Мы их учим, потому что они — важные сотрудники, которые в конечном счете обеспечивают качество и безопасную медицинскую помощь.

— Что будет, если врач не проходит такое обучение?

— Есть определенные документы Минздрава, которые регламентируют все эти моменты, и врачи могут обратиться к таким документам. Там написано, в какой ситуации при прерывании стажа что нужно делать — проходить профессиональную переподготовку заново или сдавать первичную специализированную аккредитацию.

— Иначе говоря, врач может лишиться возможности практиковать, если не будет все время учиться?

— Да, конечно. Есть процедура продления допуска к медицинской деятельности — периодическая аккредитация, которую должен пройти врач, чтобы получить допуск к дальнейшей медицинской деятельности. Организационно-техническое сопровождение периодической аккредитации врачей и некоторых других специалистов проводится в Федеральном аккредитационном центре, который работает в соответствии с приказом Минздрава на базе академии.

— Какие перспективы развития у вашего образовательного учреждения?

— Их достаточно много: это повышение гибкости и оперативности реагирования системы здравоохранения. Это основное. Наши внутренние проекты направлены именно на это — быстро разработать качественный образовательный контент, применять новые технологии для образования. Например, одна из таких технологий — VR-технология, позволяющая отрабатывать некоторые мануальные навыки. Недавно мы провели вместе с Росздравнадзором олимпиаду среди врачей по экстренной помощи с использованием VR-технологий. Искусственный интеллект может существенно помогать в образовательном процессе. Это современный инструмент, который тоже активно внедряется. Симуляторы тоже совершенствуются, мы двигаемся в этом направлении. Важно еще, что наши педагоги занимаются наукой, участвуя в разработке и изучении инновационных продуктов, в том числе в рамках импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны.

— Чем вам интересна эта работа? Она же управленческая, рутинная, чиновничья, но вы говорите об этом как человек увлеченный.

— Тем, что позволяет добиваться результата, и это результат не только руководителя, а управленческой и кафедральных команд, академии в целом. Кафедры — это основные «боевые единицы», поэтому мы их формируем таким образом, чтобы соблюсти эту гибкость. У нас на кафедрах очень много молодежи — самым молодым заведующим кафедрой по 34 года. Молодые кандидаты, доктора наук. Но рядом обязательно опытные наставники, учителя. И вот эта спайка опыта, умудренности и молодости — она непростая, потому что особенности отношений отцов и детей никто не отменял, но очень эффективная. Если находятся баланс и понимание, то все получается. Это приносит удовольствие.

У меня много учеников, под моим руководством защищено суммарно 53 докторских и кандидатских диссертации, сформировалась школа, у моих учеников тоже появляются школы, и это тоже очень радует. Крайне важно найти своего учителя и учеников, потому что самостоятельно ничего не сделаешь и не продвинешь. Это взаимный процесс. Здесь, в академии, всегда были сильны научные медицинские школы, они и сейчас активно развиваются, появляются новые. Вот эти школы — основной драйвер и образовательного, и научного процессов, и медицинской деятельности.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ