Под слоями новгородской земли — свидетельства жизни, торговли, власти, религии. Археология здесь давно перестала быть только наукой: она стала способом заново прочитать историю России. О чем говорят найденные улицы, дома, грамоты, монеты, печати и почему важно продолжать раскопки, рассказывает член-корреспондент РАН Петр Григорьевич Гайдуков, археолог, специалист в области нумизматики и сфрагистики Древней Руси, заместитель директора Института археологии РАН.

Петр Григорьевич Гайдуков

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

— Как вы пришли в археологию? Чем она вас заинтересовала? Ответы на какие вопросы вы в ней искали? И откуда возник интерес к нумизматике?

— Все начинается с детства. Детское увлечение собиранием чего-нибудь: старых монет, марок, спичечных этикеток, — закладывает основы интереса к систематизации. И любовь к археологии — тоже из детства. Чтение замечательных книг об археологах. И когда я окончил школу на Кубани, в станице Ладожской, поступил в Московский университет.

— Тогда было очень непросто поступить на исторический факультет МГУ, огромный конкурс.

— Непросто было, но у меня была палочка-выручалочка — золотая медаль. И только благодаря этому я, недостаточно хорошо подготовленный школьник из сельской местности, поступил в МГУ. Мне нужно было сдать один экзамен — историю — на пятерку. Такие были правила.

— Выбор кафедры — это позже?

— Выбор кафедры чуть позже. На историческом факультете специализация тогда начиналась с третьего курса. Первые два года были общеобразовательными. И я уже на первом курсе поглядывал на кафедру археологии. Профессор этой кафедры Даниил Антонович Авдусин, замечательнейший педагог и хороший археолог, который много десятилетий работал в Смоленске и области, проводил для первокурсников небольшие ознакомительные занятия, что было весьма полезно. После первого курса я поехал в свою первую археологическую экспедицию, в Гнездово под Смоленском, и там оказалось очень интересно. Я уже тогда понял, что это мое.

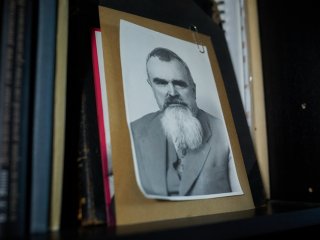

— У вас на стене портрет Валентина Лаврентьевича Янина.

— Конечно, это мой учитель. Личность В.Л. Янина привлекала многих студентов, привлекла она и меня. И еще привлек демократизм кафедры археологии. Валентина Лаврентьевича все знали на историческом факультете МГУ, говорили о нем очень уважительно. Он был весьма демократичный человек, со студентами в том числе. И он как магнит притягивал к себе своими лекциями, разговорами, научными трудами.

Петр Григорьевич Гайдуков с Валентином Лаврентьевичем Яниным, 2011 г.

Фото: Елены Рыбиной

— Новгород поэтому пришел в вашу жизнь?

— Да, вместе с В.Л. Яниным пришел и Новгород. На третьем курсе я к нему подошел и сказал, что хотел бы заниматься у него русской нумизматикой, он согласился быть моим научным руководителем и предложил тему дипломной работы «Медные русские монеты XV–XVI вв.». Эти монеты в то время были практически не изучены. В дальнейшем изучение темы завершилось кандидатской диссертацией, которая позже после значительных доработок стала частью докторской диссертации. После третьего курса, летом 1975 г., я поехал в Новгород, работать в Новгородской экспедиции. В этом году в июле я снова поеду в Новгород, будет ровно 50 лет моего присутствия в этом замечательном городе.

— Вы помните свою первую экспедицию?

— Конечно, помню многое из экспедиции 1975 г. В.Л. Янин проводил в Новгороде все лето, если его не отвлекали другие дела. Только иногда уезжал в Москву на какие-то конференции, мероприятия. Но он очень любил Новгород и жизнь Новгородской экспедиции, уезжал всегда с неохотой. Находка новой грамоты, какие-то другие яркие находки давали ему творческий импульс, он этим жил и это было для него как свежий воздух.

— А какое первое важное открытие вам запомнилось?

— Этих открытий в Новгороде происходит каждый год много, но, конечно, очень яркое, самое запоминающееся — это первое. В 1975 г. в силу ряда обстоятельств я оказался в Новгороде со студентами кафедры археологии, которые были на курс моложе. Там я подружился с Николаем Андреевичем Макаровым, ныне директором Института археологии РАН, академиком и вице-президентом РАН. Если Николай Андреевич тоже сможет выбраться летом в Новгород, мы с ним отметим там 50 лет нашей совместной работы в Новгородской экспедиции.

Мы тогда работали на Троицком-III раскопе, который был начат в 1975 г. и за один сезон завершен. И там, в слоях XI в., уже очень близких к материку, то есть к геологической поверхности, на которой поселились новгородцы, была найдена берестяная грамота № 526, где упоминается город Старая Русса. Эта грамота — одна из древнейших новгородских берестяных грамот, она была большой и абсолютно целой, что бывает редко. Она содержала пространный текст с перечислением имен должников и денежных сумм, начинающийся словами: «На Бояне в Русе гривна…». Стратиграфическая датировка — 1080-е гг. Эта грамота значительно удревняла Старую Руссу, потому что ранее появление этого города историки датировали XII в., опираясь на первое упоминание его в Новгородской летописи, относящееся к 1167 г. Для меня это был огромный толчок к осознанию того, что здесь, на раскопках в Новгороде, каждый день может произойти какое-то событие, которое может уточнить и конкретизировать нашу отечественную историю.

— Как протекала ваша жизнь в экспедиции?

— Мы каждый день работали на раскопе. Раскопом руководил Александр Степанович Хорошев, ученик Валентина Лаврентьевича Янина. По заведенной еще учителем Валентина Лаврентьевича — Артемием Владимировичем Арциховским — традиции на базе археологической экспедиции до сих пор каждую пятницу вечером проводится неформальное собрание, куда приходят не только сотрудники экспедиции, но и все желающие. Иногда на таких лекциях собираются до 50–60 человек. Валентин Лаврентьевич развил эту традицию, и она основательно укоренилась как экспедиционное правило. Эти собрания продолжаются не менее часа, иногда полтора-два часа. За это время рассказывают, что происходило на раскопе в течение недели, о наиболее ярких и интересных находках. Они находятся здесь же, можно подойти и посмотреть. И, конечно же, прочтение и комментирование новых берестяных грамот. Валентина Лаврентьевича очень волновали берестяные грамоты с их интригующим и непростым процессом выяснения смысла написанного в текстах. Он был свидетелем находки первой берестяной грамоты в 1951 г., говорил, что это один из его звездных часов. И в 2000 г., почти через 50 лет, на Троицком раскопе был найден Новгородский кодекс. Это восковая книга — цера (от лат. cera — «воск». — Примеч. ред.), состоящая из трех дощечек. И на этих навощенных табличках прекрасно сохранились псалмы Давида. Это первая четверть XI в. По мнению Валентина Лаврентьевича, хозяин церы — это человек, который, видимо, был непосредственным участником, свидетелем или учеником людей, которые принимали христианство и привносили на Северную Русь письменность. Это был для В.Л. Янина второй звездный час.

Новгород — вообще удивительное место: ландшафт, памятники архитектуры, живопись на стенах храмов... Идешь по городу и знаешь, что в этом месте под тобой 3 м культурного слоя, в Кремле — 6 м, в районе Троицкого раскопа — 5 м, а в некоторых местах 8 м культурного слоя. То есть под тобой тысячелетняя история великого города. Это необыкновенная кладовая древности, кладовая нашей русской истории, которая, может быть, только на 10% раскопана, изучена и понята археологами. Валентин Лаврентьевич говорил, что Новгород хранит наше понимание русской истории.

Средневековая Русь была деревянная, в отличие от Западной Европы, где было распространено каменное строительство. На Руси почти все сооружения возводили из дерева. А там, где много дерева, очень часто случались пожары. И сгорала значительная часть города, сгорали жилые и хозяйственные дома, деревянные церкви. А в постройках выгорало все имущество, книги, иконы… Но по мере роста культурного слоя нижняя часть этих построек, церквей, домов, улиц как бы погружается вниз. То есть они не погружаются, а, наоборот, вокруг них нарастает культурный слой. И все, что потеряно, выброшено людьми, попадает в эту землю. Земля очень насыщена влагой, заливается водой и ничего не гниет. Феномен Новгорода в том, что у него такой большой культурный слой.

Троицкий раскоп в Новгороде, 1993 г.

Фото из личного архива П.Г. Гайдукова

— А почему ничего не гниет? Если вода, то, наоборот, дерево должно гнить.

— Нет. Гниение — это процесс уничтожения органики микробами. А для существования микробов, как и для человека, нужна комфортная среда. Микробы не могут существовать, либо если абсолютно сухо, как на Аравийском полуострове, где находят рукописи на папирусах, либо если залито водой. В этих двух случаях нет среды для существования микробов, которые питаются органикой. В воде портится металл, уничтожаются ткани, а вся органика сохраняется: это и дерево, и кожа, и береста. Феномен Новгорода в том, что он возник на очень ровной поверхности, на берегу озера Ильмень, где материковой поверхностью выступает очень плотная, непроницаемая глина.

— Наверное, там трудно копать.

— Копать глину трудно. Но самое главное — она не пропускает воду. Поэтому когда в Новгород пришли первые поселенцы, срубили свои первые дома, рассыпали эти первые щепки, оставшиеся от строительства, начал формироваться культурный слой. Культурный слой — это, по сути, отходы человеческой жизнедеятельности.

— А кто были эти первые люди, которые сюда пришли?

— Как установили археологи, новгородцы пришли сюда в 30–40-е гг. X в. Но они пришли не в пустыню. Это место — Приильменье, исток Волхова из Ильменя в Ладогу — было освоено людьми задолго до возникновения Новгорода. По берегу Ильменя уже существовали поселения. В полутора километрах от Новгорода находится Рюриково городище — предшественник Новгорода. Место в истоке Волхова занимало стратегическое положение, оно находилось на пути «из варяг в греки» — протяженном водном маршруте, по которому осуществлялось движение товаров с Арабского Востока и из Византии через Восточную Европу в Балтийский регион, в Западную Европу и Скандинавию.

— То есть местоположение определило развитие этого города?

— Да. И Новгород возник, как предположил Валентин Лаврентьевич, из нескольких поселков. Сначала их было два-три, позже они объединились в единый город. Так что место важное, известное, ключевое. Почему Новгород был важен и для власти, и для жителей? Потому что он, во-первых, контролировал это торговое движение и, соответственно, получал от этого доход. Во-вторых, это центр огромного государства, которое к XII в. уже было гигантским. Это северные земли, лесные владения, которые давали огромное количество пушнины. Пушнина — это то же, что сейчас нефть, валюта Средневековья. На этом зиждилось богатство Новгорода, который к XIV в. сам себя уже называл Великим Новгородом.

— А какова была политическая система Новгорода? Почему он, имея такой потенциал, не возвысился так, как возвысилась Москва? И все так печально для него закончилось.

— Валентин Лаврентьевич называл его олигархической республикой. Своеобразной средневековой республикой, вся власть которой была в руках боярства. Боярство — это высшая каста, высшая социальная страта новгородского государства. Им принадлежали огромные земельные владения по всей Новгородской земле, и от этих владений боярство получало значительный доход. А финал… Получается, что автократичная Москва к середине XV в. уже так окрепла и возвысилась, что довольно легко справилась с Новгородом. В.Л. Янин считал, что бесконечная борьба новгородских олигархов между собой за власть привела к тому, что никто их особенно не защищал, когда Иван III в 1478 г. подошел к Новгороду.

— А потом Иван Грозный…

— Иван Грозный — это уже Новгород как часть Московского государства. В борьбе аристократической демократии и верховной власти боевая демократия проиграла. Московские князья победили в данном случае.

— Как дальше складывалась судьба Новгорода? И А.Н. Радищев, и декабристы восхищались государственным устройством Новгородской республики как воплощением справедливости. Но все обрушилось.

— В дальнейшем Новгород — это часть Московского государства. Новгородские бояре были выведены из Новгорода в «Низовские земли», как пишет летопись. Сейчас это Московская, Рязанская и Нижегородская области. Я как ученик Валентина Лаврентьевича продолжаю вслед за ним изучение русской сфрагистики. И вот что любопытно: за последние годы в Рязанской и Нижегородской областях впервые зарегистрированы находки новгородских печатей XV в. Можно думать, что люди, которых переселяли из Новгорода, брали с собой документы на земельные владения, скрепленные свинцовыми печатями. Они надеялись, что когда-то вернутся домой и смогут доказать принадлежность своих бывших владений. Но это, конечно, не осуществилось, люди умерли, документы исчезли, а свинцовые печати оказались в земле. В данном случае они подтверждают это переселение. На место новгородцев приехали московские купцы, город заселили москвичами, но дух Новгорода все равно сохранялся. И сейчас тот, кто попадает в Новгород, всегда немного «заболевает» новгородской независимостью. Разгром Иваном Грозным Новгорода в 1570 г. действительно был очень большим ударом.

Новгород XVI в. и Новгород XVII в. — это уже два разных города. После разгрома начался период Смуты. После Смутного времени — шведская оккупация города 1606–1612 гг. Писцовые книги того времени свидетельствуют, что после шведской оккупации города вообще больше нет. В нем почти не осталось жителей, фактически это уже пустыня. И весь XVII в. — постепенное возрождение жизни Новгорода. Но былого величия он, конечно, не достиг. И культурный слой это подтверждает, его практически нет. XVIII в. — это уже часть Российской империи, с градостроительной реформой 1770-х гг. Екатерины II, когда Новгород подвергся кардинальной перепланировке, которая как бы закрыла сверху его средневековые улицы и кривые переулки. Екатерининская перепланировка радиальная, все основные улицы сходятся к Кремлю, а на Торговой стороне — прямоугольная. Это во многом способствовало сохранению культурного слоя Новгорода, потому что каменное строительство с глубокими котлованами под фундаменты пришлось не на основные улицы. Сейчас мы накладываем один план на другой и видим, что каменное строительство повредило слой, накопившийся в период существования независимого Новгорода, но не катастрофически, как, например, в Москве.

— А когда началось систематическое изучение археологами Новгорода?

— Это начал Артемий Владимирович Арциховский. До Октябрьской революции в Новгороде был интерес к древностям. Были свои археологи, историки, Новгородское общество любителей древности, которое очень много сделало для сохранения, описания в первую очередь письменных памятников и церковных древностей. Но больших систематических раскопок не было, не было методик. В 1911 г. Новгород посетил Николай Константинович Рерих, который пытался провести раскопки в Новгородском детинце (Кремле). Но значительных результатов не достиг. Открытие археологического Новгорода и культурного слоя произошло уже при советской власти. В 1932 г. А.В. Арциховский начал в Новгороде первые раскопки, которые сразу же оценил по достоинству. Уже в краткой публикации 1933 г. о первых раскопках он писал, что Новгород имеет большой археологический потенциал и должен стать городом-памятником, где можно показывать кварталы ремесленников и бояр. После войны А.В. Арциховский настолько был потрясен разрушениями Новгорода, что одно время даже не хотел начинать здесь новые раскопки. Он видел и знал небольшой и уютный довоенный Новгород, в котором было около 30 тыс. жителей. Он видел все эти церкви и монастыри в окрестностях Новгорода, многие из которых были расписаны фресками XIV в.

В 1947 г. Артемий Владимирович все-таки вернулся в Новгород. И в этом же году в Новгород впервые студентом приехал Валентин Лаврентьевич Янин и был им покорен. Он всегда говорил, что первая поездка в Новгород полностью определила его жизнь. 12 июля 1951 г. экспедиция под руководством А.В. Арциховского начала работы на Неревском раскопе к северу от Кремля. И через две недели, 26 июля, была найдена первая берестяная грамота, сохранившаяся целиком, с большим текстом, насыщенным важной исторической информацией. Появился новый вид письменных исторических источников. Неревский раскоп, который пришелся на мощный семиметровый культурный слой, подтвердил провидение А.В. Арциховского, что Новгород — археологическое чудо света. Первые берестяные грамоты, улицы из деревянных плах великолепной сохранности, остатки построек, огромное количество находок — все это показало, что у нас под ногами фактически находится бытовая, материальная культура средневековой Руси в ее значительной полноте.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

— Сейчас раскопки продолжаются?

— После сенсационных находок 1951 г. Новгородская археологическая экспедиция начала получать от государства существенную поддержку. Кроме хорошего финансирования, она базировалась на усилиях специалистов трех ведомств: Академии наук СССР, Московского государственного университета и Новгородского государственного музея-заповедника. И каждая из организаций этих ведомств вносила свой посильный вклад в работу экспедиции. В Новгородской экспедиции сложился уникальный научный коллектив, ежегодно работы велись на раскопах, площадь которых достигала 1 тыс. м².

Развал страны и резкое сокращение финансирования научных исследований в 1990-е гг. очень сильно отразились на Новгородской экспедиции. Той экспедиции, в которой я вырос, уже нет и никогда не будет. В 1990–2010-х гг. археология Новгорода во многом держалась на грантовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Сейчас вообще нет бюджетного финансирования на проведение плановых археологических изысканий. Последние несколько лет Новгородская экспедиция Московского государственного университета осуществляет работы на Троицком раскопе благодаря грантам фонда «История Отечества». У Новгородской экспедиции Института археологии РАН постоянного бюджетного финансирования нет. Дирекция института иногда выделяет небольшие деньги на изучение 38-го квартала, где я провожу исследования в последние годы. Но это небольшие деньги. Изучение археологии Новгорода в последние 20 лет в основном подчинено только нуждам спасательной археологии. Город крупный, областной, активно развивающийся, в нем требуется постоянное муниципальное и частное строительство. А поскольку культурный слой Новгорода охраняется государством, а также находится под охраной ЮНЕСКО, строительные работы в нем могут осуществляться только после проведения археологических исследований.

— Вы обещали рассказать о 38-м квартале.

— Квартал 38 находится на Торговой стороне, рядом с Ярославовым дворищем. Здесь самый большой культурный слой в Новгороде, и я очень давно присматривался к этому месту. К северу, востоку, западу и югу от него были раскопки. А внутри этого квартала планомерных раскопок не было ни разу в силу того, что он чрезвычайно сильно застроен. Внутри квартала находился Немецкий двор — торговая фактория ганзейских купцов в Новгороде, — существовавший более 400 лет, с конца XII в. по начало XVII в. Это место описано в писцовой книге Новгорода конца XVI в. как «двор Немецкие Ливонские земли». О существовании этого двора свидетельствует большое количество письменных документов, официальных и частных писем, которые отсюда отправляли немецкие купцы, в Любек и Ревель (Таллин) своему начальству и торговым партнерам. История иноземных дворов в Новгороде очень хорошо изучена Еленой Александровной Рыбиной, профессором кафедры археологии МГУ, ученицей Валентина Лаврентьевича Янина. Ее докторская диссертация посвящена этой теме. Таких дворов в Новгороде было два, древнейший из них — Готский — появился уже в XI в. Он находился в южной части Славенского конца на берегу Волхова. В XII в. торговля развернулась настолько широко — она была выгодна и новгородцам, и иностранцам, — что ганзейцы в конце XII в. получили у Новгорода еще один участок земли для организации второй торговой фактории — Немецкого двора. Из писцовой книги известно, что размер двора был около 18 соток. Есть очень много письменных документов по организации этого двора. Достаточно сказать, что здесь был свой особый устав или судебник — Скра (Skra), свод правил, которых должны были придерживаться все жители. Он известен в семи редакциях, с XIII в. по начало XVII в., когда двор закрылся. От редакции к редакции количество параграфов в Скре увеличивалось, потому что жизнь требовала вносить изменения и дополнения. И даже по Скре становится понятно, какая интенсивная, сложная, интересная, насыщенная жизнь была на этой территории.

— Фактически окно в Европу.

— Абсолютно. Главная доминанта этого двора — церковь Святого Петра. В наших источниках двор назывался Немецким, а для немцев это был двор Святого Петра. В конце XII в. немцы построили здесь готический храм. Рядом с ним, через улицу Большая Пробойная, у новгородцев своя церковь — Иоанна Крестителя. И вот эти две церкви стояли друг напротив друга. При церкви у немцев был священник. Сохранилась масса документов, связанных с ней, например: «Церковь разваливается, пришлите мастера», «От нас уехал священник, потому что дохода нет и он голодает», «Пришлите священника». Русский мог войти на территорию двора только в определенное время и непременно в сопровождении торгового партнера. Привезенные товары большей частью хранились в церкви. Каждую ночь церковь запиралась, и при ней находились два сторожа — внутри и снаружи.

В XIV в. был период расцвета торговли, в Новгород приезжало много купцов. Приезжали вахтовым методом — два раза в год. Были гости зимние, которые добирались на санях по дорогам и рекам из Любека в Таллин, из Таллина в Тарту, из Тарту в Псков, из Пскова в Новгород. Их было меньше, и они привозили меньше товаров. Летние гости, когда начиналась навигация, плыли по Балтийскому морю, мимо Котлина, входили в Неву, где в более позднее время возник Петербург, из Невы в Ладожское озеро, из Ладожского озера в Волхов до деревни Гостинополье. А дальше — стоп! Почему стоп? Потому что в Гостинополье — пороги, мелкая вода, и корабли ганзейцев, у которых большое погружение в воду, уже не могут здесь проплыть. Они перегружают свои товары на новгородские плоскодонные суда или плоты и вместе с новгородскими лоцманами плывут в Новгород. Известно, что иногда приезжали до 200 человек. Они даже не всегда помещались на своем дворе, и им, видимо, было разрешено жить у своих торговых партнеров. В свою очередь, новгородские купцы ездили торговать и на остров Готланд, и в Любек, и в Таллин, но об этом мы знаем гораздо меньше. А немцы оставили о себе огромный корпус документов.

Мне всегда было очень интересно хоть одним глазком взглянуть, что же это такое — Немецкий двор, где он находится. И вот в 2020 г. началось археологическое изучение 38-го квартала. А в 2022 г. мы начали совместную экспедицию с Новгородским музеем и Новгородским университетом. В первый год мы более точно установили расположение всех улиц, а во второй год в одном из шурфов, который увеличили до раскопа, мы, к нашему счастью, попали прямо на территорию Немецкого двора. В 2022 г. раскопали небольшой участок, всего 70 м², но зато на глубину 8 м. Нам очень повезло, что удалось попасть на участок двора, который граничит со средневековой улицей. Повезло еще и в том, что мы попали на то место, где был въезд на Немецкий двор. Мы изучили несколько строений, которые были внутри этого двора, и собрали огромное количество находок — 3,5 тыс. По концентрации это как минимум в пять раз превышает любую самую богатую усадьбу новгородских бояр, раскопанную археологами. Почему так много находок? Жили в большой скученности. Примерно треть этих находок — предметы западноевропейского происхождения. Это разбитая глиняная и сломанная деревянная столовая посуда, какие-то пряжки, кольца, перстни, разнообразные паломнические жетоны. И когда удалось дойти до древнейших слоев Немецкого двора, для нас большим подарком были четыре находки с руническими надписями. Две из них — на кости и две — на дереве. В Новгороде только один раз, в 1956 г. на Неревском раскопе в слое XI в. было найдено ребро свиньи с руническим алфавитом — футарком. С 1956 до 2022 г. не было ни одной подобной находки. А здесь у нас четыре, а потом в коллекции среди более поздних деревянных находок нашли еще одну, пятую. Это говорит о том, что первопоселенцы, которые сюда пришли, владели этой письменностью. Видимо, скандинавские алфавиты (футарки) имели и магическое значение. В слоях Немецкого двора раскопали шесть или семь последовательно сменявших друг друга дворовых вымосток, ведущих от въезда вглубь двора, а также остатки воротных конструкций. В слоях первой половины XII в. резко меняется планиграфия построек, исчезают замощениия, постройки меняют свою ориентацию. Находок сразу становится в пять раз меньше. Исчезают находки западноевропейского облика. И последние 1,5 м культурного слоя — это уже рядовые новгородские находки.

Так археологически были подтверждены сведения письменных источников об организации этой территории под иноземный двор в конце XII в. Было также уточнено появление этого двора. Удалось датировать древнейшие постройки, рядом с которыми были обнаружены предметы с руническими надписями. Они были сооружены в 1170-х гг., что примерно на 20 лет удревняет датировку возникновения в Новгороде второй иноземной торговой фактории. Это тоже важно.

— Страшно представить, что во время разгромов Ивана III и Ивана Грозного случилось с этими купцами...

— Иван III в 1494 г. закрыл этот двор и арестовал ганзейских купцов с их товарами. Хотя и до этого у немцев там тоже хватало бед. Этот двор несколько раз сгорал дотла. Ведь, как я уже говорил, самое страшное бедствие любого древнерусского города — пожары. Из летописей мы знаем, что пожары были настолько страшные, что иногда выгорало полгорода, а иногда весь город. Волхов был узкий, он был заполнен разными лодками, плотами, и во время пожаров огонь сильным ветром мог перепрыгнуть по этим плавсредствам с одного берега на другой. Начинался пожар, допустим, на Софийской стороне, а из-за сильного ветра распространялся дальше, и выгорала еще часть. Немцы тоже очень страдали от этого, что очень хорошо документировано их письмами. Писали, просили денег, чтобы построить новую изгородь, новые дома. Но, видимо, эта торговля была настолько выгодна, что приезжали новые купцы и торговля восстанавливалась. Вот такая есть интересная глава существования этого великого города.

— А планируется что-то сделать на месте Немецкого двора?

— Сейчас у нас очень обнадеживающая ситуация. Дело в том, что в 2023 г. мы раскопали улицу, которая примыкает к Немецкому двору. В 2024 г. мы прирезали раскоп к югу и сейчас изучаем кладбище при церкви Иоанна Крестителя. Дата ее строительства — середина XIV в. Прошлый год ушел на изучение этого кладбища. Мы раскопали слои XVI, XV, XIV вв. Сейчас вошли в слои рубежа XIII–XIV вв. Это довольно важный момент, потому что в Новгороде такое кладбище изучается впервые. Мы сейчас получаем останки новгородцев. Кроме антропологических исследований, будут проведены еще и генетические.

Одно из зданий, которое примыкает к нашему раскопу, — это старая котельная. Она уже не функционирует, в перспективе ее будут убирать. И я надеюсь, что на ее месте археологам позволят заложить большой раскоп. Это будет продолжением нашего маленького раскопа. Но самое главное — участок земли, где мы работаем, передан Новгородскому государственному университету. Он планирует рядом с раскопом поставить стеклянный экспозиционный павильон. И в этом павильоне мы сможем выставить находки, которые здесь же нами и получены. Любой археолог мечтает (кроме того, чтобы что-то раскопать, изучить и опубликовать) выставить на музейных площадках и показать людям все то, что он добыл своим трудом. Поэтому перспективы значительные и интересные.