Арктика для России ― важнейший стратегический приоритет, связанный с вопросами обороны, продовольствия, добычи новых ресурсов, климата и экологии. В развитии северной зоны страны активное участие принимают подразделения Российской академии наук.

Какие задачи решают российские ученые в Арктике? Как Российская орбитальная станция поможет исследовать северные территории? Насколько удалось сохранить международное сотрудничество? Об этом ― в интервью с вице-президентом РАН академиком Сергеем Леонидовичем Чернышевым.

Сергей Леонидович Чернышев

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

Сергей Леонидович Чернышев ― вице-президент РАН, член президиума и заместитель председателя научно-экспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского. Специалист в области механики жидкости, газа и плазмы, аэродинамики летательных аппаратов. Автор более 250 научных работ и 16 патентов. Лауреат многочисленных премий в области науки и техники.

― Какие задачи сегодня сформированы в контексте развития российской Арктики и как ученые помогают их решить? Насколько широко исследования охватывают приоритетные направления?

― Я до сих пор остаюсь под впечатлением от участия в прошедшем в конце марта Арктическом форуме в Мурманске, где присутствовал президент Российской Федерации. В ходе круглого стола, посвященного приоритетам развития Арктики, в том числе были затронуты и научные программы. В.В Путин четко сформулировал ключевые задачи, на которые необходимо ориентироваться, определил цели и приоритеты развития региона. Сейчас идет актуализация нашей масштабной научной программы.

Отделение медицинских наук изучает влияние экстремального климата на здоровье как специалистов, работающих в Арктике вахтовым методом, так и коренного населения, веками приспосабливавшегося к суровым условиям. Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления фокусируется на проектировании энергосистем для обеспечения добычи ресурсов, работы промышленных объектов и жизнедеятельности людей. Химики и материаловеды разрабатывают специальные материалы для арктических условий — это отдельное масштабное направление.

Важно также упомянуть отделение общественных наук: исследования малых этносов, сохранение их культурных традиций, анализ демографических процессов. Демография остается ключевой проблемой для поступательного освоения северных территорий: важно создавать условия, чтобы люди могли комфортно жить, работать и создавать семьи.

Арктические исследования затрагивают больше половины научных направлений РАН. В данный процесс вовлечены ряд институтов академии наук, а также отраслевых центров и университетов. В этой связи становится актуальным вопрос более четкой координации этой масштабной научной работы для достижения максимальной эффективности.

― Координация научных исследований в Арктике ― серьезная проблема?

― И мы, члены Российской академии наук, и руководители государства видим определенные пробелы. Поэтому в одном из поручений президента Российской Федерации четко сказано о создании научных кластеров, которые бы позволяли лучше координировать исследования. Конечно, естественной базой для их создания послужила бы площадка Российской академии наук.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Насколько хорошо развита научная инфраструктура в Арктике? Все-таки регион достаточно удален от экономического центра России…

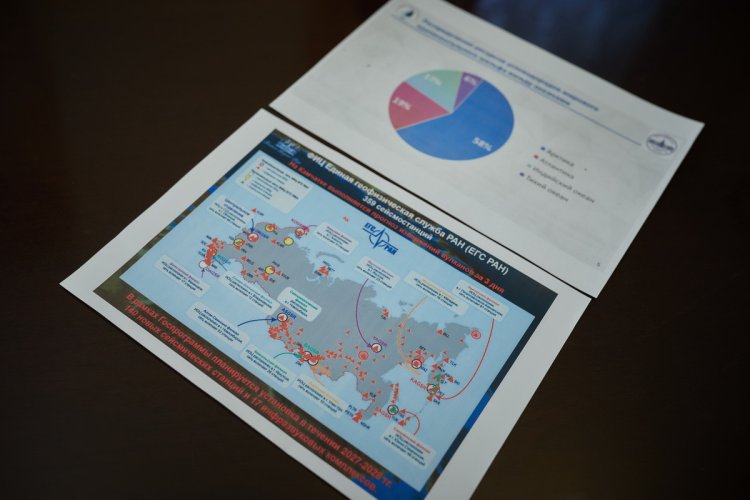

― Сказать, что мы отстали или инфраструктура не соответствует требованиям, было бы не совсем верно. Однако стоит признать недостаточность финансовой поддержки и внимания к арктическим исследованиям. Например, Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН» включает 359 сейсмостанций, а в ближайшее десятилетие планируется построить еще 114. Эти объекты позволяют детально изучать сейсмическую активность, движение вечной мерзлоты, активность вулканов, в том числе и на территориях, относящихся к Арктической зоне. Однако оборудование многих станций требует модернизации с учетом современных технологий. Эту задачу РАН решает совместно с Министерством науки и высшего образования, запуская профильные проекты.

Отдельно стоит отметить научно-образовательный центр «Арктика», созданный на базе Северного арктического федерального университета при поддержке Минобрнауки РФ. В его состав входят более десяти вузов, научных центров и институтов, включая структуры академии наук. Центр охватывает широкий спектр задач: от изучения биоразнообразия и геофизики до разработки методов диагностики и лечения заболеваний, машиностроения, кораблестроения и вопросов транспортной доступности. Здесь же исследуются перспективные направления, такие как производство и хранение водорода ― экологического топлива будущего. Это одна из приоритетных стратегических задач России. Результаты работы этого научно-образовательного центра мы детально рассматривали летом прошлого года на заседании научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, возглавляемого академиком А.Д. Гвишиани. Могу сказать, что эти результаты действительно впечатляют.

Важная часть работы НОЦ «Арктика» ― это вовлечение молодых ученых. Ежегодно проводятся морские арктические экспедиции, достигающие Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, в которых изучаются биоразнообразие, состояние вод и изменения климата. Комплекс исследований проводится силами студентов, аспирантов, ученых РАН и профессорско-преподавательского состава целого ряда университетов. Эти проекты финансируются в рамках программы «Приоритет-2030».

Актуальной остается задача обновления приборной базы. Мы сделали большой рывок по обновлению приборной базы и созданию новых лабораторных центров в рамках вузовской науки. Пришло время создания таких научных кампусов в системе Российской академии наук. В том числе это стимулирует молодых ученых к более глубокому изучению Арктики.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Крупнейший космический проект текущего и следующего десятилетий ― создание Российской орбитальной станции. Какие задачи в контексте развития Арктики она поможет решить?

― Особенность новой российской орбитальной станции заключается в ее полярной орбите с наклонением более 90°. Это позволит полностью обозревать территорию России, включая арктические регионы, что крайне ценно для исследований. Для сравнения: с Международной космической станции видно лишь 10% российской территории.

Сегодня некоторые говорят, что пришло время беспилотных аппаратов. Несмотря на то что современные спутники позволяют собирать огромные массивы данных, присутствие человека на орбите остается важнейшей задачей. Экипаж может в реальном времени наблюдать за ситуацией и отслеживать процессы, которые происходят буквально за считаные минуты, например обрушение огромных айсбергов. Важные задачи экипаж РОС будет решать и для развития Северного морского пути. Человек на борту космической станции с передовой научно-исследовательской аппаратурой ― это очень ценный ресурс, живой интеллект, который оперативно может перенастроить приборы и передать соответствующие сигналы на Землю.

Научная программа станции разрабатывается при активном участии Российской академии наук, и значительный блок задач в ней посвящен Арктике.

― На каком этапе сейчас находится разработка этой научной программы?

― Согласно текущим планам, первый блок российской орбитальной станции планируется запустить в конце 2027 г., а пилотируемый модуль с экипажем — в 2028 г. Сейчас активно формируется научная программа: ее обсуждают на заседаниях научного совета РАН по космосу и совместных совещаниях с «Роскосмосом». Ключевую роль в проекте играют Институт космических исследований РАН и Институт медико-биологических проблем РАН, ученые которого исследуют в том числе воздействие космической радиации на человека.

Особенность полярной орбиты в том, что станция будет пролетать через зоны, где магнитное поле Земли слабее защищает от проникающих из космоса потоков заряженных частиц. Конечно, человек будет подвергаться большему воздействию радиации, и это требует детального анализа влияния радиации на живые существа. Подготовка идет полным ходом: в этом году запланирован запуск на полярную орбиту аппарата «Бион-М» № 2 с живыми организмами для изучения последствий длительного пребывания в космосе. Запуск планируется в промежутке с июля до сентября. Мы хотим быть полностью уверенными, что риски минимальны, поэтому сейчас проходят дополнительные испытания всех систем и научного оборудования. Результаты проекта, ключевой организацией которого выступает ИМБП РАН, после возвращения аппарата дадут ценнейшую информацию для наших медиков и биологов.

По нынешним оценкам, человек сможет работать на полярной орбите не так долго, как на МКС, но возможность двух-трехнедельного пребывания остается и воздействие радиации в краткосрочных миссиях будет в пределах допустимого.

― Насколько я знаю, сегодня нет специального национального проекта, посвященного развитию Арктики. Насколько он необходим и как в нем должны быть отражены научные проекты?

― Вопросами развития Арктики сегодня занимаются целый ряд государственных комиссий и комитетов. В том числе это комиссия по развитию Арктической зоны и Дальнего Востока, которую возглавляет вице-премьер Ю.П. Трутнев. Я участвую в работе президиума этой комиссии, а также занимаю пост заместителя председателя ее научно-экспертного совета, отвечающего за продвижение научных инициатив.

Особую роль играет Морская коллегия под руководством Н.П. Патрушева. В рамках этой работы формируется национальный проект «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути» — масштабная программа, объединяющая федеральные проекты. Совместно с Курчатовским институтом мы предлагаем включить в него комплексную программу научных исследований в интересах развития Арктической зоны под условным названием «Научная Арктика». Эта программа должна охватить ключевые направления: геофизику, минералогию, энергетику, сохранение культурного наследия малых народов и другие исследования. Надеемся, что в ближайшие месяцы работа на этапе сбора предложений будет завершена, и мы с оптимизмом оцениваем перспективы.

Конечно, создание национального проекта в интересах развития Арктики и соответствующей научной подпрограммы поможет ускорить выполнение поручений, который дал В.В. Путин во время Арктического форума в Мурманске.

― Как в нынешних внешнеполитических условиях складывается международное научное сотрудничество в изучении Арктики?

― Сложившаяся в последние десятилетия система международной кооперации в Арктике уже не действует. Раньше мы входили в союз государств, имеющих собственную арктическую зону, активно общались, в том числе обсуждали важнейшие вопросы экологии. Сейчас эти контакты в значительной степени нарушены. Это наносит ущерб не только России, но и другим северным странам, особенно с учетом того, что российская арктическая зона намного превосходит по площади, влиянию на климат, экономическую активность и логистику те же норвежские или финские территории.

Отдельные элементы взаимодействия сохраняются. Например, в космической сфере продолжается обмен данными со Швецией и Норвегией. На орбите работают два российских спутника «Арктика-М», и планируется запуск дополнительных аппаратов. Эти спутники Росгидромета, оснащенные научной аппаратурой, изучают не только просторы Северного Ледовитого океана и сушу Арктической зоны, но и гелиогеофизические процессы. Полученные данные имеют общемировое значение.

Поэтому российские ученые по-прежнему участвуют в международных конференциях, представляя результаты арктических исследований. Однако масштабы такого сотрудничества несопоставимы с прежним уровнем.

― Тем не менее в области исследований Арктики Россия лидирует или приходится догонять другие страны?

― Абсолютно уверенно могу сказать, что практически по всем направлениям арктических исследований мы остаемся мировыми лидерами. Чего только стоит плавучая атомная электростанция малой мощности, которая способна перемещаться и обеспечивать энергией небольшие города! И процесс создания малых энергетических установок для обеспечения электричеством населенных пунктов и удаленных промышленных предприятий, при этом не только ядерных, ― одна из масштабных программ Министерства энергетики.

Не имеют аналогов и наши данные в области биоразнообразия Северного Ледовитого океана. Совсем недавно я был в Мурманском морском биологическом институте РАН ― он достаточно небольшой, но спектр исследований жизни в условиях северных морей абсолютно уникален. Это важно не только для изучения происхождения жизни и изменения климата, но и для решения экономических задач: в северных морях сконцентрировано огромное количество ресурсов, востребованных населением, в том числе рыбы и крабов.

Мы остаемся лидерами в исследованиях, связанных с изменениями климата, динамикой вечной мерзлоты и разработкой новых технологий разведки полезных ископаемых. В этом контексте важную роль играет Федеральный центр комплексного изучения Арктики им. ак. Н.П. Лаверова — выдающегося ученого, который занимался ресурсной базой Арктической зоны. Н.П. Лаверов ― один из пионеров изучения залежей урана на территории всей страны, в том числе в Арктике. Его работы получили мировое признание.

Россия ― северная страна, поэтому развитие Арктики — не абстрактный интерес, а зона важных национальных приоритетов. Существенная часть этого процесса ― развитие Северного морского флота: сегодня на ходу около 40 атомных ледоколов, и мы планируем увеличивать их количество. В этой области нам просто нет равных.

Но наука — все же интернациональный процесс, поэтому сегодня мы ищем новых партнеров. Например, Китай ― совершенно не арктическая страна, которая тем не менее проявляет крупный интерес к Северному морскому пути и планирует строить свои ледоколы. Мы приглашаем к совместным научным исследованиям и Китай, и другие страны — участницы БРИКС. В ближайшие годы под эгидой РАН ожидается создание ледовой самодвижущейся платформы, на которой будут вместе работать специалисты из России, Китая, Бразилии, Аргентины и других стран БРИКС.

Мы слышим об амбициозных планах других стран по расширению их влияния в Арктике. Но по многим направлениям им надо нас догонять. А нам в свою очередь необходимо идти своим путем, выполнять намеченные планы и поставленные задачи, в том числе осуществлять обновление приборной базы, создавать комплексную научную программу по изучению Арктики и решать демографические проблемы.

― Вы заняли должность вице-президента РАН в 2022 г. Как за прошедшее время изменилась роль академии в жизни страны, в том числе в областях, которые вы курируете: авиации, космонавтике, развитии Арктики?

― Оценивать нашу работу должны другие, в том числе коллеги-академики. На заседаниях президиума РАН мы регулярно выступаем с докладами о результатах.

За прошедшие годы президент РАН академик Г.Я. Красников сумел выстроить отношения с высшим эшелоном власти, прежде всего с президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Прошло несколько детальных встреч, во время которых обсуждались важнейшие направления исследований. Практически через день к зданию Российской академии наук приезжают правительственные «Аурусы» ― посещение академии членами правительства стало обычным делом.

Конечно, такая ситуация помогает в работе. Мы фактически согласовали мощную научную программу исследования космоса, поддерживаем тесные отношения с «Роскосмосом», и, что самое главное, глава государства поддержал все направления научных исследований в области дальнего космоса, изучения других планет и Луны. Сейчас в стадии формирования арктическая научная программа ― в академии над этим вопросом мы работаем в тесной связи с отделением наук о Земле, которое курирует вице-президент РАН академик С.М. Алдошин.

Мы работаем интенсивно и с интересом. Насколько успешно, пусть оценят наши коллеги. Российская академия наук ― это интеллект, высокая культура и большой потенциал для укрепления могущества России.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.