При разработке калийных месторождений горнорабочие часто рискуют отравиться ядовитыми серосодержащими газами. Чтобы такого не произошло, до начала работы необходимо определить газоносность пород. Основные способы прогнозирования зон скопления опасных газов заключаются в исследовании проб породы в лабораториях, но это занимает слишком много времени. Ученые Пермского Политеха разработали экспресс-метод, который позволяет быстро и точно оценить концентрацию одного из ядовитых газов – сероводорода – непосредственно в горных выработках. Исследование поможет своевременно предпринять защитные меры по обеспечению безопасности горнорабочих.

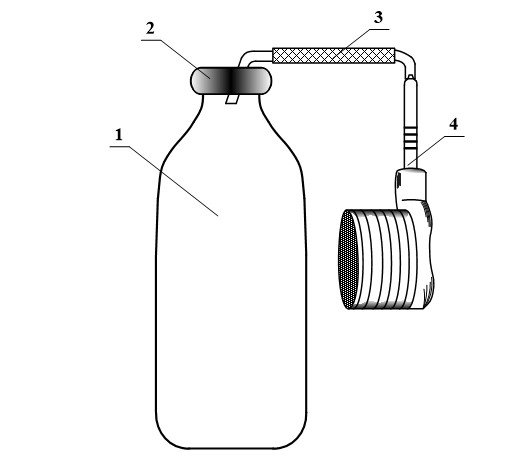

Схема устройства для экспресс-метода определения газоносности по сероводороду. Источник: пресс-служба ПНИПУ

Статья опубликована в журнале «Горная промышленность» №1, 2024 год. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта № 20-45-596025.

Разработка газоносных калийных пластов сопровождается тем, что в производственную атмосферу выделяются вредные серосодержащие газы, влияющие на здоровье горнорабочих. Отравление ими может привести к головокружению, слабости, тошноте и даже потере сознания.

Определение газоносности породы позволяет оперативно оценить опасную ситуацию. В настоящее время для этого берут пробы газа, отбирают керн (образцы руды) для изучения свободных и микровключенных газов в лаборатории. Такой способ дает достоверные результаты, но занимает много времени – до нескольких дней.

Известно, что до 70-80% газов имеют биохимическое происхождение, то есть газы сформировались за счет разложения органического вещества. Поэтому наличие органики – это главный признак зон повышенного газосодержания. Ученые Пермского Политеха установили взаимосвязь между концентрацией органического углерода, хлористого магния и содержанием сероводорода в породах. Эта зависимость позволяет быстро определить места расположения газонасыщенных зон.

– Физический смысл этой зависимости в том, что с появлением в составе руды вторичных минералов, например, молочно-белого сильвина, кристаллического зернистого галита и лимонно-желтого карналлита, повышается содержание хлористого магния и органического углерода в солях, а значит, растет и содержание сероводорода, – объясняет доктор технических наук, профессор кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых» ПНИПУ Александр Земсков.

На месторождении калийных солей политехники проводили многочисленные отборы проб для выявления содержания органического вещества и измеряли количество сероводорода в породах. Исследования доказали существование связи между ними. На этом основании ученые определяли опасные по выделению газов участки горных пород, что помогло своевременно провести профилактические мероприятия.

– В случае установления зон повышенного газосодержания необходимо, во-первых, обеспечить жесткий контроль за появлением газов в атмосфере выработок. Во-вторых, увеличить подачу свежего воздуха в призабойное пространство выработок и применять специальные устройства для нейтрализации сероводорода. В-третьих, горнорабочие должны заблаговременно быть обеспечены газозащитными респираторами, – рассказывает Александр Земсков.

Экспресс-метод ученых ПНИПУ заключается в отборе проб руды непосредственно в горной выработке и определении газоносности с помощью портативного ручного прибора. В трехлитровую емкость засыпают свежеотбитую измельченную руду, закупоривают крышкой и интенсивно трясут, что способствует выделению газа из соли. С помощью переходника емкость с породой соединяют со специальным газоопределителем либо с заранее отвакуумированной бутылкой с реагентным раствором, который определяет содержание сероводорода.

Полученные таким способ результаты на 95% совпадают с традиционными методами определения газоносности. Но по сравнению с ними процесс занимает всего несколько минут сразу на месте горной выработки.

Предложенная учеными Пермского Политеха технология служит не только для идентификации потенциально опасных зон, но и для профилактики отравлений горнорабочих, связанных с выделением ядовитых газов. Это позволит минимизировать риски для здоровья шахтеров.

Источник информации и фото: пресс-служба ПНИПУ