Должен ли человек вмешиваться в природу и наводить там свой порядок? Человек — это царь природы или просто один из ее многочисленных видов? Для чего нужны национальные парки и заповедники? Что делать, если одни животные мешают другим? Какова роль человека в процессе формирования биоценоза? Об этом — наш разговор с директором Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН доктором биологических наук, профессором Александром Витальевичем Крыловым.

Александр Витальевич, сколько лет существует ваш институт?

В будущем году мы будем отмечать 65-летний юбилей. Но биостанция, на базе которой появился институт, существовала с 30-х гг. прошлого века. Ее появление связано с именем выдающегося отечественного ученого, народовольца Н.А. Морозова, который появился на свет в Борке, в родительском имении, в 1854 г., а потом за революционную деятельность был исключен из университета и провел в различных тюрьмах и Шлиссельбургской крепости в общей сложности 30 лет. Там он изучал книги и писал. Из-под пера этого ученого-самоучки вышло более сотни книг, а за труд «Периодические системы строения вещества» он был представлен Д.И. Менделеевым к докторской степени. После освобождения из тюрьмы вернулся в Борок и занимался почти исключительно наукой. Основанную им биостанцию передал в дар академии наук. В конце 1940-х гг. по заданию академии сюда приехал И.Д. Папанин (советский исследователь Арктики, доктор географических наук, контр - адмирал, дважды Герой Советского Союза. — Примеч. ред.), чтобы проинспектировать, нужна ли эта биостанция или ее надо закрывать, и пришел к выводу, что место хорошее, перспективное. В результате его усилий здесь появился наш институт, в котором он стал первым директором. Заслуги Ивана Дмитриевича по организации научной жизни поселка переоценить нельзя, они огромны. Благодаря ему здесь закипела научная жизнь, появились лучшее по тем временам оборудование, свой порт и флот, сюда поехали как выдающиеся ученые того времени, так и молодежь. Со времен И.Д. Папанина, конечно, многое изменилось, и далеко не все к лучшему, но мы стараемся сохранять и приумножать заложенные им традиции.

Насколько я понимаю, научный поселок, где плотность ученых на квадратный метр выше, чем где-либо, — явление редчайшее. При этом никаких исключительных условий труда. Скажите честно: это обуза или дар — то, что вам приходится заниматься наукой вдали от больших городов, в сельской глуши?

Конечно, дар. Обузой мы стали для нынешнего руководства, потому что это не просто институт, а целая инфраструктура, без которой он существовать не может. Но ее функционирование требует дополнительных расходов. Раньше так и было. Иван Дмитриевич не просто создавал научные корпуса, приобретал оборудование и привлекал кадры, он понимал, что многое зависит от того, как люди живут. Поэтому в первую очередь появлялись дома, детский сад. школа, дом культуры, музеи, магазин. Здесь было особое «московское» снабжение. В наше время с этим стало сложнее, и здесь остаются работать самые преданные науке, одержимые ею люди.

То есть привлечь уже нечем, кроме занятий наукой?

Проблема вот в чем. Раньше все было в руках одного хозяина, у которого были на это средства, выделяемые академией наук именно на развитие исследований и инфраструктуры. Теперь на весь поселок хозяев несколько, но при этом ни у кого нет достаточных средств даже на поддержание имеющегося. Это мерило профессионализма руководителей, от которых зависят решения. Наш институт — это огромное хозяйство, для поддержания работоспособности которого нужны средства. Если те, кто нами руководят, этого не понимают или нас не слышат, вот тогда мы и становимся обузой. Если же будет хотя бы малейшее представление и знание о том, где, чего и сколько нужно, тогда мы перестанем быть обузой, а станем тем, чем и должны быть, — перспективным и прекрасно работающим научным учреждением со счастливыми сотрудниками. Именно эти люди знают и понимают, как живут водохранилища, реки, озера, как они функционируют, какова структура живого населения. На основе этого они могут давать прогнозы по ситуации, которая меняется в зависимости от ряда факторов. Без наблюдений, которые здесь проводятся настоящими профессионалами, без знаний, которые здесь накоплены, мы никогда ничего не добьемся, не будем знать, куда идем, какого результата можем ждать от реализации самых разных планов, включая задачи Национального проекта «Экология». Если мы хотим сохранять такие исключительные места, где реализуются многие достойные дела, то их нужно поддерживать. И я надеюсь, что придут золотые времена, когда те, кто принимает решения, поймут, что это наше национальное богатство. Надежда есть. На днях посмотрел репортаж: на Дальнем Востоке построили целый поселок, деятельность жителей которого связана с сохранением амурского тигра. И там предоставляют хорошее жилье тем, кто будет в этом поселке работать. Понимают, что люди должны жить в нормальных условиях.

Александр Витальевич, что сегодня представляет собой ваш институт? Чем он живет? Какие есть лаборатории? Какие из них наиболее, на ваш взгляд, сильные?

В настоящий момент у нас 13 лабораторий плюс богатейшая научная библиотека, экспериментальная мастерская, где создаются уникальные гидробиологические приборы, экспедиционный флот, автохозяйство, информационно-компьютерный центр, центр электронной микроскопии, прудовая база, три общежития, гостиница. а также специалисты, обеспечивающие жизнедеятельность многочисленных зданий и коммуникаций. На базе института издаются два специализированных научных журнала. А еще проводятся десятки ежегодных экспедиций и на ближайшую речку, и на другие континенты, конференции на базе института. Но в первую очередь здесь работают удивительные, талантливые люди.

Сразу скажу, что не назову сильную лабораторию или слабую. У нас в любой лаборатории есть прорывные работы. Есть и то, что мы всячески стараемся сохранить. Сейчас, как мы знаем, активно развиваются молекулярная биология и генетика. Это очень здорово. Но если мы загубим традиционные, классические направления, то грош нам цена. Поэтому в каждой лаборатории стараемся сохранить те направления, которые существовали со времен отцов-основателей, развивать их, но при этом идти в ногу со временем. У нас для этого пока есть необходимое соотношение молодых и опытных сотрудников. По возрасту они, может быть, давно должны быть на пенсии, но, слава богу, продолжают работать. Без этой сцепки невозможны сохранение традиций и развитие, невозможны существование научных школ и успешная работа, какие бы гранты ни выделялись для молодых исследователей.

Например, у нас есть лаборатория микробиологии, которая имеет очень богатую историю. Там ведутся по-настоящему новаторские работы, касающиеся сложнейших вопросов, например, перехода к многоклеточности. Это целый пласт эволюционной биологии. Ребята работают на мировом уровне. Но при этом продолжаются исследования по классическим направлениям.

И это справедливо по отношению практически к любой лаборатории — экологической паразитологии, токсикологии и физиологии, популяционной биологии и генетики, экспериментальной экологии, высшей водной растительности, систематики и географии водных растений, экологической биохимии, иммунологии, гидрологии и гидрохимии. О каждой можно много рассказывать. Так, в лаборатории экологии рыб или в лаборатории экологии водных беспозвоночных продолжаются уникальные ряды многолетних наблюдений за структурой рыбного населения, зоопланктона и зообентоса водохранилищ. Одновременно активно развиваются методы эхолокационных съемок, параллельно методами молекулярной биологии изучаются процессы видообразования, ведутся работы с исчезнувшими видами, рассматриваются вопросы эволюции беспозвоночных.

Еще одна лаборатория традиционного направления — лаборатория альгологии. Без первичных продуцентов мы никуда не двинемся, ничего не поймем. Они — основа всего того, благодаря чему крутится жизнь в любом водоеме. И здесь собрались специалисты как в области систематики важнейших групп — диатомовых, зеленых и цианобактерий, так и в области изучения сообществ фитопланктона. Одновременно развиваются и новые подходы, расширяется спектр детально изучаемых таксонов. Большое внимание уделяется «цветению» воды. Мы все знаем, какие проблемы оно создает в любом регионе страны, что ярко проявляется на фоне глобального потепления. И эти проблемы имеют выраженный социальный характер, особенно в тех населенных пунктах, где водоемы используются как источники водоснабжения.

Мы гордимся, что у нас сохранилась школа альгологов, которая способна как весьма грамотно проводить фундаментальные исследования, так и выполнять очень качественные прикладные работы.

Какие, например?

Мы не должны рассматривать прикладные работы как поиск сиюминутных и однозначных ответов на проблемные задачи, как некое технологическое решение, после внедрения которого ситуация сразу и кардинально меняется. Мы имеем дело с живыми системами. Для нас прикладные работы — это выяснение причин возникновения той или иной проблемы, которая складывается в водоеме, выявление возможных путей ее устранения за счет снятия внешней нагрузки со стороны водопользователей или за счет стимуляции внутренних биологических механизмов в самих водоемах. Причиной не обязательно становится явное загрязнение со стороны какого-либо предприятия. Например, Плещеево озеро — волшебное место, национальный парк, занятый охраной ряпушки. Все, казалось бы, замечательно, но одна из задач любого национального парка — привлечение как можно большего количества посетителей. Эти люди приезжают на берег, и, соответственно, появляется дополнительная нагрузка на водоем. А в этом году — большое количество осадков, высокая температура воды, в результате чего мы наблюдаем вспышку роста цианобактерий, что не только привело к внешним изменениям воды, но и ухудшило ее качество, а ее потребляет население города Переславля-Залесского. Региону необходимо последовательно проанализировать ситуацию на площади водосбора озера, принципиально решить этот вопрос. А законодателям и правительству страны стоит задуматься о том, какие выбрать критерии оценки деятельности национальных парков, нужно ли столь активное привлечение посетителей. Привлекать людей для того, чтобы их образовывать, показывать красоту и мудрость организации природы, — это, безусловно, нужно. Но большое количество отдыхающих на берегу озера, в котором обитает реликтовый вид рыбы, — для меня большой вопрос. В этом отношении примером могут стать биосферные заповедники, которые не так давно получили поддержку президента страны. Там центральная усадьба становится образовательным и экскурсионным центром, а вся территория заповедника остается нетронутой.

Заповедники создавались под конкретные задачи. Скажем, Окский заповедник — чтобы сохранить выхухоль. Как бы вы сформулировали, что сохраняете вы?

Важная задача института — выявление, изучение и поиск путей сохранения всего комплекса видов, в том числе и редких. Одна из федеральных программ в рамках Национального проекта «Экология» — оздоровление Волги. В числе ее приоритетов — увеличение разнообразия рыбного населения, возрождение его до тех показателей, какие были до строительства каскада водохранилищ. На мой взгляд, наша задача — постараться объяснить, нужно ли это, не станет ли пустой тратой средств. Оздоровление — это обеспечение жизнедеятельности такой системы, которая не требует искусственного «довоссоздавания». Нужно ли выпускать какое-то количество рыбы, для того чтобы отчитаться: у нас этот вид существует? Думаю, нет. Мы должны подсказать, где и какие виды рыб можно и нужно воспроизводить, какие условия необходимо обеспечить для восстановления их популяции в условиях бесконечного круговорота, который поддерживает оптимальное биологическое разнообразие, структуру и функционирование сообществ гидробионтов и экосистем в целом. Наша задача— вовремя донести свои знания до принимающих решения людей в надежде, что нас услышат.

Сейчас любой проект, любая стройка, которая затрагивает какой-либо водный объект, должны пройти экологическую экспертизу. Мы принимаем активное участие в прикладных работах, где сохраняем что-то конкретное, доказывая, что здесь, например, расположено нерестилище, уничтожение которого может привести к негативным последствиям для всего водоема. Для любого организма важный момент — есть ли роддом, ясли, детский сад, здоровое питание. И мы не можем сохранить вид, уничтожив нерестилища в прибрежной зоне. Таким образом, основная наша деятельность направлена не на сохранение какого-либо одного вида, а на владение всей необходимой информацией о механизмах, способных сохранять весь комплекс населения — от бактерий до рыб, обеспечивающих взаимное существование всех организмов, включая редкие, реликтовые виды.

Вы занимаетесь изучением не только рыбы или водных растений, но и более крупных животных, в частности бобров. Нужно ли их сохранять или, наоборот, их развелось слишком много?

Когда я пришел сюда работать, для меня было не совсем понятно, почему институт, который изучает биологию внутренних вод, остановился на рыбе. Оказалось, что на заре существования института у нас был замечательный ученый-орнитолог и необыкновенный человек — Б.К. Штегман. Именно ему принадлежат первые работы о позвоночных, связанных с водоемами, в частности о птицах. Потом это направление, к сожалению, ушло. Но мы потихоньку начали расширять спектр изучаемых животных, возвращать это направление как раз через бобра. Выбор этого животного был логичным и понятным, так как оно с любой речкой делает примерно то же, что человек сделал с Волгой и другими крупными реками.

То есть перестраивает?

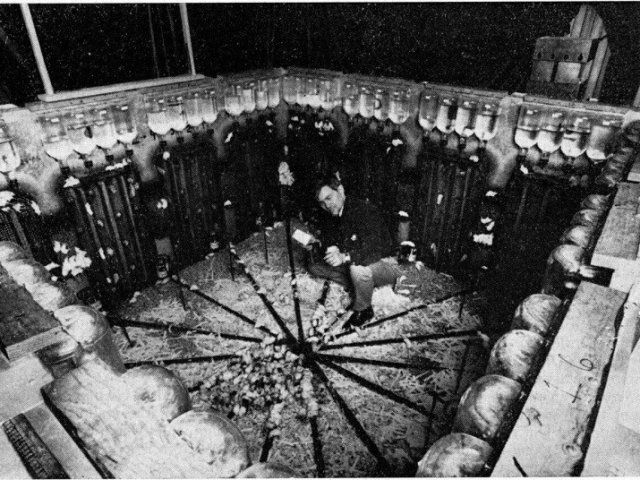

Полностью перестраивает экосистему. Река превращается в каскад водохранилищ. При этом идут процессы обрушения берегов, смена прибрежной растительности, абсолютно меняется гидрологический режим. При этом средняя бобровая семья сильно удобряет свои водохранилища продуктами своей жизнедеятельности, в год поставляя в воду до 500 кг органических веществ. Стало интересно посмотреть, что на фоне этого происходит с сообществами гидробионтов. Мы начинали работать на территории Дарвиновского заповедника — в ближайшем месте, в котором тогда был бобр. В те годы это было редкостью. Никто не мог себе представить, что спустя небольшое количество лет мы будем искать речки, где нет бобра. Ведь сейчас практически любая малая река перегорожена плотинами. Бобр там наводит свой порядок. Он служит примером ключевого вида, жизнедеятельность которого на долгое время меняет и весь окружающий ландшафт, и все сообщества, обитающие в воде. Имеются отрицательные последствия: многие виды беспозвоночных и позвоночных, которые после преобразования Волги сохранялись в малых притоках, теперь начинают исчезать и там. На данный момент динамика расселения бобра приносит все больше проблем дорожникам, сельскому и лесному хозяйству. Но надо лис этим как-то бороться, я не знаю. Как показывает практика, всякая борьба, которую начинает вести человек, редко заканчивается чем- то хорошим.

Значит, вы все-таки за невмешательство в природные процессы?

Природа мудрее нас. Обязательно случится что-то такое, в результате чего бобр не сможет бесконечно долго заселять все подряд. Пока еще есть какие-то ниши, он будет это делать. Но произойдут изменения, которые сократят его численность. Большое значение имеет то, как человек будет вести себя на водосборе. Если будет вырубаться хвойный лес по берегам рек, тогда бобр в любом месте построит себе все, что угодно. А если хвойные леса будут сохраняться или высаживаться на водосборах, все будет более сбалансировано. Всегда были участки бобрового гона и лова. Где был бобровый гон. там никогда никто не охотился, а там, где был бобровый лов. охотиться было можно. Так было до того, как люди уничтожили бобров. Бобр всегда ценился во всем мире, а индейцы вообще считали этих зверьков отдельным народом.

Почему?

За их сложно устроенное общество, трудолюбие. Когда я первый раз попал на речку, мне сразу повезло: я увидел плотину около 180 м длиной. Представляете? Они перекрыли речку — она потекла вправо. Они еще достроили плотину — она и ее обошла. И вот так на протяжении 180 м.

Они это делают сознательно?

Конечно, все это на инстинктах. Строят они потому, что так заложено в их природе: чем большую площадь они затопят, тем им безопаснее ходить за кормом, легче его транспортировать. Однажды я наблюдал в лесу ровные, словно по шаблону нагрызенные чурбачки от целого дерева. Долго не мог понять, что же случилось с деревом, зачем бобры грызли его именно так. А все оказалось очень просто. Дерево после их первого погрыза не упало на землю, а повисло на других деревьях, воткнувшись в землю. Тогда они опять начали его подгрызать, но оно опять не упало. Таким образом, подгрызая каждый раз, они его постепенно аккуратно опустили вниз, в результате чего и получились ровные чурбачки. У них есть свои поселения, семьи, законы, они ведут активное строительство хаток, нор, плотин. Это вызывает восторг и огромное уважение. Поневоле будешь считать их народом и писать о них сказки, как делали индейцы. У них, насколько я знаю, есть целая серия сюжетов про бобров, не говоря уже о книге «Саджо и ее бобры» авторства «произведенного» в индейцы и принявшего имя Серая Сова британца Арчибальда Билэйни, предисловие к русскому переводу которой в свое время написал М.М. Пришвин.

А вдруг это и правда народ?

Вполне возможно. Я-то, честно говоря, так и считаю. У них есть свой язык общения. Это, например, сложнейшее сигнальное поле знаков. В половодье по большой воде они как можно выше ставят свою отметку погрызом на дереве. Они не сгрызают дерево, просто ставят знак, который для чужака заметен издалека. Где-то оставляют запаховые метки. Это тоже искусство. Знатоки бобров, такие как, например, Н.А. Завьялов из Рдейского заповедника, могут по этим меткам многое рассказать о бобре. Николай Александрович нагнется, понюхает и все расскажет — кто, когда прошел, всю его жизнь вам разложит по полочкам. Слушаешь, как увлекательную повесть. Это большой, удивительный мир, нам во многом неведомый. Наверное, каждый человек, который соприкасается с этим миром, начинает относиться к нему совсем по-другому. Да, распространение бобров — это проблема для многих стран. У нас страна большая, и частных земель не так много. А представьте Европу, где частная земля и частные поля, и вдруг появляется бобр, который выходит на поле и начинает есть кукурузу или свеклу? Но уничтожать бобра нельзя. Поэтому существует целая индустрия, которая строит защитные сооружения, оберегающие отдельное дерево или мосты. Делают ловушки, которые позволяют ловить бобров и вывозить подальше, даже в другие страны. Знаю, что Германия увозила своих бобров в Румынию или Чехию. А для того чтобы люди относились к этому с пониманием, надо издавать книги, в том числе детские, чтобы человек с младых ногтей знал, что бобр — наш друг. Вообще люди, которые занимаются этими животными, сами становятся немножко бобрами.

В чем вы немножко бобр? Расскажите, чему они вас научили.

Сложный вопрос. Строить-то я не очень умею...

Можно строить что-то своими руками, а можно строить порядок в институте, которым руководишь, создавать определенную структуру. Это ведь тоже строительство, разве нет?

В этом смысле — пожалуй.

Бобры добры?

На мой взгляд, да. Любое животное, если его не трогать не вовремя, не агрессивное и не злое. А уж бобр — тем более. Я не встречал ни одного человека, который, увидев бобра, не расплылся бы в улыбке, не испытал прилива положительных эмоций.

Вы не едите бобров?

Нет, что вы. Мне предлагали попробовать, но я не могу. Я не питаюсь друзьями.

Что хотелось бы еще построить в институте? О чем мечтаете?

Я мечтаю о том, чтобы к нам приезжала молодежь. Здесь остаются только люди, которые по- настоящему преданы своему делу, а такие всегда есть. Я очень люблю нашу молодежь. Слушаю их выступления на конференциях и понимаю, что они умные профессионалы, у них масса идей, они ничего не боятся. У них хорошее знание языка, огромный опыт международных связей. К 30 годам успевают пообщаться с ведущими учеными мира. Привлекать к нам таких людей — наша первоочередная задача. А вторая мечта — чтобы эта молодежь успела застать тех необыкновенных, редчайших людей, которые сейчас, к сожалению, уже в большом возрасте. Очень важно успеть передать им не только свой опыт, но и особое отношение к науке — не как к средству зарабатывания средств на существование, а как к образу жизни.

Александр Витальевич, человек привык считать себя царем природы. Как думаете, это правильно?

Я всегда говорю, что природа сильнее и мудрее нас. Мы вымрем как вид, а природа будет существовать. Экосистема, которая формируется даже в очистном сооружении, ничуть не менее сложна, чем экосистема какого-нибудь красивого озера. Там свои законы, своя жизнь, которая продолжится и без нас. Да, с точки зрения человека это непрезентабельно, эстетически непривлекательно, неполезно. Но с точки зрения природы в этом нет ничего плохого. Это мы себя мним венцом эволюции, но на самом деле мы лишь хозяева собственных счастий и несчастий. По отношению к природе у нас пока уровень Ветхого Завета — что-то хорошее мы часто делаем из страха. Ведем себя хорошо из страха быть наказанными — лишиться чистой воды, воздуха, еды, крепкого здоровья. Беспокоимся об экологических проблемах только потому, что боимся негативных последствий для собственной жизни. Доживем ли мы когда-нибудь до уровня Нового Завета, когда это станет нашей духовной потребностью, не знаю. Но надеюсь на это.

■

Беседовала Наталия Лескова

Источник изображения: nexusplexus / Фотобанк123RF