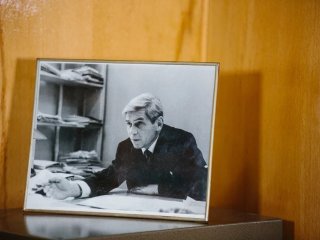

Что такое инженерная энзимология? Как она развивалась в нашей стране? Какие важные открытия сделаны и какие еще предстоит сделать? Почему современный ученый-энзимолог не обходится без помощи искусственного интеллекта? Чем нынешние студенты отличаются от тех, которые были полвека назад? Об этом рассуждает академик Алексей Михайлович Егоров, главный научный сотрудник химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Алексей Михайлович Егоров. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

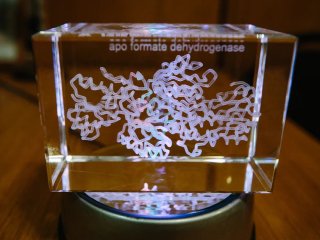

Алексей Михайлович Егоров — биохимик, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В сфере научных интересов — исследование механизма действия и структуры ферментов и иммуноглобулинов, получение новых форм ферментов методами генной инженерии, изучение механизмов развития резистентности бактерий к антибиотикам. Под руководством ученого впервые в мире была создана модель формиатдегидрогеназы, получены новые искусственные химерные белки для аналитических целей, создана научная школа по аналитической биотехнологии. Важнейшим достижением стала разработка научных основ иммуноферментного анализа и создание отечественного производства диагностических тест-систем и приборов.

— Алексей Михайлович, вы уже 65 лет в МГУ. Огромная часть вашей жизни связана с этим замечательным учебным заведением. Почему именно МГУ стал вашим домом?

— Во-первых, я близко живу. А во-вторых, когда мне было десять лет, сестра привела меня в только что отстроенное в 1953 г. общежитие МГУ им. М.В. Ломоносова. Когда я увидел этот дворец, был поражен. Что мы видели после войны? В основном бараки, и вдруг такое… И я для себя принял решение, что буду учиться в университете.

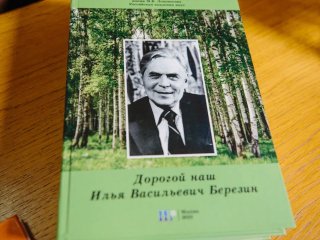

— У вас на столе много книг, и каждая из них что-то для вас значит. В частности, книга «Наш дорогой Илья Васильевич Березин». О чем она?

— Так получилось, что я попал под личное влияние Ильи Васильевича Березина, когда он был научным руководителем лабораторного корпуса А МГУ (И.В. Березин — физикохимик, член-корреспондент АН СССР, декан химического факультета им. М.В. Ломоносова с 1969 по 1981 г. — Примеч. ред.). Он много помогал мне, советовал, поэтому я считаю его своим учителем жизни. Ошибок можно сделать сколько угодно, а вот чтобы потом тебя кто-то взял за руку и вывел из этих ситуаций — таких людей не так много. Илья Васильевич был таким. Это связано с тем, что он воевал, и, наверное, у этих людей особое чувство ответственности. Таких, кстати, много в МГУ, и я недавно говорил Виктору Антоновичу Садовничему, что кроме мемориалов погибшим в войне университетским профессорам надо построить мемориал профессорам, которые пришли в университет после войны. Сейчас они уже умерли, но память о них должна сохраниться. Это люди, которые оказали очень большое влияние на формирование нашего поколения. Среди них был Илья Васильевич.

Он очень любил химический факультет и стал в 1969 г. его деканом. Илья Васильевич был учеником Николая Николаевича Семенова, они занимались изучением механизмов окислительных реакций с участием свободных радикалов. Но потом его отправили на год в Америку, и, вернувшись оттуда, он решил, что принципиально поменяет направление своих исследований. Его интересовали три направления: механизмы образования специфических антител и их взаимодействия с антигенами; изучение ферментов как катализаторов биохимических реакций, а также экономическая организация общества.

— Последнее звучит неожиданно. Почему экономика?

— Ему понравилась американская экономика. Хотелось что-то привнести в советскую систему.

— Но это было нереально.

— Да. Это при условии, что он был членом парткома МГУ и вообще был весьма разумным человеком. Он понял, что в экономике у него ничего не получится. С антителами в то время в СССР было очень плохо, реактивов почти не было. А ферменты были — пепсин, папаин, пищеварительные ферменты. С учетом того, что у Ильи Васильевича с первой группой учеников (Сергеем Варфоломеевым, Карлом Мартинеком, Новеллой Казанской, Натальей Угаровой) был очень хороший научный задел в области физической химии, он решил организовать новую кафедру химической энзимологии для изучения механизмов ферментативного катализа. Коммерчески доступные ферменты были использованы как исходные модели для изучения механизмов биокатализа. Потом научились выделять новые ферменты. Основной задачей первого этапа исследований было решение задачи низкой стабильности ферментов, поэтому мы занялись вопросами: каким образом их можно стабилизировать, каковы механизмы их денатурации? Это было интересно тогда для многих групп во всем мире, поэтому буквально через пять лет, когда мы открыли направление инженерной энзимологии, американские ученые организовали совместную с нами группу по Enzyme Engineering (инженерии ферментов), и мы в те годы сделали очень много работ по изучению механизмов действия ферментов. Я был правой рукой И.В. Березина при организации кафедры и принимал активное участие в формулировке ряда новых научных направлений.

— Почему это называется инженерной энзимологией?

— Потому что к изучению ферментов (энзимов) с самого начала решили подойти с точки зрения химии: каким образом их можно сделать стабильными? А с другой стороны — как их применять на практике?

— Зачем их нужно делать стабильными?

— Чтобы они эффективно работали долгое время, не 15 минут, а сутками, потому что в основе многих биологических процессов лежит участие ферментов: например, при гидролизе целлюлозы или окисления сахаров — так мы получаем вино и т.д.

— Но ведь не только вино? Каковы еще прикладные результаты этой работы?

— Разработаны технологии биокаталитического получения синтетических антибиотиков. Очень много было сделано работ в органическом синтезе, в частности по получению аминокислот. Аминокислоты нужны для самых разных целей — например, чтобы получать белки: лекарства, искусственную кровь и т.д. Коммерческих препаратов аминокислот не было, и надо было разрабатывать системы, которые так же, как в организме, их бы синтезировали. В области органических реакций было много вариантов применения ферментов, поскольку такие реакции проходят в жестких условиях, а фермент работает в водных условиях при нормальных pH и температуре. Это меняло всю технологию производства получения тех или иных веществ, особенно тех, которые лабильны, неустойчивы. Было также много идей по использованию ферментов в энергетике. Например, мы занимались ферментами, с помощью которых можно было получать водород из метанола, а потом этот водород в топливных элементах превращать в электричество. И то, что сейчас у нас бегают электромашины, — отчасти наша заслуга. Мы этим начинали заниматься еще в 1970-е гг.

— Сколько же потребовалось лет, чтобы у нас появились электробусы!

— Да, но сейчас эта техника работает на других принципах. Мы очень много занимались термодинамикой. Вот и книга есть на эту тему — «Термодинамика биологических процессов». Мы вместе с моим учеником Михаилом Рехарским изучали все эти процессы, условия их проведения, в том числе получение водорода.

— Благодаря ковиду все население нашей страны заучило аббревиатуры ИФА и ПЦР. Некоторые даже знают, как они расшифровываются: иммуноферментный анализ и полимеразная цепная реакция. А недавно я узнала, что, оказывается, ИФА придумали и разработали именно вы. Причем случилось это во многом благодаря… хрену. Это действительно так?

— Не совсем так. Экспериментальную работу по созданию методов иммуноферментного анализа мы начали еще в 1972 г. В Институте эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи работал мой друг, который придумал очень чувствительный анализ, базирующийся на том, что брали частицу фага и к ней «пришивали» гаптен, например инсулин. И если в систему ввести антитела против инсулина, то образуется большой комплекс и фаг не может попасть в клетку. А если антител нет, то фаг попадает в клетку и там размножается. И таким образом можно проводить анализ соединения с очень высокой чувствительностью. Я рассказал это Илье Васильевичу. Он сказал: «Размножение фага — это же биокатализ. А мы вместо фага возьмем фермент, пероксидазу». Это очень стабильный фермент, чем-то напоминает гемоглобин, там внутри железо. И мы решили посмотреть, нельзя ли получить такую же чувствительность аналитической системы с помощью фермента, как у методов иммуноанализа с использованием изотопов йода. Этот разговор был на ходу, мы вернулись в кабинет, быстро посчитали, какая там будет чувствительность анализа, и пришли к выводу, что это хорошая идея. Для получения пероксидазы нам не нужно было искать хрен — препараты, полученные из хрена и очищенные, можно было купить.

— А я-то представила, как вы ходите по огородам и собираете это пахучее растение…

— Нет, это не понадобилось. Имея препараты пероксидазы хрена, мы начали изучать ее структуру. Ведь для создания метода нам надо было сначала придумать, как соединять белковую молекулу пероксидазы в качестве метки с антителами или какими-то другими белками. Это было нами придумано и разработано. Затем самым главным была разработка технологии проведения анализа, которая позволит автоматизировать диагностику. Метод применяется в специальных плашках из полимерного материала, имеющих 96 лунок, что позволяет одновременно тестировать 96 образцов. Это было важно для практического использования.

Алексей Михайлович Егоров. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

Надо сказать, существенным толчком для развития ИФА в нашей стране послужила Олимпиада-80, для которой были созданы допинговый центр и центр инфекционного контроля. Тестирование в них проводилось с использованием методов иммуноферментного анализа, разработанных как в нашей стране, так и за рубежом.

— Но ведь не все задачи лабораторной диагностики можно было решить с использованием ИФА и пероксидазы хрена?

— Не все. Для определения некоторых биологически важных соединений, например кардиомаркеров, нужно было добиться очень высокой чувствительности. В это время мы дружили со шведами из Лундского университета и компании LKB, которые придумали новый метод определения АТФ с помощью люциферазы светляков для контроля кардиозаболеваний.

— А светлячков-то вы настоящих добывали, не покупали готовых?

— Это было интереснее, чем с хреном. Летом надо было ехать в экспедицию на Кавказ, в Пицунду, к сталинской даче. Хорошее место. Мы собирали команду примерно в 100 человек, у нас было два автобуса. Вечером выезжали на виноградные плантации и там сачками ловили светлячков.

— А почему надо было ехать на виноградные плантации?

— Просто по вечерам там было много светлячков. Самка там сидит на листьях, а самцы летают. И самки своим светом заманивают к себе светляков-самцов. Дело в том, что светляки летят всего два часа и надо успеть их поймать. А нам надо было за экспедицию наловить примерно 100 тыс. светляков, чтобы выделить достаточное количество люциферазы. Поскольку в теле светляка только два сегмента хвостика содержат этот фермент, нам нужно было выделить только эти два сегмента, высушить и затем в Москве выделить из них люциферазу.

— Вы не нанесли урон экосистеме светлячков?

— Нет. Они размножаются очень весело и быстро.

— Какой же был результат этой работы?

— Очень хороший. Мы стали разрабатывать вместе со шведами метод иммуноанализа, используя молекулы АТФ как маркер, а молекулы люциферазы — для их детекции. На основании этой идеи мы разработали высокочувствительный метод гомогенного биолюминесцентного иммуноанализа инсулина в крови человека. Чувствительность метода была на три порядка выше по сравнению с ИФА. Другим преимуществом метода была экспрессность: для определения инсулина требовалось несколько минут в отличие от нескольких часов, необходимых для проведения ИФА. Впоследствии интерес к люциферазе стал более широким. Лаборатории молекулярной биологии стали клонировать этот фермент, выделять, модифицировать разным образом и очень широко использовать как маркер для контроля разных процессов в клетках. Если в клетке произошел процесс синтеза люциферазы, она начинает светиться. Если вы добавили в клетку какое-то вещество, которое влияет на синтез белка, то он останавливается. Это очень распространенный сегодня метод молекулярной биологии.

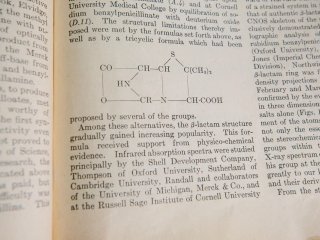

— У вас на столе лежит книга 1949 г., посвященная пенициллину. Вы много лет занимались антибиотиками, были директором Научного центра антибиотиков. Расскажите, что в этом направлении удалось сделать?

— Дело в том, что в 1947 г. И.В. Сталин подписал Постановление Совета Министров СССР «Об обеспечении оборудованием пенициллиновых заводов Министерства медицинской промышленности». Был очень быстро создан Всесоюзный научно-исследовательский институт пенициллина, который разрабатывал технологии синтеза антибиотиков. Это привело к тому, что СССР занимал второе место в мире после США по объему производства антибиотиков. Это имело большое значение не только для отечественного здравоохранения, но и для всего мира, потому что многие инфекционные болезни развивающихся стран лечили нашими антибиотиками. У нас были гигантские заводы. Когда умер последний директор Государственного научного центра антибиотиков (ГНЦА) академик С.М. Навашин, мне предложили его возглавить. Это были 1990-е гг., уже был Брынцалов (В.А. Брынцалов — российский предприниматель, владелец фармацевтической компании «Брынцалов-А». — Примеч. ред.), и у него был план забрать центр «под себя». Мне удалось отстоять и центр, и завод при нем, создать условия и найти деньги, с чем помогли Министерство экономики, Министерство медицинской промышленности, ГКНТ, и мы восстановили Центр антибиотиков и работу многих других заводов, выпускавших антибиотики. В структуре центра находилась кафедра антибиотиков, принадлежавшая Академии постдипломного образования. Я был назначен заведующим кафедрой, впоследствии кафедра получила имя З.В. Ермольевой.

К сожалению, потом произошла приватизация центра и заводов, руководить ими стало частно-государственное партнерство, что привело к тому, что мы фактически полностью потеряли отечественную промышленность антибиотиков.

— Сейчас ее нет?

— Сейчас мы покупаем за рубежом субстанции и делаем из них готовые лекарственные формы препаратов для аптек. Но собственные субстанции мы не делаем, и это катастрофа. Антибиотики — один из основных компонентов биобезопасности страны, и утрата отечественного производства грозит потерей нашей самостоятельности.

С другой стороны, чем больше мы используем антибиотиков, тем больше к ним у бактерий-возбудителей вырабатывается устойчивость. Нужно разрабатывать вещества, которые защищали бы антибиотики от их разрушения в клетках бактерий. Для этого нужно иметь возможность изучать все механизмы резистентности, чем мы сейчас и занимаемся. Нам надо синтезировать молекулы, которые бы ингибировали бактериальные ферменты, разрушающие структуру антибиотиков. Таким образом можно вернуть жизнь первым поколениям антибиотиков, которые были активны против многих инфекций. Синтез новых антибиотиков очень ограничен во всем мире.

— А каким путем нужно идти, чтобы вернуть им жизнь?

— Вот препарат «Амоксиклав» — это амоксициллин, то есть пенициллин плюс ингибитор — клавулановая кислота. Если вы делаете такую смесь, то пенициллин сохраняет свою активность. Пенициллин — уникальный антибиотик в смысле того, что его мишеней в организме человека нет, поэтому можно его использовать в достаточно больших концентрациях. Бактериальные ферменты пенициллин-связывающие белки участвуют в синтезе клеточной стенки бактерии, и пенициллин их полностью ингибирует. В результате бактериальная клетка не может развиваться и погибает. Пенициллин начал широко использоваться во время Второй мировой войны. Потом к нему стала расти резистентность, так как его стали использовать в очень больших количествах.

Алексей Михайлович Егоров. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия

Устойчивость к пенициллину связана с наличием у бактерий других ферментов — бета-лактамаз, которые разрушают структуру пенициллина. Если говорить о науке, пенициллин — это бета-лактамный антибиотик, у него в структуре есть бета-лактамное кольцо. Сейчас группа бета-лактамных антибиотиков включает довольно широкий набор молекул, они составляют около 60% всех антибиотиков, которые производятся в мире. Ферменты, которые разрушают это бета-лактамное кольцо антибиотиков, называются бета-лактамазами. Если эти бета-лактамазы ингибировать, то пенициллин сохраняет свою активность. Еще в 1980-х гг. были обнаружены ингибиторы бета-лактамаз. Например, клавулановая кислота — это тоже природная молекула, которая защищает пенициллин за счет того, что ингибирует бета-лактамазу.

— Значит, вы ищете новые ингибиторы?

— Да. Мы занимаемся поиском новых ингибиторов бета-лактамаз. Эти ферменты активно мутируют, меняют свои свойства. Появились бета-лактамазы, у которых в активном центре расположены два иона цинка, и эти ферменты разрушают любые бета-лактамные антибиотики.

— А что значит «появились»? Откуда они взялись?

— Происходят мутации в генах бактерий. Бактерии существуют 3 млрд лет — существенно дольше, чем мы, люди. И за счет этого бактерии многому научились — одни синтезируют антибиотики, чтобы бороться с другими бактериями, а другие синтезируют бета-лактамазы, чтобы клетки защищать от антибиотиков. Эта межвидовая борьба всегда была в мире микроорганизмов, но когда мы стали широко использовать антибиотики как лекарства, процесс развития защитных реакций микроорганизмов резко усилился. Одна из важнейших проблем современной молекулярной биологии: каким образом эти мутации под влиянием разных факторов, в том числе самих антибиотиков, приводят к изменению свойств бета-лактамаз? В последние 20 лет число новых антибиотиков практически не увеличилось, поэтому создание способов защиты их активности очень актуально. Во всем мире сейчас идут крайне интенсивные исследования в этой области, потому что это позволяет сохранить предыдущие антибиотики для их клинического использования.

— Многие ученые вашего возраста негативно отзываются об искусственном интеллекте, считая, что надо уповать не на него, а на свой естественный. Вы, как я понимаю, поборник ИИ и считаете, что он может сослужить хорошую службу ученым. Так ли это?

— У И.В. Березина была очень хорошая фраза: «Нет открытий, есть непрочитанная литература». Те люди, которые отрицательно отзываются об эффективности ИИ, на самом деле просто мало читают. Когда Илья Васильевич вернулся из Америки, первое, что он организовал в корпусе А, — большой отдел информации. Мы дружили с Институтом научной информации. Три раза в неделю нам привозили из института журналы по молекулярной биологии, которые мы читали. Могли заказывать копии — тогда были громадные аппараты для ксерокопирования — и таким образом получать информацию о современном состоянии науки. Что касается сегодняшнего момента, то уже есть определенное количество новых препаратов, которые синтезированы с помощью именно ИИ. Задача ИИ заключается в том, чтобы искать принципиально новые молекулы.

— ИИ это делает эффективнее и быстрее, чем человек?

— Не в том дело, что быстрее. Человек просто в принципе этого не может: для того чтобы сделать эту работу, вы должны провести анализ сотен миллионов молекул, а для этого нужно иметь громадные базы данных, компьютеры, которые все это переработают, и более того — доступ к этим данным. Очень много сведений из этих баз данных находится в других странах, и нам могут скоро перекрыть этот канал. И что тогда делать?

А с другой стороны, мы должны знать свойства мишеней. Свойства ферментов, против которых мы разрабатываем ингибиторы. Я думаю, что процентов 60 всех лекарств, которые мы пьем, — это ингибиторы ферментов. Это очень важное направление, которое сейчас в фармацевтике активно развивается.

— Перед вами книга Дмитрия Кудлая, вице-президента по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум», которая называется «Искусственный интеллект в фармразработке». Она как раз об этом?

— Да. Мы должны находить новые молекулы, которые будут взаимодействовать с соответствующим ферментом, поэтому мы все время должны следить за большим множеством молекул. Это требует огромных вычислительных центров. В МГУ стоят гигантские суперкомпьютеры, которые это позволяют. Сейчас у нас организован большой центр по ИИ, и наша актуальная задача — наладить сотрудничество между математиками, разрабатывающими новые методы ИИ, и лабораториями, которые занимаются практическими вещами, для решения конкретных задач. Фармацевтика — это одно из самых перспективных направлений развития ИИ. И все ведущие фармфирмы в мире сейчас очень активно над этим работают.

— Что вы можете сказать о нынешних студентах? Они другие, чем были тогда, когда вы сами были студентом?

— Я был студентом биологического факультета, единственной в университете кафедры биофизики. Конечно, сейчас выросло другое поколение. Оно выросло в другое время, в других условиях — семейных, бытовых, социальных. Наверное, они другие, но среди них есть очень способные и талантливые ребята. Весь вопрос сейчас заключается в том, что материальные интересы молодежи сейчас очень высоки. Я бы сказал, они превалируют. В наше время главным для человека было получить знания. Мы очень много учились. Сейчас такого рвения нет.

— А что у них лучше, чем у вас?

— Может быть, они сейчас больше ориентированы на практическое применение своих знаний. Между прочим, я, будучи профессором и прочее, организовал внутри университета компанию «Иммунотех», которая делает иммуноферментные наборы на различные гормоны и продает их.

— Вы у молодежи научились такой предприимчивости или сам по себе такой?

— Скорее это я их научил.

— У вас работает молодежь?

— Не очень много, к сожалению. Но молодежь у нас проходит практику. Студенты приходят к нам и обучаются именно процессу производства диагностических наборов. Этим «Иммунотех» очень полезен. А еще он зарабатывает деньги и этим помогает кафедре.

— Какая у вас научная мечта?

— Придумать новые антибиотики, новые ингибиторы. Это моя последняя задача.

— Почему последняя? Наверняка появятся еще и еще.

— Помните, как Маяковский писал: «Лет до ста расти нам без старости»? На самом деле мы все понимаем, что наши возможности в этом смысле ограничены. Я живу за городом, и мне очень нравится там жить. У меня сейчас плохо с суставами, поэтому я гуляю медленно, наблюдаю за растениями. И меня удивляет разнообразие растительного мира вокруг нас.

— Может быть, там растут потенциальные ингибиторы?

— Может быть. Но на глазок их не увидишь. Их надо экстрагировать, изучать. Вот молодежь этим как раз занимается. Но должен сказать, что наша кафедра очень широкая по своим интересам. Мы продолжаем заниматься разработкой новых вариантов биоспецифического анализа с использованием антител и ДНК, методами иммунохроматографического анализа, созданием высокочувствительных биосенсоров, применением нанотехнологий в диагностике и для создания систем таргетной доставки лекарств. На кафедре начали заниматься проблемами мозга — каким образом ферменты и те процессы, которые происходят в мозге, связаны с нашим мышлением. Нас также очень интересует все то, что связано с энергетикой, с использованием солнечной энергии с помощью фотосинтеза. В экологии сейчас тоже очень интересные проблемы, связанные с защитой окружающей среды от всяких бед. Так что задач у нас море. Не на одно поколение ученых хватит.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ