IX Всероссийская конференция «Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях – 2025» проходила в Институте прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН с 25 по 29 августа.

Организаторами конференции выступили Межрегиональная ассоциация когнитивных исследований, Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Всемирный конгресс «Теория систем, алгебраическая биология, искусственный интеллект: Математические основы и приложения», Национальный исследовательский университет «ВШЭ» – Нижний Новгород, а также Сургутский государственный университет ХМАО-Югры.

В состав программного комитета конференции вошли известные ученые, специалисты мирового уровня: Ю.И. Александров (Институт психологии РАН, Москва); К.В. Анохин (Институт перспективных исследований мозга МГУ, Москва); М.В. Киреев (Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург); В.Л. Ушаков (НИЦ «Курчатовский институт», Москва); Т.В. Черниговская (Институт когнитивных исследований СПбГУ, Санкт-Петербург); С.А. Шумский (ФИАН, Москва). Председатель – С.Б. Парин (президент Межрегиональной ассоциации когнитивных исследований, ННГУ, Нижний Новгород).

Доклады IX конференции посвящались моделированию когнитивных процессов и междисциплинарным исследованиям когнитивных функций мозга и когнитивных процессов. Основное внимание традиционно уделялось сохранению и передаче знаний в виде функциональных моделей и баз данных, динамическому процессу обработки информации, механизмам формирования сложных форм поведения, использованию симуляторов для регистрации параметров, определяющих функциональное состояние живых систем, предсказаниям вариаций их поведения и динамики реагирования в различных ситуациях. Всего было представлено 55 докладов, 23 из которых были пленарные и 32 секционные. В конце рабочего дня проходили круглые столы по обмену мнениями.

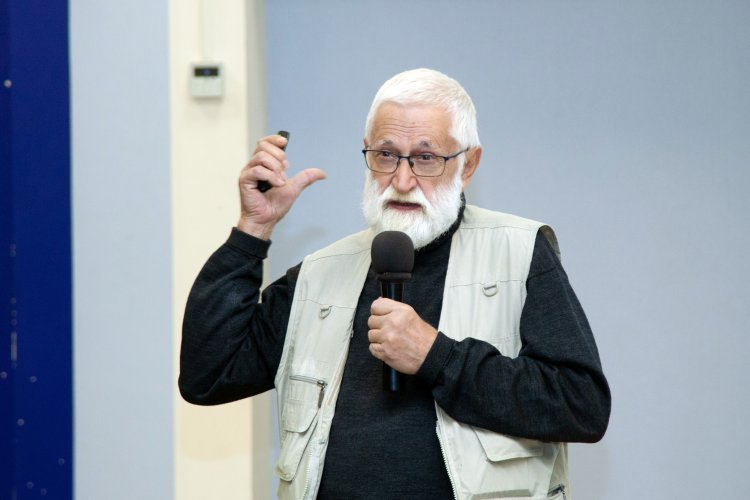

Сергей Борисович Парин, доктор биологических наук, профессор ННГУ им. Н.И. Лобачевского, председатель программного комитета, президент Междисциплинарной ассоциации когнитивных исследований (МАКИ):

«Нижегородская конференция по когнитивным исследованиям родилась в Институте прикладной физики исключительно из желания отойти от узких рамок одной своей области науки и посмотреть, что происходит в других областях. Потому что когнитивная наука является классической междисциплинарной наукой: физикой сложных систем. Идею собрать под одной крышей физиков, математиков, биологов, врачей, психологов, лингвистов и даже зоологов, т.е. всех тех, кто может поделиться своими наработками в изучении живых организмов, поддержало руководство института и МАКИ. Цель у нас была одна – в наиболее комфортных условиях небольшой конференции дать людям возможность услышать друг друга, чтобы выработать общий язык к пониманию тех или иных интеллектуальных проблем в изучении живых организмов, расширить научный кругозор.

В составлении программы конференции мы придерживаемся трех основных направлений: математическое моделирование когнитивных процессов, методы и технологии измерения и оценки когнитивных процессов и общие мировоззренческие подходы к изучению этих процессов. Стараемся приглашать докладчиков, умеющих вызвать интерес к своему предмету, потому что основной задачей всегда остается формирование умения слушать и пытаться понять друг друга. Не скрою: круглые столы, которыми заканчивается каждый рабочий день, проходят часто бурно, потому что идут споры, отстаиваются позиции и выдвигаются порой спорные гипотезы.

Наука не стоит на месте. Она ставит перед нами новые задачи, например, такие как искусственный интеллект. Мы должны на это реагировать, потому что сегодня то, что выдается за “искусственный интеллект”, пока представляет собой юного шизофреника, причем очень тяжелого шизофреника, который очень агрессивен, непрерывно врет, обладает совершенно сумасшедшими фантазиями и не стесняется их. И беда в том, что этими “фантазиями” научилась пользоваться учащаяся молодежь, а с этим тоже надо что-то делать. Так что конференции есть куда расти!»

Ирина Владимировна Нуйдель, ученый секретарь конференции, кандидат физико-математических наук, ст. научный сотрудник ИПФ РАН о работе конференции:

«География конференции обширна. Помимо исследователей из Нижегородского госуниверситета и Института прикладной физики РАН, в конференции приняли участие ученые из Института психологии РАН, НИЦ «Курчатовский институт», Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва), Сибирского федерального университета (Красноярск), Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного политехнического университета имени Петра Великого, Института биофизики клетки РАН (Пущино), Российского государственного университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) и других организаций.

Особое место на конференции занимают пленарные доклады. Среди пленарных докладчиков на девятой конференции выступили такие известные ученые, как С.Б. Парин (ННГУ, Нижний Новгород), представивший лица нижегородской нейронауки, Д.М. Ольшанский (Институт проблем экологии и эволюции РАН), Е.И. Николаева (Российский государственный университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург), А.С. Ратушняк (ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск), В.А. Громов (ВШЭ, Москва).

Молодой доктор наук Е.Ю. Ситникова (Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва) сама выступила с пленарной лекцией и «привезла» своих аспирантов с докладами в секции «Междисциплинарные исследования когнитивных функций мозга учеников». В этой же секции блестяще выступили ученики зав. кафедрой психофизиологии ННГУ С.А. Полевой.

В секции «Моделирование когнитивных процессов» прозвучала пленарная лекция О.Д. Чернавской (ФИ РАН, Москва) и Н.Ш. Александровой о понимании и моделировании полушарной асимметрии в живых и искусственных когнитивных системах.

Л.А. Станкевич (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого) и его ученики (Центральный НИИ робототехники и технической кибернетики, Санкт-Петербург) рассказали о реализациях когнитивных моделей восприятия на нейронных сетях в виде устройств и распознающих систем.

В.Г. Яхно (председатель оргкомитета конференции, ИПФ РАН, Нижний Новгород) и его ученики в докладах приводили для описания живых систем некоторые упрощенные смысловые модели, на примерах показывая их способность объяснения конкретных режимов переключения в поведении живых систем.

С очень интересной ретроспективной лекцией об отечественной школе электроэкологии выступил В.М. Ольшанский (Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва).

Какую роль в когнитивной деятельности играет способность рисовать, рассказала Н.Ш. Александрова (Санкт-Петербург), а ученые ННГУ предложили модель конкуренции языков в двуязычном в сообществе. Это был прекрасный пример междисциплинарного взаимодействия!

Обмену мнений о современном положении дел в когнитивной науке были посвящены три круглых стола: «Базовые принципы моделирования когнитивных систем», «Проблемы управления в живых системах», «Живые системы и виртуальная реальность».

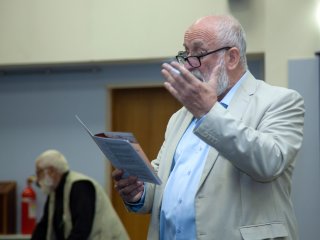

Владимир Менделевич Ольшанский, доктор физико-математических наук, заместитель руководителя лаборатории поведения низших позвоночных Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН о конференции:

«Программа конференции оказалась насыщенной и полностью заполненной, много нового, что особенно вызывало большой отклик аудитории. Могу отметить весьма симпатичные доклады о гаджетах и влиянии компьютерных игр на когнитивные способности детей, о нейроморфной кибернетике, о “неправильных” рисунках детей, пациентов с повреждениями мозга и нейросетей и многие другие. Удручает только, что интересным темам заметно больше внимания уделяется в Китае и на Западе, а у нас это, как правило, гораздо скромнее, в рамках одной-двух лабораторий. Причин, конечно, тому много и, наверное, одна из них – слишком сильная ориентация на наукометрические показатели, но это отдельная тема.

Что мне особенно нравится в этой конференции, так это то, что здесь “не сюсюкают”. Поясню, что именно я имею в виду. Каждый докладчик понимает, что в зале присутствуют люди из самых разных областей науки, но при этом большинство выступающих излагало свой материал на том научном языке, в той терминологии, на которых он разговаривает со своими коллегами. Например, люди, занимающиеся математикой, не стесняются предъявлять формулы, медики или психологи – какую-либо свою специфическую терминологию и т.п. И, если слушатель заинтересовался изложенной проблемой, но не понимает каких-то базовых терминов, то он не стесняется потом попросить разъяснения. И чаще всего при таком междисциплинарном контакте удается найти общий язык. А неожиданный вопрос помогает и другим участникам конференции лучше понять услышанное. Вообще, атмосфера конференции больше похожа на школьную переменку, где в непринужденной обстановке идет интенсивный обмен новой информацией, легко завязываются научные и дружеские связи и главная заслуга в этом оргкомитета. Конференция длится четыре дня, но никаких сбоев, никаких накладок. Здесь каждый, даже кто приехал впервые, ощущает себя долгожданным гостем. И надо сказать, что такие конференции, как нижегородская, сохраняют “семенной фонд” науки».

Источник информации и фото: пресс-служба ИПФ РАН