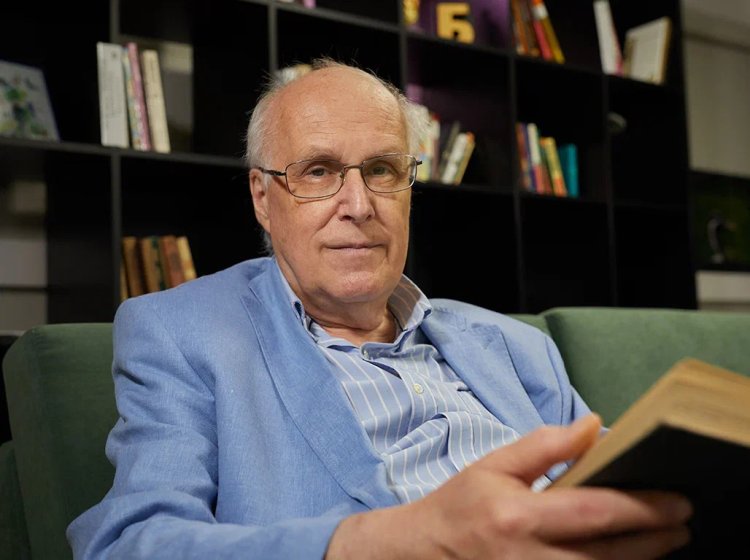

Как создаются формулы будущих лекарственных соединений? Какие из них становятся лекарствами, а какие нет? Почему для этого важно химическое мышление? Кто работает в таких лабораториях? Какие болезни остаются социально значимыми и почему их не удается победить? Об этом рассказывает академик Сергей Николаевич Кочетков, заведующий лабораторией молекулярных основ действия физиологически активных соединений Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.

Сергей Николаевич Кочетков. Фото Елены Либрик / Научная Россия

Сергей Николаевич Кочетков — доктор химических наук, профессор, специалист в области физико-химической и молекулярной биологии, биохимии, энзимологии. Исследует процессы, лежащие в основе социально значимых вирусных инфекций, в том числе вызываемых вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатитом С, герпесом и гриппом. Под руководством ученого выполняется клонирование и получение ключевых рекомбинантных белков этих патогенов, исследуются их физико-химические свойства, механизмы действия, а также взаимодействия с компонентами клеток-мишеней. Новый принцип создания препаратов, когда мишенью действия служит не вирус, а компоненты клетки, принимающие участие в вирусном жизненном цикле, позволит в перспективе избежать возникновения резистентных форм вируса.

— Вначале хотелось бы вспомнить вашего отца, замечательного советского ученого академика Николая Константиновича Кочеткова. Чему вы у него научились?

— Скорее надо говорить, чему я не научился. У него был гораздо более суровый и строгий характер. Он прошел войну, да и до войны, в 1920–1930-е гг., жизнь была нелегкая. Я воспитывался в относительно тепличных условиях. Но считаю, что научился преданности тому делу, которому посвятил свою жизнь. Хотя в этом смысле он был более жесткий, вплоть до фанатизма.

— То, что вы видели перед собой такой пример фанатично преданного науке ученого, хорошо или плохо?

— Хорошо, конечно.

— У него оставалось время на семью, на сына?

— Оставалось, у нас было замечательное общение. У нас вообще был дом, где всегда было много народу, разные друзья-приятели. В основном химики, хотя не все, были еще математики, физики. Разговоры за столом тоже были, как положено, на научные темы. Я с детства это воспринимал и, естественно, тоже стал заниматься наукой, деваться было некуда.

— Вы пошли по стопам отца на химический факультет МГУ, но сейчас вы не совсем химик. Как бы вы назвали область науки, которой вы сегодня занимаетесь?

— Биохимия. Я хоть и окончил химфак, но со второго курса работал в этом институте, воспитание мое было в значительной степени и биологическое тоже.

— Как называется лаборатория, которой вы сейчас руководите?

— Лаборатория молекулярных основ действия физиологически активных соединений. Проще говоря, мы делаем химические, как правило, низкомолекулярные соединения и смотрим в разных биологических системах, на что они влияют — подавляют или, наоборот, активируют те или иные процессы в живой клетке. Это могут быть антивирусные, антибактериальные, антираковые соединения. Изучаем приложения этих оригинальных химических соединений к различным патологиям.

— Иначе говоря, вы разрабатываете некие прообразы будущих лекарств?

— Да. Например, в лаборатории были созданы два оригинальных препарата, направленных на борьбу с ВИЧ. Один был сделан очень давно, второй сейчас проходит окончательные испытания. Старый препарат до сих пор продается в аптеках. Конечно, жизнь ушла вперед, но он эффективен, хотя и не лишен недостатков.

— Каких?

— Любые препараты, направленные на ВИЧ, дают побочные эффекты, тяжело переносятся больными. Поэтому стараются сделать так, чтобы эти вещества употреблять как можно реже. Препарат, который был у нас сделан, требует ежедневного применения, и это плохо. Современные препараты иногда применяются даже раз в месяц, потому что побочные эффекты тяжелые — тошнота, рвота. В то же время без них — никак. Это пожизненно. Вылечить СПИД нельзя.

— Как вы думаете, эта ситуация может измениться?

— Думаю, да. Даже сейчас уже можно достигнуть фактического выздоровления, но это так дорого, что никогда не станет массовым.

— Вы имеете в виду генетические манипуляции?

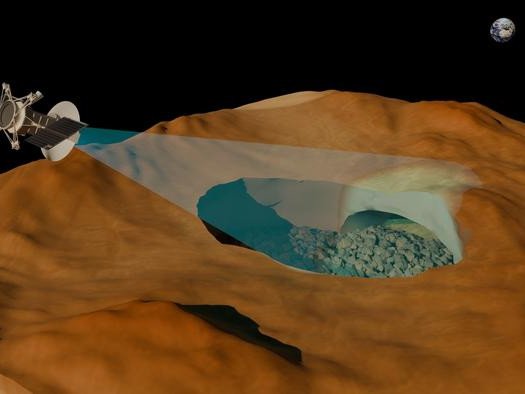

— Да. Есть конкретные примеры, когда ликвидация одного из белков-рецепторов ВИЧ приводит к тому, что вирус перестает взаимодействовать с клеткой-мишенью, становится неспособным к инфекции. Но это для практической медицины пока не подходит.

— Сейчас создаются различные генно-инженерные препараты. Может ли появиться такой в случае ВИЧ?

— Те препараты, которые создаются, обычно направлены на определенный конкретный ген, и они действуют, меняя ситуацию. А для того чтобы создать хороший анти-ВИЧ-препарат, надо удалить провирус — копию вируса, интегрированную в геном клетки-мишени. В инфицированной клетке таких копий несколько, причем статистически там нет каких-то предпочитаемых ДНК-последовательностей, в которые они вставляются. Удаление таких копий пока не представляется возможным. В основном это пока делается на моделях, на клетках. Есть другой путь — сделать так, чтобы человек не заболевал. Это то, о чем я говорил выше. Но для этого надо, вообще говоря, переделать всех людей, начиная с младенцев. Надо удалять определенный ген, на который идет первоначальная атака. Но это тоже пока нереально.

— Это же может относиться к целому ряду заболеваний, и тогда это будет совсем другой человек с другим геномом.

— Понимаете, хотя некоторые виды рака вызываются определенными вирусами, но в большинстве случаев возникновение рака связано со сбоями собственного организма — например, мутациями, нарушением стабильности генома и др. А ВИЧ — это все-таки инфекция, когда человек заражается. И это принципиальная разница.

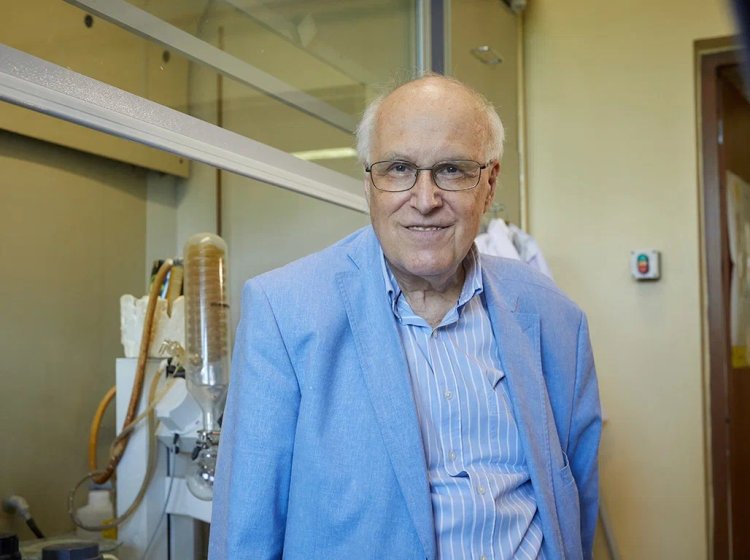

Сергей Николаевич Кочетков. Фото Елены Либрик / Научная Россия

— Какие еще препараты вы испытываете?

— Сейчас мы пытаемся делать антитуберкулезные препараты. Это связано с тем, что существует проблема резистентности к антибиотикам. Появление антибиотиков примерно 80 лет назад революционизировало борьбу с бактериальными инфекциями и спасло, можно сказать без преувеличения, сотни миллионов, если не миллиарды жизней. Однако чрезмерное применение антибиотиков приводит к появлению мутаций в геноме инфицирующей бактерии, делая ее невосприимчивой (резистентной) к действию антибиотика. Поэтому получение новых антибиотиков — природных или синтетических — приоритетнейшая задача. Конечно, и к новым препаратам будет вырабатываться резистентность, но в течение достаточно длительного времени эти препараты будут оставаться эффективными. Компоненты нуклеиновых кислот, нуклеозиды и их производные очень часто использовались в качестве противораковых и противовирусных средств, в частности многие препараты против ВИЧ тоже были созданы на основе нуклеозидов. А мы обнаружили, что такого рода соединения эффективны и в отношении бактериальной инфекции, особенно против туберкулеза. Тут до лекарства довольно далеко, но на клеточных линиях (в том числе на штаммах M. tuberculosis, резистентных к большей части применяемых антибиотиков) эти соединения достаточно эффективны. Антибактериальная активность нуклеозидов — достаточно новое слово в медицинской химии, и мы стараемся развить эту тематику.

— Туберкулез сегодня остается актуальным?

— Туберкулезом поражено от 1/3 до 2/3 населения в мире. Его латентная форма в обычных условиях не диагностируется, но в определенных условиях может проявиться. И как раз резистентные формы туберкулеза в последнее время возникают очень часто. Туберкулез же имеет свою тысячелетнюю историю. В России он был распространен чрезвычайно широко, практически не было семей, где бы он не «отметился». У меня бабушка умерла от туберкулеза.

— А у меня прабабушка.

— Вот видите. Потом с этим очень удачно справились антибиотиками, болезнь пошла на убыль. А сейчас мы занимаем, к сожалению, одно из первых мест в мире по наличию резистентных штаммов. Они тоже лечатся, но средства, действующие на первичную резистентность туберкулеза, на порядок менее эффективны, чем те, которые действуют на туберкулез дикого типа. А наш препарат действует на резистентную форму. Может быть, что-то получится. Сейчас препарат — на стадии испытания на клетках, на инфекционных культурах, немного на крысах. Мы надеемся на успех.

— Когда же удастся дойти до клинических испытаний?

— Это зависит от денег. Для испытания противоинфекционных препаратов нужны очень большие деньги. И в то же время далеко не все понимают, как это важно: до сих пор очень многие считают, что с инфекционными заболеваниями справились. Действительно, в значительной степени это так. Другое дело рак — он на поверхности. Хотя считается, что к 2050 г. смертность от резистентных форм инфекций будет на первом месте. Обгонит сердечно-сосудистые заболевания и онкологию. Сейчас ВОЗ выделила 12 микроорганизмов, которые не берутся ничем. Поэтому наша основная задача — борьба с инфекциями, а также с раком.

— Каким образом вы получаете свои соединения?

— Химический синтез.

— Это математическое моделирование или метод проб и ошибок?

— Математическое моделирование имеет место, но метод проб и ошибок — самый главный. Недостаточно обычного математического моделирования. Оно может очертить некий круг, но чтобы конкретно показать, что сюда надо ввести метильную группу, а сюда — карбоксильную группу, нужен человек, специалист. Сейчас эти методы развиваются, есть удачные примеры, когда на основании только компьютерных наработок были созданы препараты. Но не всегда это годится. Самое главное — моделирование можно применять очень хорошо, если вы точно знаете мишень, по которой этот препарат должен бить. А мы не всегда знаем. Сейчас мы пытаемся это выяснить, но первоначально не знаем. Мы знаем, что нашими соединениями можно обработать клетки Mycobacterium tuberculosis — и они перестают расти. Но мы не знаем механизма действия препарата и не знаем мишени — конкретного клеточного компонента, например фермента, с которым препарат связывается. А без этого моделирование работать не будет, потому что непонятно, подо что моделировать. Конечно, у нас есть разные предположения по этому поводу и мы работаем в этом направлении.

— Применяете ли вы в своей работе искусственный интеллект, чтобы быстрее выработать нужную формулу?

— Пока нет. ИИ — это замечательная вещь, сейчас все его нахваливают, но все равно это требует проверки. Если вы сами занимаетесь синтезом, вы не будете синтезировать миллион соединений. Это очевидно. Здесь помогают современные методы, знание литературы. Конечно, сейчас это все идет через компьютер, через базы данных, и это дает экономию времени. Вы очерчиваете круг, где можно искать. Знаю ученых, которые долго что-то моделируют, но из того, что они предсказывали, ничего не работало. Я не говорю, что ИИ надо отвергать, но его надо использовать с умом.

— Какие планы у вашей лаборатории?

— Выжить.

— Но что бы вы хотели сделать в научном плане?

— Хотелось бы довести противотуберкулезный препарат до потенциального лекарства.

— Какая у вас научная мечта?

— Мне бы хотелось, чтобы наша наука вернулась к состоянию хотя бы пятилетней давности. То, что сейчас происходит, науку убьет — я говорю про изоляцию. Нужны международные связи. Никто не спорит, что нужно импортозамещение, что мы многое можем сделать сами… Но чем сильны США? Они не сами все делают, они выписывают людей со всего мира. Конечно, можно изобретать бесконечное количество велосипедов, но это не очень правильно. Надо, чтобы был обмен, чтобы люди знали друг друга. Надо идеями обмениваться, а не только читать статьи в журналах. Наука — это в значительной степени общение.

— Что за люди работают в вашей лаборатории?

— Люди разных специальностей. Химики, биологи, есть даже с медицинским образованием. Средний возраст — около 30 лет. Они приходят к нам из МГУ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РНИМУ им. Н.И. Пирогова… Команда у нас дружная, не ссоримся.

— В чем уникальность вашей лаборатории?

— Наверное, в том, что у нас в основном химическое мышление. Для биологического института это нечастое, но очень важное явление. Химическое мышление дает представление о структуре. Если речь идет о действии того или иного конкретного соединения на тот или иной процесс, то вы должны знать его структуру и понимать, что может происходить. Если в молекулярной биологии такой-то фактор транскрипции связался с таким-то участком генома, что-то произошло, то для химика этого недостаточно. Когда идут разговоры, что будут созданы такие-то лекарства с использованием таких-то молекулярно-биологических методов, мне кажется, что если не разбираться в структуре как следует, то результат будет сомнительным. За исключением антител, структуру которых природа сама «подгоняет» под соответствующий антиген. В этом смысле антитела — весьма выигрышный класс белков, который в наше время чрезвычайно широко применяется для терапии самых разных заболеваний, в том числе, конечно, онкологических. Поэтому огромное число исследователей работают с антителами, и это здорово, но этого не всегда достаточно.

— А чтобы создавать новые антибиотики, нужно понимать структуру?

— Конечно. Знать структуру антибиотика, структуру мишени, на которую он воздействует, — это обязательно.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ