Согласно новому исследованию Гавайского университета в Маноа, триллионы микробов, обитающих в кишечнике человека, могут играть более важную роль в поддержании здоровья, чем считалось ранее. В статье, опубликованной в журнале International Journal of Molecular Sciences, исследуется, как кишечные бактерии взаимодействуют с генами человека, влияя на риск развития заболеваний, старение и даже будущие методы лечения.

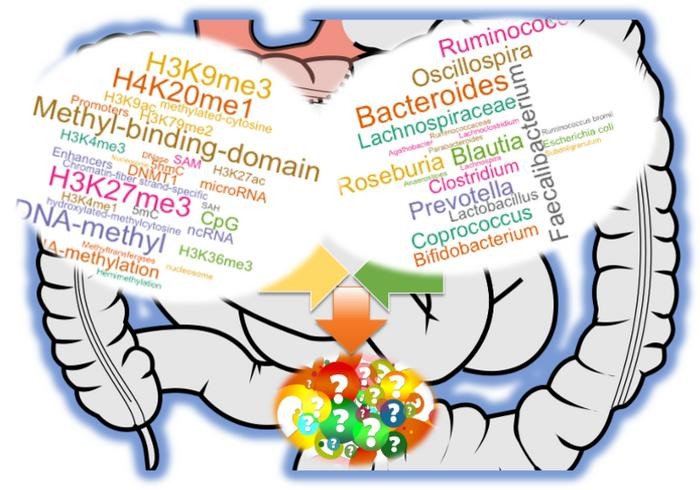

Микробиом кишечника (совокупность бактерий, вирусов и грибков, обитающих в пищеварительной системе) может влиять на эпигенетику — процесс, который включает или выключает гены без изменения самой ДНК. Эти изменения происходят за счёт химических меток, таких как метилирование ДНК или РНК, которые контролируют, когда и как экспрессируются гены.

«Понимая, как кишечные микробы влияют на гены, мы можем разрабатывать способы профилактики заболеваний и укрепления здоровья, которые приблизят нас к персонализированной медицине», — сказала Алика К. Маунакеа, соавтор исследования.

Повседневные факторы, такие как питание, стресс, приём лекарств и старение, могут влиять на эти микробные взаимодействия. Например, кишечные бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, питательные вещества и другие химические сигналы, которые могут перепрограммировать активность генов, связанных с иммунитетом, метаболизмом или здоровьем мозга. В свою очередь, образ жизни и генетическая предрасположенность человека могут определять, какие микробы будут преобладать в кишечнике, создавая цикл обратной связи между человеком и его микробами.

Ученые указывают на будущие возможности, когда понимание этого цикла поможет врачам разрабатывать персонализированные методы лечения. Потенциальные области применения включают использование микробных биомаркеров (биологических сигналов, указывающих на состояние здоровья или наличие заболевания), разработку «живых биотерапевтических средств» (полезных бактерий, вводимых в организм как лекарство) или совершенствование трансплантации фекальной микробиоты, при которой микробы из кишечника здоровых доноров передаются пациентам. Достижения в области искусственного интеллекта и анализа отдельных клеток помогают учёным моделировать эти сложные взаимосвязи в беспрецедентных масштабах.

В статье также подчёркивается важность установления чётких стандартов и соблюдения этических норм по мере развития этой области. Такие концепции, как принципы FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable data — «Находимые, доступные, совместимые и пригодные для повторного использования данные») и принципы CARE (Collective benefit, Authority to control, Responsibility and Ethics — «Коллективная выгода, право контроля, ответственность и этика»), необходимы для того, чтобы данные исследований микробиома приносили пользу различным группам населения.

В обзоре рассказывается о том, как кишечные микробы взаимодействуют с человеческими генами, и подчёркивается перспективность и ответственность этой развивающейся области науки. Полученные знания позволяют адаптировать профилактику и лечение к уникальным микробиологическим и эпигенетическим особенностям каждого человека.

[Фото: International Journal of Molecular Sciences / Alika K. Maunakea]