Художественная литература — зеркало жизни. Русские писатели-классики часто углубляются в темы морали, вины, наказания, сложности человеческой психики. Эти сюжеты дают ценную информацию о человеческом поведении, мотивах преступных действий и этических дилеммах, с которыми сталкиваются люди. Особый интерес для юристов всегда представляла природа человека — его готовность преступить закон, путь, который привел законопослушного человека к преступлению. О том, какие соприкосновения находят литература и уголовное право, как сильно изменились преступления за сотни лет, мы разговариваем с доцентом кафедры публичного и уголовного права Российского нового университета (РосНОУ), кандидатом филологических и юридических наук, автором книги «Уголовный кодекс Российской Федерации и русская классическая литература. Соприкосновение» Ларисой Николаевной Клоченко.

Уголовное право в русской классической литературе. Интервью с Ларисой Клоченко

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Справка

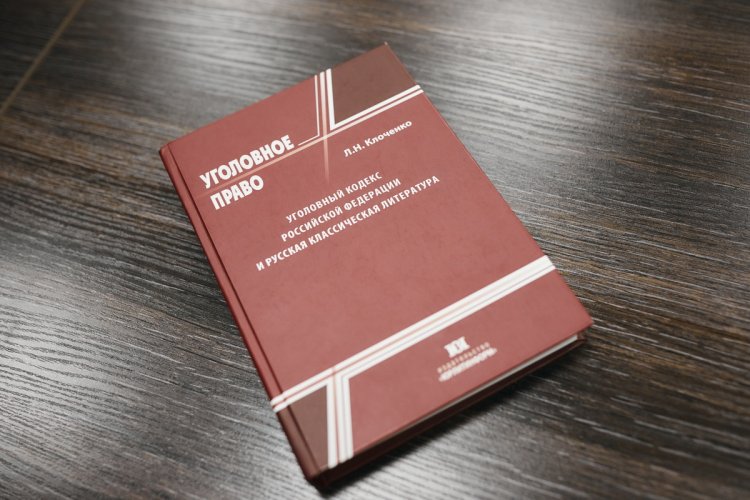

Лариса Николаевна Клоченко — доцент кафедры публичного и уголовного права Российского нового университета (РосНОУ), кандидат филологических и юридических наук, автор книги «Уголовный кодекс Российской Федерации и русская классическая литература. Соприкосновение». Л.Н. Клоченко проиллюстрировала современное уголовное законодательство Российской Федерации примерами из русской классической литературы, которая, являясь отражением жизни, содержит неисчерпаемые запасы материала уголовно-правового и криминологического характера.

— Какая связь существует между правом и литературой?

— Криминальные сюжеты на страницах не только русской, но и мировой литературы были во все времена. Преступление передает накал человеческих страстей и освещает глубины человеческой сути. И, пожалуй, ни одно событие в мирной жизни с этим не сравнится. Русский классический писатель с его общегуманистической направленностью, с глубочайшим проникновением в мир, психологию человека, глубже и тоньше видит мир вокруг себя. И именно русская литература дает тот материал, который можно изучать с точки зрения не только фабулы уголовного дела, но и механизма совершения преступления, личности преступника.

Например, что общего между Арбениным, Карандышевым и Рогожиным? Если смотреть в ракурсе уголовного права, то все сводится к тому, что Карандышев «совершил деяние, предусмотренное ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса (УК РФ)». Арбенин тоже убил свою жену. Рогожин лишил жизни Настасью Филипповну. Но что общего между ними? Все убили внешне по одному мотиву, но на самом деле глубинные мотивы разные. Мы изучаем не только личность и механизм совершения преступления, но и особенности поведения жертвы — как не стать жертвой преступления. Обычно жертву изучает отдельная наука — виктимология, которая, к сожалению, во многих учебных заведениях сейчас не преподается. На занятиях мы пытаемся проанализировать эти преступления в контексте как уголовного права, так и криминологии.

— Сюжеты литературных произведений можно использовать в качестве иллюстративного материала для юристов?

Доцент кафедры публичного и уголовного права РосНОУ Л.Н. Клоченко: «Криминальные сюжеты на страницах не только русской, но и мировой литературы были во все времена».

Фото: sergign / фотобанк 123RF

— Конечно. Изучая субъективную сторону преступления, мы рассматриваем фактическую ошибку. Лучший пример — это «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Паниковский с Балагановым похищают у Корейко гири, полагая, что они золотые. Это настоящая иллюстрация фактической ошибки — ошибки в предмете преступления. Далее я задаю вопрос: «А раннее проникновение Паниковского в квартиру с точки зрения стадии совершения преступления подлежит ли самостоятельной оценке? А какова может быть оценка действий Паниковского и Балаганова при условии, что Остап Бендер создал организованную группу?» И вот здесь мы начинаем просто идти по Уголовному кодексу, записывать на доске, учимся квалифицировать, распутываем клубок!

Студенты запоминают сразу. И лихо закрученных сюжетов у нас много. Например, одно из занятий я всегда посвящаю роману А.С. Пушкина «Дубровский». И даже устраиваю соревнования, потому что у меня на занятии присутствуют одновременно две группы. Могу открыть секрет: в романе больше 15 преступлений!

Я все время вспоминаю рыцаря нашего права Анатолия Федоровича Кони, который говорил, что нельзя учить студента только кассациям, протоколам. Студент должен быть высокообразованным человеком. Он должен знать литературу, искусство, художественный мир. Это ему необходимо. Он не может отрываться от жизни.

— Юриспруденция как наука открыта к другим областям знаний?

— Юриспруденции без других областей знаний быть не может, потому что сначала идет жизнь, а за ней идет закон. Например, есть глобальное понятие — свобода воли. Но ведь это вопрос, на который до сих пор не могут ответить философы. Студенту я объясняю утилитарно: «Свобода воли с точки зрения уголовного права означает, что человек имеет возможность выбрать свое поведение». Но это же не ответ на вопрос о сущности свободы воли. Куда мы денемся без философии? Куда мы денемся без этики, когда у нас есть раздел преступления против здоровья населения, общественной нравственности? Попробуйте дать определение нравственности. Философский словарь даст одно, словарь по этике — другое. Я уже не говорю о том, что без психологии мы не можем ничего вообще, потому что работаем с личностью, с человеком. Мы должны доказывать субъективную сторону, то есть психическое отношение виновного к совершенному деянию. Как? Мы должны понимать человека.

Доцент кафедры публичного и уголовного права РосНОУ, кандидат филологических и юридических наук Лариса Николаевна Клоченко

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Изучая уголовное право, студент берет фабулу дела, приговор. Вроде бы все хорошо. А как изучать личность преступника? В криминологии есть своя методология, как в любой науке. Но кто допустит студента к беседе с подозреваемым, обвиняемым? Кто пустит студента в колонию? И вот для того, чтобы изучить личность преступника, мы сопоставляем по сути дела одно и то же преступление у разных литературных персонажей. Это и случайные преступники, и ситуативные, это и последовательно криминогенные преступники. И вся классификация личностей преступника — личность корыстного преступника, личность насильственного преступника, отдельная личность взяточника. Наша литература очень богата такими образами. Откройте А.П. Чехова: современное преступление и мошенничество в сфере страхования — пьеса «Дядя Ваня».

— В вашей книге большой объем иллюстративных материалов. Вы смогли ответить на вопрос, насколько сильно изменились преступления за столько лет?

— Преступления не изменились вообще. Изменился номер, изменилась глава, раздел, куда они вносятся. Пример из рассказа А.Н. Толстого «Родные места»: молодой человек, хорошо владеющий фототехникой, приделывает к лицу девушки обнаженное тело и шантажирует ее. Это 1912 г. В 2023 г. в научном клубе П.С Яни De lege lata ученые и правоприменители обсуждали вопросы квалификации шантажа «нюдсами» —фотографиями в обнаженном виде. Сейчас это очень распространенное явление. Изменился способ изготовления этих фотографий, но все остальное осталось как и было — человек не меняется!

— Суть та же.

— Абсолютно то же самое. Вопрос только в способе. Ученые-юристы знают знаменитый труд И.Я. Фойницкого «Мошенничество по русскому праву». Замените его богатый язык на наш современный скудный, птичий язык, замените название учреждений, название документа — и все. Все способы мошенничества, которые сейчас выдают за новые, — это не более чем описанные профессором способы с использованием новых технических средств.

— Хорошо забытое старое.

— Именно. В рассказе Чехова между судьей, адвокатом и прокурором произошел интересный спор, который «затянулся до глубокой ночи». Они решали вопрос: поужинал в ресторане и не заплатил — что это с точки зрения права? Неисполнение гражданско-правового договора? Или хищение? Или кража, мошенничество? До сих пор это обсуждают и квалифицируют. Какая разница, какой номер мы присвоим? Ничего не меняется. Меняется номер, меняется текст, не более того. Человек остается прежним.

Л.Н. Клоченко «Уголовный кодекс Российской Федерации и русская классическая литература. Соприкосновение», 2022.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

— Преступления те же, но, как вы говорите, меняются цифры. А как быстро меняется сам Уголовный кодекс? Почему необходимы эти изменения?

За 2022 г. Уголовный кодекс претерпел больше 80 изменений. Редактировались нормы, появились новые статьи. Не меняться Уголовный кодекс не может — он идет за жизнью. Конечно, хочется, чтобы закон был стабильным. Но опять-таки эти изменения — хорошо забытое старое.

— Если преступления те же, подо что адаптируется Уголовный кодекс?

— Он адаптируется под действительность.

— Насколько судебные решения в произведениях отражают реальное уголовное право своего времени? Или все-таки это иллюстрация отношения автора к этой системе, в которой он живет?

— Суд — это ветвь власти. И не отражать свое время он не может. Русская классика — тема особенная. У нас нет чего-то выдуманного, как бы ни был лихо закручен сюжет. По русской классике можно изучать судопроизводство времени произведения. Но внимательный читатель не может не увидеть отношения автора. И как бы нам литературоведы ни говорили, что Антон Павлович Чехов всегда вымарывал свое отношение к происходящему, мы все равно его чувствуем. И описаний различного рода беззаконий в русской классической литературе превеликое множество. Гораздо проще привести те художественные произведения, где нет конфликта между законом и самоуправством.

В своем видении суда и как инстанции, и как правосудия русские классики единодушны: было плохо до реформы Александра II Освободителя, а после нее стало немногим лучше, несмотря на то что процессы стали открытыми.

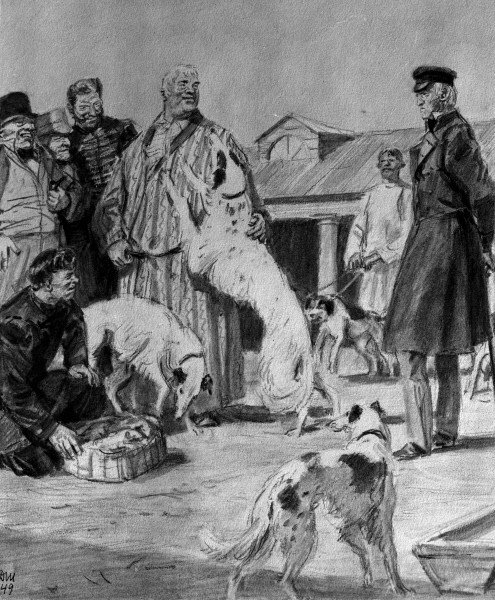

И по тем процессам, которые отражены в литературе, можно изучать уголовно-процессуальное законодательство и судебный процесс того времени. Вот, например, А.С. Пушкин с его «Дубровским». Мы видим, что закон на стороне сильного, видим весь кошмар несправедливого суда. Душа возмущается, мы на стороне старого Дубровского. Напомню, что в романе описано классическое мошенничество, повлекшее за собой, говоря современным языком, лишение права на жилое помещение.

Или вспомним Н.В. Гоголя, «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Я бы не сказала, что это гротеск. Это смех сквозь слезы. Или И.С. Аксаков, «Присутственный день в уголовной палате». Там правосудие само по себе, а уголовная палата сама по себе: «Ты вообще не читай, ты просто подписывай». Обычная ситуация.

Дементий Алексеевич Шмаринов, иллюстрация к повести А.С. Пушкина «Дубровский». «Ссора на псарне», 1949.

Источник: М. Козлов / РИА Новости

— Есть примеры в литературе, когда поступки героев мы оправдываем личными мотивами — долгом, честью — и не относим их к каким-либо преступлениям в общепринятом смысле. Возможно ли такое оправдание в реальном судопроизводстве?

— Я, например, полностью оправдываю старшего Дубровского. За него очень болит душа. Потому что его неуважение к суду, которое сейчас достаточно жестко наказывается, продиктовано обидой, несправедливостью. Я привожу это как пример так называемого кумулятивного аффекта: если бы это было убийство в этом состоянии, его деяние не рассматривалось бы как преступление.

В перечне обстоятельств, смягчающих наказание, есть этот пункт — «совершение преступления как реакция на аморальное или противоправное поведение потерпевшего». Судья может дать наказание ниже низшего предела, если видит, что иногда жертва виновата намного больше, чем сам преступник.

Помните, в «Тихом Доне» жена Григория Наталья Коршунова пошла и сделала аборт. Криминальный аборт. Бабку, которая делает такие вещи, никто не оправдывает. Но тогда аборт был под запретом. И мне искренне жаль Наталью. Потому что, искренне любящая, она тяжело переживала эту ситуацию: «Гриню я люблю, а вот детей от него не понесу». Ей было тяжело и по-настоящему плохо. Вот стопроцентное оправдание. Ей замаливать грех аборта. Язык не поворачивается назвать ее деяние преступным.

— То есть законы — они гибкие? Особенно когда мы говорим о смягчающих обстоятельствах.

— Да. Это называется «индивидуализация наказания». Когда заканчивается квалификация преступления (с учетом всех обстоятельств, указанных в законе), надо учитывать личность виновного. Именно для этого закон дает такой интервал в сроках по тяжким и особо тяжким преступлениям. Поясню. Убийство группой лиц по предварительному сговору наказывается сроком от восьми до 20 лет, либо пожизненным. И пятерым виновным в таком убийстве дадут разные сроки и направят отбывать наказание в разные исправительные учреждения. Одному дадут восемь лет — впервые совершил преступление, вовлекли шантажом, раскаялся, «сдал» группу, а другому 20 лет — именно он, будучи особо опасным рецидивистом, повторно совершил убийство, притом он единственный нажал на курок. У всех пятерых могут быть разные личные мотивы — закон называет это индивидуализацией наказания.

Как говорил В.В. Маяковский в стихотворении «Взяточник», можно простить того, кто украл с голоду, но нельзя простить того, кто берет взятку. Закон гибкий, иначе это будет не закон, а механическое правосудие.

Лариса Николаевна Клоченко в интервью порталу «Научная Россия».

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

— Какими компетенциями и морально-нравственными ценностями должен обладать юрист при такой вариативности правовой оценки?

— Любая специальность требует порядочности, совести. Нельзя разграничивать в этом плане юриста и врача. Или инженера, который проектирует наши с вами здания и дороги, и соцработника, и педагога, и воспитателя детского сада. Есть сугубо личностные качества. Например, скрупулезность, внимательность, сосредоточенность, умение сконцентрироваться. Но разве это только юридическое? К врачу это не относится? К инженеру? А порядочность и совесть — они для каждой профессии.

— Мне кажется, литература очень обогащает.

— Безусловно. Начитанный, читающий человек принципиально отличается от тех, кто не любит книгу.

— Всем ли гражданам необходимо знать Уголовный кодекс? И как повысить юридическую грамотность населения?

Вопрос интересный. Люди часто говорят: «Незнание закона не освобождает от ответственности» А почему не освобождает? А потому что преступление преступлению рознь! Никто не должен знать такие преступления, как «Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг», «Фиктивное банкротство». Потому что люди, которые могут совершить эти преступления, с точки зрения уголовного права — специальные субъекты, занимающиеся экономико-предпринимательской деятельностью, у них в штате есть юристы. А все остальные преступления — это либо десять заповедей: не убий, не укради и т.д., либо вопрос нравственности.

Мне кажется, в любом человеке должно быть заложено, что нельзя оскорблять людей, нельзя ударить человека, нельзя красть. Это вопросы нравственности, а только потом — статья закона. И какая разница, как назовут юристы, какой номер статьи: клевета или заведомо ложный донос? Лгать — безнравственно. Брать чужое — безнравственно. Я уже не говорю о том, чтобы распускать руки.

Кстати, есть удивительные труды профессора Аркадия Аваковича Тер-Акопова, он поднимал вопрос нравственности и права. Олег Алексеевич Мозговой с судьей Анатолием Анатольевичем Толкаченко работали над вопросом права и религии. Существует очень интересная работа Анатолия Анатольевича Толкаченко и профессора Константина Васильевича Харабета «Правонарушающее поведение в произведениях Островского». По ней можно изучать коммерческое право.

— Что еще почитать, чтобы повысить уровень грамотности?

— Почитайте Уголовный кодекс. Как пел Владимир Семенович Высоцкий:

Нам ни к чему сюжеты и интриги, —

Про все мы знаем, про все, чего ни дашь.

Я, например, на свете лучшей книгой

Считаю кодекс уголовный наш.

Фото на превью и на главной странице: Елена Либрик / «Научная Россия»

Источники изображений на странице: Елена Либрик / «Научная Россия», sergign / фотобанк 123RF, М. Козлов / РИА Новости.