К концу десятилетия Россия планирует запустить на орбиту космический телескоп «Спектр-УФ» ― аппарат, который называют преемником легендарного «Хаббла». Головной научной организацией по проекту стал Институт астрономии РАН.

В интервью с директором института профессором Российской академии наук Михаилом Евгеньевичем Сачковым корреспондент портала «Научная Россия» обсудил степень готовности проекта, его научные задачи и связи с иностранными партнерами.

Михаил Евгеньевич Сачков

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

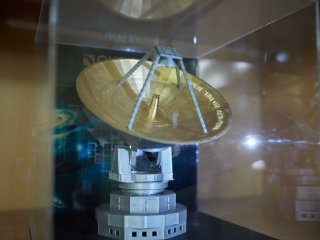

― Космический телескоп «Спектр-УФ» ― один из самых амбициозных проектов отечественных беспилотных космических комплексов. Сроки его запуска не раз откладывали. На какой стадии сегодня создание обсерватории?

― Изменение сроков запуска ― это достаточно обычная ситуация для космических проектов, особенно таких сложных, как «Спектр-УФ». Напомню, что второе название телескопа, под которым он известен за рубежом: «Всемирная космическая обсерватория — ультрафиолет». Действительно, в силу объективных причин, в том числе из-за введенных санкций и технических проблем, запуск проекта несколько раз откладывался. Сегодня сроки зафиксированы в Федеральной космической программе на 2029 г., и мы прикладываем все усилия, чтобы больше их не сдвигать.

Точно оценить степень готовности настолько сложного проекта непросто. Могу сказать, что в настоящее время идет стадия изготовления образцов для конструкторско-доводочных испытаний. Это макеты приборов и устройств, на которых проводят финальные испытания: они практически полностью идентичны летным образцам. После завершения всех необходимых исследований мы начнем изготовление штатных устройств. Если говорить о цифрах, то проект завершен более чем на 50%.

― Возникали ли сложности, связанные с международной обстановкой и участием зарубежных партнеров? Возможно, кто-то прекратил участие в проекте или, наоборот, начал сотрудничать с нами?

― Для того чтобы кто-то из партнеров прекратил участие в проекте, он для начала должен начать в нем участвовать. И в этом вопросе надо разделять достаточно наивных ученых-астрономов, которые не всегда объективно оценивают финансовые возможности своих стран, сотрудников космических агентств и ответственных чиновников, которые подписывают соглашения.

Когда обсуждалась идея создания обсерватории, была собрана большая конференция с участием представителей 19 стран. Тогда астрономы заявили, что поддерживают участие и готовы поставлять компоненты для телескопа, а проект получил статус всемирного. Его даже поддерживали на уровне ООН, хотя это была не финансовая помощь, а скорее моральная… Но когда дело дошло до подписания соглашений, из большой кооперации с нами остались только испанцы. Мы сотрудничали с Испанией все годы, начиная с обсуждения проекта в 2007 г., а ближе к 2022 г. подключилась и Япония. Но после введения санкций эти две страны заморозили сотрудничество: это не прекращение участия, они продолжают получать финансирование со своей стороны и создавать аппаратуру для телескопа, но не могут ее нам передать.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Это может стать причиной отмены проекта или очередного переноса сроков запуска?

― Нет. Начиная с 2022 г. мы, понимая сложившуюся ситуацию, пошли по пути импортонезависимости. Это не полное замещение импортных компонентов на отечественные, а обеспечение проекта доступной, в первую очередь отечественной, компонентной базой для изготовления образцов. И сегодня мы готовы сказать, что это российский национальный проект, который полностью будет готов к реализации вне зависимости от иностранной кооперации. Если другие страны на каком-либо этапе все-таки решат присоединиться к работе, мы подумаем, как можно их подключить, не изменяя свои конструкторские решения. Но сегодня, еще раз подчеркну, мы полностью независимы от импорта.

На самом деле за годы сотрудничества мы многому научились у партнеров и в части программного обеспечения, и в части создания компонентной базы. Но оказалось, что и российская промышленность сильно развилась и способна обеспечить все необходимое.

― То есть ситуация с обсерваторией «Спектр-РГ», когда Германия остановила свое участие, не повторится? (В 2019 г. была запущена российско-немецкая орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» с двумя рентгеновскими телескопами, работающими в разных диапазонах: российским ART-XC им. М.Н. Павлинского и немецким eROSITA. В феврале 2022 г. немецкий телескоп был переведен в спящий режим, а научную программу пришлось менять. Российский телескоп ART-XC работает до сих пор. ― Примеч. авт.).

― В ситуации с проектом «Спектр-УФ» такого не произойдет. На телескопе будет установлено исключительно российское оборудование.

― Какой набор приборов будет на телескопе?

― По большому счету проект «Спектр-УФ» ― это преемник космического телескопа «Хаббл». Диаметр зеркала телескопа ― 1,7 м: диаметр зеркала «Хаббла» ― 2,4 м. Но мы создаем телескоп значительно позднее, используем современные приемники излучения и учитываем прошлые ошибки, поэтому по эффективности мы не уступаем.

Телескоп будет по очереди работать с набором приборов: это камеры поля в различных диапазонах, в основном в ультрафиолетовом, и спектрографы высокого и низкого разрешения. Поясню, что такое высокое и низкое спектральное разрешение. Из курса школьной физики мы помним, что спектр объекта состоит из двух компонентов: на фоне непрерывного спектра мы видим спектральные линии излучения или поглощения; в спектре высокого разрешения две близкие спектральные линии можно различить как отдельные, а в спектре низкого разрешения эти линии сливаются в одну. Оба подхода востребованы в астрофизике: с помощью спектроскопии низкого разрешения мы изучаем более слабые и далекие объекты, а высокое разрешение позволяет исследовать более яркие объекты, но детально. На «Спектре-УФ» будет полный набор таких спектрографов, работающих в основном в ультрафиолетовой области спектра: 115–310 нм.

― И какие задачи телескоп будет решать с помощью этих приборов?

― Телескоп проекта «Спектр-УФ», как и телескоп «Хаббл» создается на основе оптической системы Ричи — Кретьена и имеет достаточно узкое поле зрения. То есть мы не сможем заниматься поиском новых объектов, для этого существуют поисковые телескопы с широким полем зрения. Но у нас появится возможность детально исследовать конкретные объекты.

Работа проекта будет вестись в рамках нескольких наблюдательных программ: базовой программы проекта ― это задачи, которые должны быть решены в первые два года работы телескопа на орбите; российской национальной программы, реализующей заявки исключительно российских астрономов; открытой программы, реализующей заявки астрономов всего мира. Конечно, каждая заявка в рамках каждой программы проходит строгий экспертный отбор.

Для базовой программы определены четыре научных направления. Первое ― это исследования атмосферы экзопланет. Второе ― звездо- и планетообразование: это типичная тематика для исследований в ультрафиолетовой области, все проекты-предшественники выделяли для таких исследований значительную часть наблюдательного времени. Третье направление ― изучение взаимодействующих катаклизмических звезд. Это близкие двойные системы, в которых звезды обмениваются веществом с образованием околопланетных дисков. Внутренние части околопланетных дисков эффективно изучаются в ультрафиолетовом диапазоне. И, наконец, четвертое направление ― эволюция Вселенной и поиск скрытого барионного вещества.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

― Интересной темой исследований могут стать изучение экзопланет и поиск возможных форм простейшей жизни на них. «Спектр-УФ» на это способен?

― Задача обнаружения даже простейших форм жизни на других планетах вряд ли разрешима в обозримом будущем. Но возможно обнаружить признаки жизни, так называемые биомаркеры, искать которые можно разными способами. Это может быть прямой поиск спектральных линий кислорода, образовавшихся в атмосферах экзопланет. А может быть применен косвенный метод, когда в спектре ищутся области поглощения озона: в определенном диапазоне длин волн наблюдается поглощение; можно сделать вывод, что оно вызвано озоном, а значит, в атмосфере экзопланеты присутствует кислород. Конечно, для возникновения жизни нужно сочетание множества других условий, но потенциально планета с кислородной атмосферой может быть пригодна для жизни. Изучая спектр экзопланеты, возможно также обнаружить на ней воду ― еще один важный биомаркер.

― А планируется ли использовать «Спектр-УФ» для изучения планет Солнечной системы?

― Интересно, что в программе «Хаббла», преемниками которого мы себя считаем, достаточно большой процент исследований объектов Солнечной системы: около 10%. Казалось бы, после множества планетных миссий, когда тела Солнечной системы изучаются космическими аппаратами в непосредственной близости к этим телам, изучение объектов с околоземной орбиты потеряет свою актуальность. Например, ожидалось, что после посадки аппарата миссии «Розетта» на поверхность кометы будет решено большинство задач физики комет. Но, как показывает опыт «Хаббла», исследования объектов Солнечной системы аппаратами, работающими около Земли, продолжаются с не меньшей интенсивностью.

«Хаббл» наблюдает все кометы, приближающиеся к Солнцу. В программу «Спектра-УФ» такие наблюдения также будут включены. При этом ученым, исследующим кометы, важно наблюдать объекты при их максимальном приближении к Солнцу, но развернуть телескоп к Солнцу мы не можем, чтобы не сжечь приборы. Мы сравнивали возможности «Хаббла» и «Спектра-УФ» ― наш телескоп позволит наблюдать кометы ближе к Солнцу.

― Насколько «Спектр-УФ» будет уникален? Есть альтернативные аппараты, которые позволят исследовать космические объекты в ультрафиолетовом диапазоне после того, как «Хаббл» перестанет работать? По предварительным оценкам это произойдет после 2030 г.

― Конечно, лучше, чтобы «Хаббл» работал как можно дольше. В программе NASA сейчас запланировано создание ультрафиолетового телескопа следующего поколения с диаметром зеркала 6 м для изучения объектов в ультрафиолетовом диапазоне. Его считают возможным сделать к 2042 г.

Поэтому после схода «Хаббла» с орбиты и минимум до 2042 г. «Спектр-УФ» будет уникальным аппаратом, так как сегодня нет ни одного телескопа, схожего по параметрам с телескопом «Спектр-УФ». Есть идеи запуска малых камер, способных делать снимки в ультрафиолетовом диапазоне, но и в этой области существуют сложности. Например, канадский прорывной проект CASTOR столкнулся с отсутствием денег на космическую платформу и запуск.

Конечно, астрофизики бьют тревогу: закончится работа «Хаббла», закончится и доступ к спектроскопии высокого разрешения. А мы с вами помним, что спектроскопия высокого разрешения возможна только с помощью крупных телескопов, которых, еще раз подчеркну, пока нет в стадии изготовления. Поэтому время для запуска «Спектра-УФ» выбрано удачно и в спектроскопии высокого разрешения мы будем вне конкуренции.

― Зарубежные ученые получат доступ к данным и возможность проводить исследования?

― Я читал публикацию о том, что с запуском «Спектра-УФ» Россия получит монополию на наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне и не будет ни с кем делиться данными. Разумеется, в планах и близко такого нет: по правилам, наблюдения становятся доступными для всех через определенный период времени, обычно это год. То есть в течение первого года после завершения конкретных исследований с информацией работают только авторы заявки, а потом она поступает в открытый доступ.

Мы также планируем открытую программу и возможность для иностранных астрономов подавать заявки на наблюдения. Первые два года работы телескопа мы намереваемся проводить преимущественно базовую программу наблюдений, хотя готовы выделить до 10% времени на интересные заявки от астрономов всего мира. А после выполнения базовой программы половина всего времени будет выделена на национальную российскую программу, а половина ― на открытую, в которой могут участвовать и российские, и зарубежные астрономы. И такая конкуренция на самом деле полезна, она заставляет серьезно задумываться над задачами, а не просто использовать выделенную квоту времени.

― Как долго телескоп сможет работать на орбите?

― По документам мы должны обеспечить не менее пяти лет работы, но исходим из того, что потом срок эксплуатации будет продлен. Как правило, ресурса большинства космических аппаратов хватает на большее время работы, чем запланировано.

― Какими еще исследованиями занимается Институт астрономии РАН?

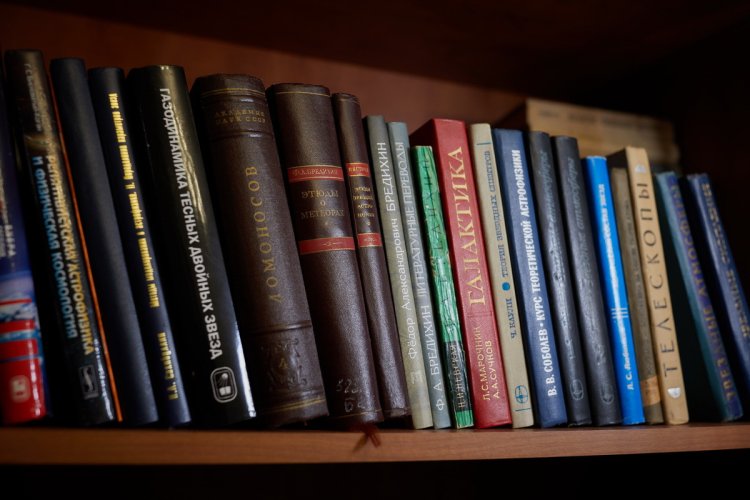

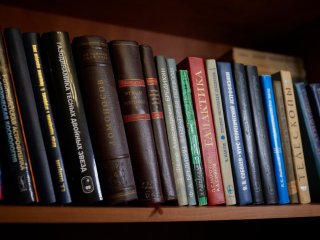

― Современную астрономию можно разделить на три направления: теоретическое, наблюдательное наземное и наблюдательное космическое. В теоретических исследованиях Россия сильна исторически, и наш институт в значительной степени занимается теоретической астрофизикой.

К сожалению, мы сильно отстали в области наблюдательной наземной астрономии. Например, у нас нет ни одного восьми-десятиметрового телескопа и, наверное, уже не появится. Самый крупный российский телескоп имеет диаметр зеркала 6 м. Но и малые телескопы, диаметром 50–60 см, которые под силу построить институту, способны решать широкий спектр интересных задач. У нас около десяти таких телескопов. Например, с их помощью наш институт занимается поиском экзопланет.

Надо также отметить проект российско-кубинской обсерватории ― робот-телескоп на Кубе эффективно дополняет наши приборы. Дело в том, что для исследования переменных объектов важно непрерывное наблюдение без перерыва на день и ночь. Когда ночь заканчивается в России, она начинается на Кубе — и наблюдения можно продолжать.

В области наблюдений из космоса мы занимаемся не только проектом «Спектр-УФ». Совместно с Индией мы создали ультрафиолетовый спектрограф для Китайской космической станции. К сожалению, в силу политических сложностей общения Индии и Китая созданный аппарат пока остается в Индии.

Мы также обсуждаем и предлагаем приборы для астрофизических исследований в будущих лунных миссиях. Кроме Института астрономии РАН, никто в лунной программе не занимается астрофизикой. К сожалению, у нас очень немного лунных проектов и все они перегружены: орбитальный аппарат «Луна-26» и посадочный «Луна-27» сейчас на такой стадии готовности, что ставить на них новые приборы поздно. Но нам обещают включить наши ультрафиолетовые телескопы в состав следующих миссий. Одна из задач лунных миссий в области астрономии ― это исследование водородной оболочки Земли. Исследований экзосферы Земли не так много, особенно с орбиты Луны и в динамике: то есть не один снимок, а серия. А эта оболочка живет вместе с активностью Солнца, и ее очень интересно изучать именно в динамике.

И еще одно большое направление работы нашего института ― это создание аппаратуры для решения задач астероидно-кометной опасности и защиты от опасных астероидов. В частности, опасность от дневных астероидов ничуть не меньше, чем от наблюдаемых ночью, а в светлое время суток астрономы не могут наблюдать космические объекты. Для решения этой задачи мы работаем над проектом СОДА (Система обнаружения дневных астероидов). Если послать на орбиту телескоп, смотрящий в сторону Земли, позади которого находится Солнце, то возможно фиксировать вылетающие астероиды. Это вообще единственная возможность их обнаружить.

― Общая проблема современной российской науки ― нехватка молодых специалистов. Как эта ситуация складывается в вашей области?

― Для способного молодого специалиста ставка и контракт всегда найдутся, было бы желание. А в аспирантуру у нас всегда идет отбор по конкурсу: желающих больше, чем мест. Хотя, конечно, видим и отток сотрудников, особенно молодых. Стараемся решить эту задачу.