Нейроинтерфейсы, или интерфейсы «мозг — компьютер», позволяют силой мысли отдавать команды программе, управлять экзоскелетом, протезом, виртуальным аватаром. Подобная тренировка мозга помогает реабилитировать пациентов после инсультов и других нарушений в нервной системе. Но рождение этих инноваций невозможно без фундаментальных нейробиологических исследований.

Этой работой и занимается сейчас команда российских ученых, чей проект был отмечен грантом Некоммерческого фонда развития науки и образования «Интеллект». Результаты исследований должны помочь создать нейроинтерфейс на основе мысленного представления тактильных ощущений для восстановления людей с нарушениями чувствительности и двигательной активности. Как изучаются биологические механизмы, связанные с представлением движений и прикосновений? Какие результаты уже получены? Каковы перспективы развития проекта? Объясняет победитель конкурса молодых ученых МГУ фонда «Интеллект», аспирант лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ Андрей Алексеевич Мирошников.

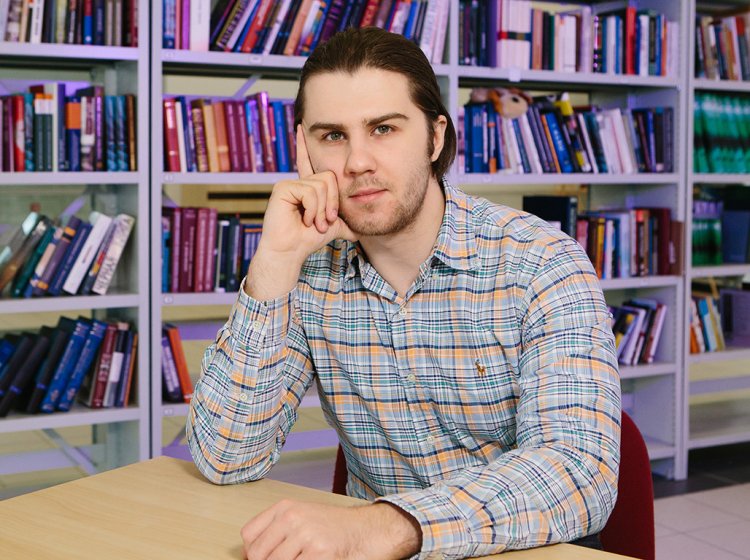

Андрей Алексеевич Мирошников — аспирант лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, инженер первой категории лаборатории общей физиологии и регуляторных пептидов биологического факультета МГУ. В 2024 г. стал победителем ежегодного конкурса молодых ученых МГУ Некоммерческого фонда развития науки и образования «Интеллект» за «исследование нейрофизиологических коррелятов моторных и тактильных мысленных образов» (научный руководитель — заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ доктор биологических наук, профессор Александр Яковлевич Каплан).

— Главная цель вашего исследования, получившего поддержку фонда «Интеллект», — поиск регионов коры головного мозга, в которых регистрируется активность, связанная с мысленным представлением движений и тактильных ощущений. Каким образом ведутся эти изыскания и кто выступает в качестве испытуемых?

— В качестве методов исследования мы используем достаточно классические методы нейрофизиологии: электроэнцефалографию1, спектроскопию в ближней инфракрасной области и магнитно-резонансную томографию2. Последняя предназначена для точной и индивидуальной локализации регионов коры головного мозга, отвечающих за соответствующие изменения.

1Электроэнцефалография — метод исследования работы головного мозга путем регистрации его биоэлектрической активности с помощью размещаемых на голове электродов. Главным образом электрическая активность мозга, фиксируемая с помощью ЭЭГ, генерируется в коре головного мозга, поэтому ее состояние оценивают с помощью этой технологии.

2Магнитно-резонансная томография — метод получения послойных изображений органов и частей тела человека (в том числе головного мозга) посредством воздействия на ткани постоянного магнитного поля.

Источник определений: Большая российская энциклопедия (электронная версия). Статьи «Электроэнцефалография» и «Магнитно-резонансная томография» (В.Е. Синицын)

В качестве испытуемых приглашаются здоровые молодые люди, чтобы определить, как обсуждаемые феномены проявляются в норме. Время от времени мы анонсируем новые наборы добровольцев. По сути, даже вы можете побыть нашей испытуемой.

Планируется также провести аналогичное исследование на группах пациентов с поражениями нервной системы после инсультов или каких-либо травм головного мозга.

Исследование аспиранта биологического факультета МГУ Андрея Алексеевича Мирошникова посвящено поиску регионов коры головного мозга, «ответственных» за воображение движений и прикосновений. В будущем это должно помочь в создании нейроинтерфейсов для восстановления людей с нарушениями чувствительности и двигательной активности, например, после инсультов.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

— Основная сфера применения результатов вашего исследования — создание нейроинтерфейсов с использованием искусственного интеллекта, способных помочь в лечении и реабилитации больных с двигательными нарушениями. Опишите простыми словами, как будет работать и в каких устройствах может использоваться система «мозг — компьютер», основанная на распознавании мысленных образов движений и тактильных ощущений.

— Если существенно упростить принцип работы интерфейса «мозг — компьютер», основанного на тактильном, моторном либо сенсомоторном воображении, нужно представить некое устройство, регистрирующее мозговую активность, ассоциированную с той или иной сенсомоторной задачей, представляемой человеком. Эту активность, причем связанную как с тактильным, так и с моторным воображением, можно классифицировать с достаточно высокой — по крайней мере, удовлетворительной — точностью. Затем полученный результат классификации нейрональной активности можно использовать как вводные данные для той или иной машины либо компьютерной программы. Например, это может быть аватар руки на экране, который в ответ на удовлетворительное представление будет двигаться или иным образом показывать, что человек воображает стимуляцию конечности.

Поясню, что возвращение утраченных функций (например, после инсульта либо других нейрональных поражений) как раз связано с нейропластичностью. Это достаточно сложная и многоплановая тема, но если упрощать, можно сказать, что нейропластичность — это появление новых нейронов, реорганизация области коры головного мозга, ассоциированной с той или иной активностью. Допустим, в данном случае мы наблюдаем у пациента выпадение каких-либо двигательных или тактильных функций, и за счет описанной мысленной тренировки с представлением в мозге активируются те же пути, как и при реальных тактильных воздействиях либо двигательных актах.

Если, опять же, очень сильно огрублять, то можно провести следующую параллель. Как человек становится сильнее и начинает лучше выполнять те или иные задачи после спортивных тренировок, так и за счет мысленной тренировки у пациента стимулируется нейропластичность, что позволяет вернуть утраченные функции или как минимум улучшить состояние. Обратная связь, основанная на моторном воображении, уже достаточно часто используется в клинике и дает весьма неплохие результаты.

Решения, связанные с интерпретацией сенсомоторного воображения (преимущественно моторного), существуют уже достаточно давно. Например, человек представляет, что сжимает руку в кулак, и специальный экзоскелет или аватар руки (либо другой произвольный компонент в человеко-машинном взаимодействии) выполняет целевую команду в ответ на сигнал мозга.

Что касается нашего исследования, то для начала я бы хотел достаточно надежно классифицировать моторное и тактильное воображение на основании собранных данных, полученных неинвазивно (без внедрения электродов в головной мозг). Далее было бы замечательно заняться более глубокими градациями — например, разделением воображаемых ощущений, связанных с левой и правой половинами тела, а возможно, и с отдельными пальцами рук, поскольку это самая чувствительная область выпадения функций. Мелкая моторика — это, наверное, одна из самых важных способностей, и ее нарушение существенно ухудшает качество жизни.

То, куда мы будем внедрять этот классификатор в дальнейшем и в каких формах пользователю будет предоставляться обратная связь, очень сильно зависит от успехов, которых нам удастся достигнуть. В принципе, если рассматривать доступные клинические инструменты, которые в будущем можно будет использовать в терапии, самым простым, но эффективным решением может оказаться обычный аватар руки на экране.

Мысленная тренировка в виде представления движений и тактильных ощущений стимулирует нейропластичность, что помогает вернуть утраченные функции или как минимум улучшить состояние пациента.

Источник изображения: kjpargeter / фотобанк Freepik

Было бы прекрасно — и это очень амбициозная задача — разработать протез или другую механическую структуру, сообщающую обратную связь посредством, например, перемещения руки с помощью экзоскелета или тактильной стимуляции. Но это технологически емкая задача, к решению которой будет необходимо подключать инженеров, техников, робототехников. Если наши исследования будут результативны, можно будет сделать что-то подобное. Но пока мы ведем преимущественно теоретические, фундаментальные изыскания.

— Для каких двигательных нарушений подходит ваша технология? Это больше касается, например, инсультов или, возможно, каких-либо травм, или обоих вариантов?

— Прежде всего, имеются в виду нарушения, вызванные поражениями нервной системы. Сюда относятся инсульт, различные травмы головы, возможно, нарушения в спинном мозге либо нейропатии в конечностях (то есть повреждения в периферической нервной системе). Огласить список целиком, пожалуй, будет сложно, потому что у подобных поражений самый разнообразный генезис. Но у меня есть надежда, что наше решение будет достаточно универсальным, потому что если говорить о реабилитации после поражений нервной системы, то в принципе идеи нейропластичности, связанные с мысленной тренировкой, достаточно хорошо генерализуются и могут подходить для совершенно разных ситуаций вне зависимости от природы пресловутых нарушений.

— Какие результаты уже получены на текущий момент?

— Осенью 2024 г. вышла наша первая статья по теме регистрационного исследования. Во время этой работы мы с помощью метода функциональной спектроскопии ближней инфракрасной области показали, что тактильное и моторное воображение действительно различаются, так как обладают разными профилями нейрональной активации. Если я не ошибаюсь, до этого подобное удавалось сделать коллегам из Кореи, но они использовали другой метод — функциональную МРТ. Однако этот подход разительно отличается от спектроскопии: испытуемый помещается в «трубу» аппарата МРТ. Это не вполне экологично (не вполне комфортно и естественно для человека. — Примеч. корр.), поскольку такая установка создает много шума.

Учитывая, что это исследование было проведено более 20 лет назад, оно играло очень важную роль для локализации искомых регионов коры головного мозга. Но если говорить о создании нейроинтерфейсов, то было бы хорошо, если бы эти решения имели быстрый отклик и человек мог взаимодействовать с системой, сидя в кресле, а не лежа в «трубе» аппарата МРТ.

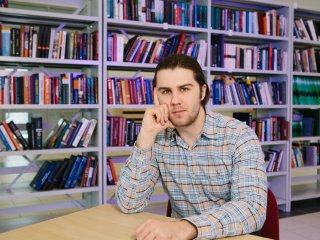

А.А. Мирошников о промежуточных результатах испытаний: «Мы подтвердили, что у моторного и тактильного воображения разные профили нейрональной активации. Это был первый важный концептуальный успех, достигнутый во время нашего исследования».

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

Однако нужно отметить, что, хотя нам удалось получить хорошие результаты во время своего исследования, метод функциональной спектроскопии ближней инфракрасной области не обеспечивает высокую скорость обратной связи. В то же время чем быстрее предоставляется отклик, тем естественнее, «бесшовнее» происходит взаимодействие человека и машины. Поэтому мы все-таки делаем ставку на ЭЭГ, поскольку ее отличают более высокая скорость обратной связи, бóльшая частота оцифровки, лучшее временное разрешение. В то же время у этого метода хуже пространственное разрешение в силу его специфики.

Однако, несмотря на это, в ноябре-декабре 2024 г. мы набирали группу испытуемых как раз таки для исследований с помощью многоканальной ЭЭГ (число каналов составляло 128). Для всех участников также делались индивидуальные снимки МРТ, проводилось анкетирование, анализировалось множество экспериментальных состояний. Помимо этого, мы очень долго разрабатывали специальное устройство, чтобы сообщать конечности испытуемого тактильную стимуляцию во время моторного или тактильного воображения. Получился достаточно многоплановый и сложный концептуальный эксперимент.

Сейчас я как раз занят обработкой собранных данных. Пока все полученные результаты выглядят достаточно ожидаемо и перспективно. То есть на текущий момент складывается впечатление, что гипотезы, выдвинутые нами на этапе планирования эксперимента, будут подтверждаться. Нам предстоит еще очень много работы, но пока исследование движется в задуманном направлении.

— Расскажите немного подробнее о том, как работает инфракрасная спектроскопия в случае с изучением мозга.

— Это замечательный вопрос. Если сравнивать с той же ЭЭГ, метод ИК-спектроскопии появился не так давно, около 30–40 лет назад. У этого подхода достаточно интересный принцип работы. Дело в том, что во время тех или иных нейрональных событий, во время мозговой активности у клеток мозга, нейронов, возрастает метаболическая потребность: им требуется больше кислорода для окисления глюкозы, чтобы получать больше энергии. И это провоцирует приток богатой кислородом крови к регионам мозга, имеющим более высокую метаболическую потребность вследствие повышенной активности. Это явление называется нейроваскулярным сочленением или нейроваскулярным каплингом (от англ. coupling — «сопряжение»).

ИК-спектроскопия помогла ученым понять, какие участки коры мозга при моторном и тактильном воображении особенно интенсивно снабжаются богатой кислородом кровью — и, как следствие, наиболее активно участвуют в процессе представления.

Источник изображения: macrovector / фотобанк Freepik

С помощью методов спектроскопии мы как раз можем понять, как меняется этот метаболический запрос. Суть подхода заключается в том, что посредством спектроскопии мы определяем, как меняется поглощение веществом излучения в тех или иных спектральных диапазонах. И мы знаем, что гемоглобин, переносящий кислород в нашей крови, имеет разные спектры поглощения в зависимости от своей формы: оксигенированной (связанной с кислородом) и дезоксигенированной (уже отдавшей кислород). Таким образом, мы можем оценить изменение концентрации оксигенированного и деоксигенированного гемоглобина в кровотоке и в результате понять, что тот или иной участок коры головного мозга требует больше насыщенной кислородом крови, а значит, активно участвует в текущей работе.

Используя этот метод, мы установили, что во время двигательного представления высокая потребность в кислороде (и, следовательно, как мы предполагаем, более высокая нейрональная активность) локализуется в постцентральной и прецентральной извилинах коры. Это как раз участки, связанные с двигательной и тактильной активностью, что естественно, поскольку в движении есть и тактильный компонент как способ подтверждения того, что действие совершено успешно. Допустим, мы подвинули руку или чего-то коснулись и в результате получили обратную связь в виде тактильного ощущения. В то же время у тактильного воображения моторный компонент (ассоциированный с прецентральной извилиной) оказался выражен значительно меньше.

Итак, мы подтвердили, что у моторного и тактильного воображения разные профили нейрональной активации. Это был первый важный концептуальный успех, достигнутый во время нашего исследования.

— Можете немного подробнее рассказать об исследовании, результаты которого вы сейчас обрабатываете? Как оно проходило?

— Это был непростой путь. Во-первых, мы затратили очень много времени на разработку тактильного стимулятора. Нужно было, чтобы это устройство сообщало только четко дозированные тактильные стимулы и было эргономичным, то есть комфортным в обращении. Во-вторых, много времени ушло на планирование эксперимента. Нужно было подобрать экспериментальные состояния так, чтобы человек элементарно не устал во время испытания, поскольку это не только не очень этично, но и существенно влияет на качество получаемых данных. Утомленный испытуемый не может проявлять себя так же хорошо, как бодрый, только что пришедший доброволец.

Наконец, мы выбрали несколько экспериментальных состояний. В их число вошли непосредственно тактильная стимуляция и выполнение движений, представление движений и тактильных ощущений, а также воображение движений и прикосновений, совмещенное с тактильной стимуляцией. Последнее нужно нам для того, чтобы понять, насколько по-разному может быть интерпретирована мозгом тактильная стимуляция, — влияют ли идущие фоном мыслеобразы на восприятие реального прикосновения.

Мы располагали множеством измерений, в которых можно проводить анализ. Например, есть спектральный домен, связанный с изменениями колебаний ритмов головного мозга (изменениями электрической активности нейронов, характерными для определенных состояний любого человека. — Примеч. корр.). Наверное, вы слышали про альфа-ритм, гамма-ритм и т.д. Это как раз об этом. Можно оценить, как меняются эти ритмы в зависимости от процессов, происходящих в головном мозге.

Чтобы повысить точность исследования, ученые провели процедуру МРТ для всех участников испытаний, создав индивидуальные модели их головного мозга.

Фото: rawpixel.com / фотобанк Freepik

Есть также домен вызванных потенциалов — здесь уже речь идет о более быстрых, моментальных реакциях головного мозга, связанных с отдельным событием. Например, в ответ на тактильную стимуляцию в мозге в пределах 100 мс возникают характерные сенсорные вызванные потенциалы. Интересно узнать, как меняются их характеристики.

Для нас, конечно, важнее всего посмотреть именно на локализацию изменений — как спектральных, так и связанных с вызванными потенциалами на коре головного мозга. Для этого мы работали с группой испытуемых, каждый из которых проходил процедуру МРТ. На основании этих снимков мы делали модели их голов с головным мозгом. И теперь, используя индивидуальные модели их мозга, мы пробуем спроецировать на те или иные регионы коры записанную нейрональную активность, связанную с воображением и реальными событиями. Это поможет точно определить, где в мозге располагаются источники такой активности.

Подразумевается, что феномены, связанные с тактильным и двигательным воображением, достаточно консервативны, то есть их вариативность не слишком велика. Однако способность к представлению и более глубоко — к фантазии, во-первых, очень индивидуальна, а во-вторых, значительно зависит от практики. Некоторые люди могут быстро и хорошо «включать воображение», и это представление отчетливо выражается в регистрируемой мозговой активности. А бывает так, что испытуемый представляет хорошо, но активность не регистрируется в силу элементарной анатомии — допустим, у человека толстый череп или специфическое расположение регионов коры, из-за чего мы не можем качественно записать сигналы. Или, например, человек хорошо представляет моторную активность, но плохо представляет тактильные ощущения. Подобных моментов множество, но мы стараемся со всем этим работать. В процессе наших исследований проводятся сессии с тренировкой, во время которых мы знакомим людей с концепциями испытаний и даем им домашнее задание: потренируйтесь, найдите моторные и тактильные образы, которые у вас хорошо получается представлять. Кроме того, мы анкетируем добровольцев на уровень способностей к тактильному и двигательному воображению в целом.

Таким образом, бывает, что кто-то из испытуемых хуже показывает себя с точки зрения воображения, но в этом нет ничего страшного. Для этого мы и записываем большое количество добровольцев, чтобы на групповом уровне можно было уловить некую универсальную линию.

Беседа с Андреем Алексеевичем прошла в комфортной атмосфере одной из факультетских библиотек Московского университета.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

— Правильно ли я понимаю, что области коры мозга, где локализуется активность от воображения и от реального ощущения, совпадают?

— Я бы не говорил о совпадении. Скорее, они очень сильно перекрываются.

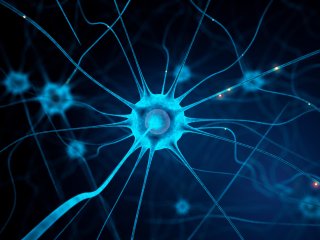

И воображение, и реальные события, связанные с движениями и прикосновениями, используют общие нейрональные ансамбли (популяции нервных клеток). Если сильно упрощать, в нашем головном мозге есть так называемая сенсомоторная зона, состоящая собственно из моторной и сенсорной коры. Они находятся по соседству и очень плотно связаны функционально. И уже существует множество свидетельств (особенно относительно моторного воображения) о том, что регионы активации нейронов во время представления и реальных движений очень сильно перекрываются.

В то же время из-за того, что при воображении реального перемещения не происходит, образ этого движения приходится генерировать, воссоздавать, брать из памяти, поэтому в процесс представления включаются и другие, более «высокоранговые» зоны, такие как фронтальная и префронтальная кора — места, где располагаются хабы (от англ. hub – «центр деятельности») нашей «оперативной памяти». В этом процессе участвует и гиппокамп, отчасти могут задействоваться мозжечковые структуры.

То есть здесь все весьма непросто, но если определять место с более высоким уровнем перекрытия активности, это преимущественно именно сенсомоторная зона. Собственно, суть нейроинтерфейсов, связанных с воображением, как раз и зиждется на похожих паттернах активации нейронов. Именно это дает терапевтический эффект: получается, что во время воображения в мозге протекает процесс, очень похожий на тот, что связан с реальным движением, и, хотя человек не может двигаться, из-за того, что в мозге активируются схожие группы нейронов, происходит стимуляция реабилитации путем нейропластичности.

— Вероятно ли, что в будущем создаваемая вами технология позволит также переводить мыслеобразы в текст, помогая, упрощенно говоря, читать мысли?

— Я думаю, о чтении мыслей в ближайшее время речь не идет, потому что, как мне кажется, это слишком тонкая и сложная материя. Опять же возникает вопрос: что мы подразумеваем под чтением мыслей и каким результатом удовлетворимся? Допустим, понять, что человек думает о движении правой рукой, я в принципе могу уже сейчас с помощью существующих методов, причем с достаточно высокой точностью. Если это для вас чтение мыслей, то можно сказать, что мы немного способны это делать. Если речь идет о том, можем ли мы понять, что человек думает о белой обезьяне, то мне кажется, это, скорее, маловероятно.

Например, мои коллеги из МГУ и Балтийского федерального университета проводили исследование, вдохновленное профессором А.Я. Капланом, посвященное выявлению нейрональных коррелятов согласия и несогласия. Простыми словами, речь шла о базовой реакции по типу «истинно — ложно», «ноль — единица», от чего, по сути, можно двигаться куда угодно. И даже в таких, казалось бы, элементарных реакциях все оказалось достаточно непросто. То есть если говорить о чтении мыслей, мы даже не можем однозначно и полноценно понять, согласен ли человек с предъявляемой информацией.

Тактильное воображение — актуальная область изучения, поскольку восприятие прикосновений тоже часто нарушается после поражений нервной системы. Но пока ему посвящено значительно меньше работ, нежели моторному.

Источник изображения: rawpixel.com / фотобанк Freepik

— Предпринимались ли уже попытки в отечественной или зарубежной науке провести подобные исследования, например, схожими методами?

— Моторное воображение очень обширно исследовано различными методами как с использованием нейроинтерфейсов, так и без них. По этой теме опубликовано множество научных статей.

Тактильное воображение — достаточно привлекательная область изучения, поскольку функция восприятия прикосновений тоже часто выпадает у людей после инсультов и других поражений нервной системы. Однако ему посвящено значительно меньше работ. И основная масса таких исследований связана с локализацией нейрональной активности методом функциональной МРТ. Человека опять же кладут в «трубу» аппарата, и, на мой взгляд, такой подход будет сложно связать с технологией нейроинтерфейсов. Есть некоторые работы, связанные с изучением тактильного воображения посредством методов ЭЭГ — например, этим занимается группа ученых в Китае, можно сказать, наши конкуренты, наступающие нам на пятки. Не хочу сказать ничего плохого о наших китайских коллегах, однако, на мой взгляд, у них получаются несколько странные результаты, и лично мне их заключения кажутся достаточно сомнительными.

Таким образом, мы, к счастью или к сожалению, не единственные в мире, кто до этого додумался. Я надеюсь, что скорее к счастью, поскольку появление других исследований показывает, что мы идем правильной дорогой и сфера наших изысканий актуальна.

Безусловно, мы стараемся достичь лучших результатов. Допустим, если наши коллеги что-то сделали в обсуждаемом направлении, мы учитываем их опыт и стараемся провести исследование более методологически корректно, с использованием более эффективных методов и решений. Например, у наших китайских коллег не так давно тоже вышла статья об изысканиях с использованием высокоплотной ЭЭГ (ЭЭГ с использованием большого количества электродов. — Примеч. корр.), но они не делали индивидуальные МРТ-снимки испытуемых. А без индивидуальной МРТ говорить о локализации достаточно сложно, поскольку получается, что исследуется некий абстрактный «общий мозг» на всех участников эксперимента. На мой взгляд, это не совсем правильно.

Таким образом, пока мы действительно не одиноки и наше исследование не единственное в своем роде. Но по-своему мы все равно уникальны — в России изысканиями в этой области занимаются не так много людей.

А.А. Мирошников: «Очень приятная сторона науки заключается именно в том, что она серьезно тонизирует: приходится постоянно учиться новому, причем оно может быть крайне косвенно связано с твоей спецификой».

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

— Сколько человек принимают участие в вашем исследовании? Представляют ли они только Московский университет или в проекте также участвуют ученые из других вузов или институтов? Знания в каких областях нужны для реализации проекта?

— Так получилось, что наши исследования объединяют несколько лабораторий. Например, в нашей статье, о которой я уже рассказал, много аффилиаций (мест работы авторов. — Примеч. корр.). На первом месте, естественно, МГУ, также в работе участвовали исследователи из Сколковского института науки и технологий, Центра нейротехнологий и искусственного интеллекта на базе БФУ. В число авторов входят и наши коллеги из МЭГ-центра (Научно-образовательного центра нейрокогнитивных исследований, где установлена единственная в России система регистрации магнитоэнцефалограммы. — Примеч. корр.) Московского психолого-педагогического университета, одновременно работающие и в МГУ. И в целом наша лаборатория поддерживает достаточно прочную связь в том числе со Сколтехом и БФУ. В частности, в самое недавнее наше исследование внесли огромный вклад именно коллеги из Сколтеха.

Что касается знаний, необходимых для нашей работы, то в первую очередь необходимо понимать основы нейрофизиологии, устройство нервной системы, а также, скажем так, владеть искусством проведения экспериментов и работы с добровольцами, чтобы оперативно подготовить к испытанию оборудование и не дать человеку устать от ожидания. Помимо этого, конечно, требуется знание программирования, математики и, как это ни банально звучит, английского языка. Провести эксперимент — это не так сложно, гораздо труднее обработать собранные данные. А почти вся обработка — это либо программирование, либо математика в том или ином виде. Наконец, надо обладать развитыми аналитическими способностями, чтобы понять, что ты наблюдал, как это объясняется и с чем может быть связано.

Из курьезного: порой приходится обладать совершенно неординарными умениями. Так, когда мы разрабатывали тактильные стимуляторы и другое оборудование, приходилось вспоминать электротехнику: паять, как выясняется, — это тоже не самый бесполезный навык для нейроученого. Мне кажется, очень приятная сторона науки заключается именно в том, что она серьезно тонизирует: приходится постоянно учиться новому, причем оно может быть крайне косвенно связано с твоей спецификой. Например, я не думал, что научусь паять, собирать и читать схемы, но в силу необходимости овладел этими навыками.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ

Источник изображений на странице: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия», kjpargeter / фотобанк Freepik, macrovector / фотобанк Freepik, rawpixel.com / фотобанк Freepik.