Несколько генетических вариантов, связанных с социальным поведением медоносных пчёл, находятся в генах, которые ранее были связаны с социальным поведением людей, сообщают ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне в журнале PLOS Biology. Результаты указывают на древние корни социального поведения, которые сохранились у разных видов.

У социальных видов наблюдается индивидуальная вариативность в плане общительности: одни особи очень социальны и имеют множество связей внутри сообщества, в то время как другие предпочитают менее активное взаимодействие. Эта вариативность может быть обусловлена множеством факторов, включая настроение, социальный статус, предыдущий опыт и генетику. Однако генетические и молекулярные механизмы, влияющие на общительность, изучены мало.

Ученые использовали комбинацию методов секвенирования генома, анализа экспрессии генов в мозге и поведенческих наблюдений, чтобы изучить генетические механизмы, лежащие в основе различий в социальном поведении медоносных пчёл (Apis mellifera).

Исследователи собрали взрослых медоносных пчёл из трёх колоний и прикрепили к их телам крошечные штрихкоды, что позволило автоматически отслеживать их социальное поведение в ульях со стеклянными стенками. Полногеномное секвенирование 357 пчёл выявило 18 генетических вариантов, связанных со склонностью делиться питательной жидкостью с сородичами — социальным поведением, известным как «трофаллаксис». Некоторые из этих вариантов были обнаружены в двух генах, neuroligin-2 и nmdar2, которые имеют схожую последовательность с генами, ранее связанными с аутизмом у людей. Секвенирование транскриптома также выявило более 900 генов, экспрессия которых в мозге тем выше, чем чаще пчела взаимодействует с другими особями в улье.

Результаты исследования указывают на сходство генетических механизмов, лежащих в основе социального поведения людей и пчёл — видов, которые разделились более 600 миллионов лет назад. Общительность — сложная характеристика, которая контролируется множеством генов, но общие геномные особенности указывают на то, что существуют древние молекулярные «кирпичики» социальной жизни, которые сохранились на протяжении миллионов лет эволюции, даже если люди и пчёлы развивали социальную жизнь независимо друг от друга.

Авторы добавляют: «Центральной особенностью всех обществ является то, что члены группы часто взаимодействуют друг с другом, но их склонность к этому различна. Сочетая автоматизированный мониторинг социальных взаимодействий, секвенирование ДНК и транскриптомику мозга в колониях медоносных пчёл, мы выявили эволюционно консервативные молекулярные основы общительности, присущие филогенетически различным видам, включая человека».

Иэн Траниелло, автор работы, пояснил: «Общественные насекомые идеально подходят для отслеживания поведения всей колонии, а технологии позволяют наблюдать за каждой пчелой на протяжении большей части её жизни. Молекулярный инструментарий медоносных пчёл обширен и продолжает расширяться. Мы также можем изучать структуру генома или паттерны экспрессии генов в мозге, связанные с различиями в социальной интерактивности. Мы задались вопросом: как мы можем объединить технологии, чтобы проверить гипотезу о том, что некоторые из этих особенностей могут быть общими для разных видов? Именно это мы и сделали».

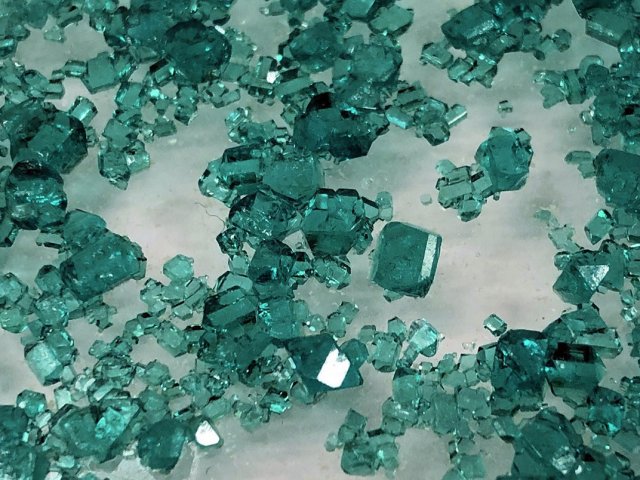

[Фото: Dr. Zachary Huang (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)]