Происхождение жизни на Земле долгое время оставалось загадкой, которая не давала покоя ученым. Ключевой вопрос заключается в том, какая часть истории жизни на Земле потеряна во времени. Довольно часто один вид «прекращает» использовать биохимическую реакцию, и если это происходит с большим количеством видов, такие реакции могут быть фактически «забыты» жизнью на Земле. Но если история биохимии изобилует забытыми реакциями, есть ли способ узнать об этом? Этот вопрос вдохновил исследователей из Института науки о жизни на Земле (Earth-Life Science Institute, ELSI) при Токийском технологическом институте и Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology, CalTech) в США, сообщает издание EurekAlert!. Они решили, что забытая химия проявляется в виде разрывов или «переломов» на пути от простых геохимических к сложным биологическим молекулам.

Ранняя Земля была богата простыми соединениями, такими как сероводород, аммиак и углекислый газ – молекулы, которые обычно не ассоциируются с поддержанием жизни. Но миллиарды лет назад ранняя жизнь полагалась на них как на источник сырья. По мере развития жизни биохимические процессы постепенно превращали данных предшественников в соединения, которые встречаются и сегодня. Эти процессы представляют собой самые ранние метаболические пути.

Чтобы смоделировать историю биохимии, исследователи ELSI нуждались в перечне всех известных биохимических реакций, чтобы понять, какие виды химии способна выполнять жизнь. Они обратились к базе данных Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, в которой каталогизировано более 12 000 биохимических реакций. Имея их в своем распоряжении, ученые начали моделировать поэтапное развитие метаболизма.

Предыдущие попытки неизменно приводили к появлению самых распространенных и сложных молекул, используемых современной жизнью. Однако причина этого была не совсем ясна. Как и раньше, когда исследователи запускали свою модель, они обнаруживали, что могут быть получены лишь несколько соединений. Ученые решили определить, сколько реакций не хватает. Их поиски привели к одной из самых важных молекул во всей биохимии: аденозинтрифосфату (АТФ).

АТФ – это энергетическая станция клетки, потому что с его помощью можно запускать реакции, например, построение белков, которые иначе не происходили бы в воде. Однако АТФ обладает уникальным свойством: реакции, в результате которых образуется АТФ, сами требуют АТФ. Другими словами, если АТФ не присутствует в организме, у современной жизни нет другого способа получить АТФ. Эта циклическая зависимость и стала причиной остановки модели.

Оказывается, реактивная часть АТФ удивительно похожа на неорганическое соединение полифосфат. Если позволить реакциям, генерирующим АТФ, использовать полифосфат вместо АТФ – изменив в общей сложности всего 8 реакций, – можно обеспечить почти весь современный основной метаболизм. После этого исследователи смогли оценить относительный возраст всех распространенных метаболитов и задать конкретные вопросы об истории метаболических путей.

Один из таких вопросов – строились ли биологические пути линейно, когда одна реакция за другой добавлялись последовательно, или же они возникали как мозаика, когда реакции совершенно разного возраста соединялись вместе, образуя нечто новое. Исследователи смогли определить это количественно, обнаружив, что оба типа путей почти одинаково распространены во всем метаболизме.

Но вернемся к вопросу, который вдохновил исследователей – сколько биохимии теряется во времени? «Возможно, мы никогда не узнаем этого точно, но наше исследование позволило получить важное доказательство: для того чтобы соединить геохимию и биохимию, необходимо всего 8 новых реакций, напоминающих обычные биохимические. Это не доказывает, что пространство отсутствующей биохимии невелико, но показывает, что даже исчезнувшие реакции могут быть открыты заново по подсказкам, оставленным современной биохимией», – говорит Смит. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

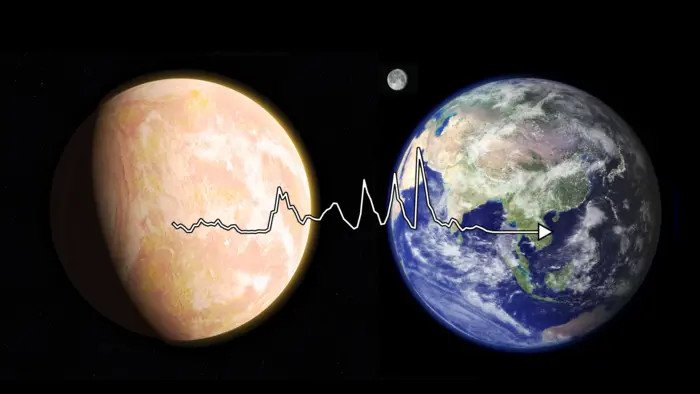

[Фото: NASA's Goddard Space Flight Center/Francis Reddy/NASA/ESA]