Сотрудники ИПФ РАН разработали новую модель нелинейной упругости биотканей и совместно с медиками использовали ее для высокочувствительной диагностики онкопатологий по отличиям их упругих свойств от ткани в норме. Ключевое отличие этого подхода в том, что он основан на физических параметрах, а не на традиционных феноменологических моделях биомеханических свойств тканей.

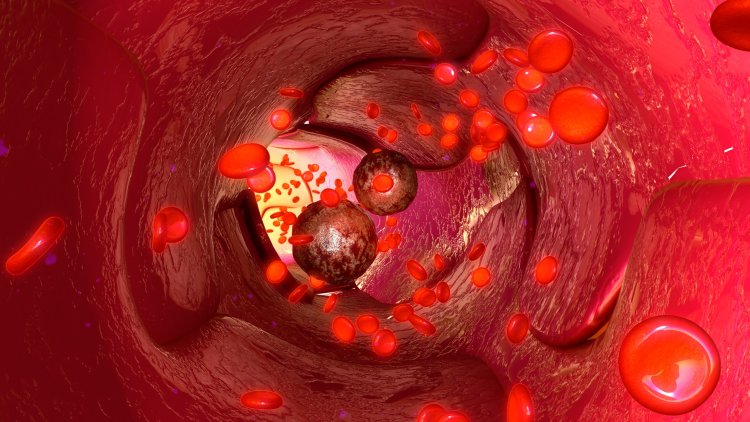

Упругие свойства здоровых и больных тканей отличаются. Например, при сжатии они по-разному «набирают» жесткость. Визуализировать и количественно характеризовать отличающиеся по жесткости области ткани помогают такие методы, как ультразвуковая эластография или возникший за последние годы метод эластографии на основе другого современного метода биомедицинской визуализации – оптической когерентной томографии (ОКТ). Эти методы позволяют оценить жесткостные свойства биотканей, прикладывая к ним вспомогательное механическое нагружение и анализируя вызванные им деформации. Предполагалось, что деформация ткани линейно пропорциональна приложенной нагрузке, иными словами, чем выше нагрузка, тем больше деформируется ткань. Коэффициентом пропорциональности является модуль упругости (модуль Юнга), который и характеризует способность ткани поддерживать свою форму при нагружении, т.е. ее жесткость.

Однако с развитием ОКТ-эластографии в последние годы выяснилось, что большинство биотканей механически ведет себя нелинейно. Например, при деформировании ткани опухоли всего на несколько процентов ее упругий модуль может меняться в несколько раз, т.е. ткань демонстрирует нелинейную упругость. При этом именно особенности такого нелинейно-упругого поведения позволяют отличать доброкачественную опухоль от злокачественной, а также выделять злокачественные опухоли разного типа. Таким образом, возможность адекватно характеризовать нелинейно-упругие свойства тканей позволяет радикально повысить точность диагностики с помощью метода эластографии.

Нижегородские исследователи из Института прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН разработали модель, которая описывает, как меняются упругие свойства тканей под воздействием нагрузки. Ученые использовали аналогию с трещиноватыми горными породами, которые при нагружении из-за постепенного закрытия трещин становятся значительно более жесткими. В биотканях тоже есть различные «неплотности», поры, которые ведут себя подобным образом, так что при увеличении нагрузки ткани тоже становятся более жесткими. Для диагностики важно, что параметры модели, описывающей такое поведение, сильно различаются для различных типов ткани (например, нормы/опухоли или опухолей различного типа).

«В отличие от традиционных феноменологических подходов, известных в биомеханике, введенные в модели параметры имеют ясный физический смысл. Модель хорошо описывает нелинейные зависимости напряжение-деформация для различных типов и состояний тканей. Она позволяет предложить четкие критерии дифференцирования таких типов для широкого класса биомедицинских проблем, – рассказывает заведующий лабораторией волновых методов исследования структурно-неоднородных сред, член-корреспондент РАН Владимир Зайцев. – Уникальная модель уже апробирована на большом объеме экспериментальных данных, получаемых методом компрессионной оптической когерентной эластографии (К-ОКЭ), также развитом в ИПФ РАН. Эта модель показала свою высокую эффективность и полезность для получения биомедицинских диагностических заключений на основе К-ОКЭ метода».

Применимость модели проверена совместно с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета, Нижегородского областного онкодиспансера, ЦКБ Управления делами президента РФ. Они проводили измерения, формулировали диагностические признаки. В результате были получены данные по нелинейно-упругим свойствам для 7 существенно различных типов различных тканей: роговица глаза, перикард, ткани модельных опухолей на мышах, ткани рака груди, лимфоузлы, в том числе с метастазами, ткани тонкого кишечника, различные стенки сосудов с бляшками. Для всех этих очень различных типов ткани предложенная модель позволила значительно повысить ценность диагностических исследований биотканей, проводимых с помощью развитого в ИПФ РАН метода К-ОКЭ.

Сейчас ученые исследуют еще одну возможную область применения ОКТ-эластографии. Она связана с визуализацией проникновения в биоткани различных веществ, применяемых в составе медицинских и/или косметических средств. В этом направлении получены первые очень перспективные результаты.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда (грант №22-12-00295). Результаты опубликованы в журнале Materials.

Информация предоставлена пресс-службой ИПФ РАН

Источник фото: ru.123rf.com