Человек всегда старался защитить лицо: это самая заметная часть тела, на которой сконцентрировано множество важнейших для жизни функций, в том числе органы чувств и возможность питания. До относительно недавнего времени, когда появилась возможность высокотехнологичной медицинской помощи в челюстно-лицевой хирургии, тяжелые травмы лица, особенно ранения, с большой вероятностью приводили к летальному исходу.

Изображение создано при помощи нейросети Kandinsky

Первые образцы шлемов, которые находят археологи, датируются тысячелетиями до нашей эры. Широко известны и хорошо изучены и более поздние образцы времен Античности и Средневековья. С веками менялись характер вооруженных конфликтов и применяемое оружие. Одновременно люди искали новые способы защиты, обновляли дизайн и материалы, из которых изготавливали маски и шлемы. Параллельно с годами методы защиты начали применять в гражданском секторе — появились первые шлемы для пожарных, каски на стройках, маски для работы с инструментом и для спорта.

Рекомендации на основе статистики

История защиты лица прошла долгий путь — от грубых металлических масок, которые средневековые кузнецы ковали интуитивно, до современных высокотехнологичных решений. Сегодня разработка защитного снаряжения — это междисциплинарный процесс, когда материаловеды создают сверхлегкие и прочные композиты, биомеханики моделируют ударные нагрузки, а врачи предоставляют бесценные клинические данные о реальных травмах. Современные стандарты защиты лица — это не просто технические нормативы, а квинтэссенция многовекового опыта челюстно-лицевых хирургов, зафиксированного в цифрах и фактах. И именно такой комплексный подход позволяет создавать снаряжение, которое действительно спасает жизни. В России этой проблемой занимается научная группа в ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России под руководством Сергея Александровича Епифанова — главного внештатного специалиста по челюстно-лицевой хирургии Центрального федерального округа.

Научный вклад врачей в защиту лица (в контексте челюстно-лицевой хирургии) включает систематизацию данных о повреждениях, их причинах и последствиях. На этой основе возможно формулировать выводы об эффективности того или иного метода защиты. Например, в крупных мегаполисах превалируют последствия дорожно-транспортных происшествий, а в менее крупных городах на первое место выходят бытовые травмы. На третьем месте остаются спортивные травмы. При этом наиболее часто поражаемая область лица — это его средняя зона из-за своей анатомической уязвимости и центрального расположения. В общей структуре травм лица на среднюю зону приходится около 40% всех повреждений.

Сергей Александрович Епифанов

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

«Мы, врачи, помогаем людям, когда они получили травму, и видим последствия. При этом последствия — это не только боль и страдания, которые мы преодолеваем вместе с пациентами, но и экономические факторы. Каждый случай — это не просто медицинский диагноз, а серьезное испытание для пациента и его близких. Мы видим не только физические повреждения, но и социальные последствия: потерю работы, финансовые трудности, психологические проблемы, — рассказывает С.А. Епифанов. — Наша задача как врачей — не только лечить переломы и раны, но и помогать пациентам вернуться к нормальной жизни. Однако важно понимать, что многие травмы можно было предотвратить. Использование защитных средств, соблюдение техники безопасности, правильная организация пространства — все это может снизить количество травм. Мы должны работать не только с последствиями, но и с причинами. Только так можно уменьшить количество человеческих трагедий и связанных с ними экономических потерь. Например, наши клинические наблюдения показывают четкую закономерность: у 90% мотоциклистов, не использующих защиту нижней трети лица и поступающих в больницы после ДТП, выявляются переломы нижней челюсти. Соответственно, это наводит на мысли о необходимости обязательного использования комплексной защиты. Как медицинские специалисты мы обязаны не только фиксировать эти травмы, но и инициировать изменения».

Полная защита практически невозможна, но можно снизить тяжесть последствий

Отдельно ученые работают с последствиями травм лица, которые получают военнослужащие. В последнее время военные медики привлекли к этим исследованиям С.А. Епифанова. С позиции клинической практики врачи играют ключевую роль в оценке эффективности средств защиты, формируя научно обоснованные требования к их разработке: анализ характера и тяжести повреждений, выявление слабых мест экипировки и другие параметры. При этом важно соблюдать баланс: маска должна не только защищать, но и быть комфортной при выполнении тех или иных задач. Такой подход превращает защитное снаряжение из пассивного барьера в активный компонент системы безопасности, где медицинские знания служат мостом между технологиями и реальными потребностями пользователей.

На среднюю зону приходится около 40% всех повреждений

Фото: Елена Либрик / Научная Россия

Идеальной защиты не существует, но каждая маска спасает жизни

«Правда в том, что ни один шлем или маска не гарантируют 100% безопасности. Их задача — снизить тяжесть повреждения, превратив потенциально смертельный удар в легкую травму. Этот принцип работает веками. Исторический парадокс: у рыцарей в закрытых шлемах была полная защита лица, но нулевая периферийная видимость; пехотинцы с открытыми шлемами имели широкий обзор, но меньшую уязвимость к ударам сверху и сбоку, — приводит исторический пример С.А. Епифанов. — Как и средневековые доспехи, современные средства защиты эволюционируют через анализ травм. Каждое поколение масок — это ответ на конкретные медицинские данные: от переломов носа у боксеров до ожогов глаз у рабочих. И хотя абсолютной защиты нет, снижение тяжести травм даже на 30% — это тысячи спасенных жизней. Главный урок: защита лица всегда будет балансировать между анатомической уязвимостью (невозможно закрыть все), функциональностью («слепая» маска опасна для жизни) и эргономикой (если маска неудобна, ее снимают)».

В последние годы характер вооруженных конфликтов по всему миру изменился: если в периоды Первой мировой и Великой Отечественной войн на первом месте были огнестрельные ранения, то теперь их место заняли более тяжелые — минно-взрывные. Их особенность в том, что воздействие оказывается не только поражающим элементом, но и ударной волной, продуктами газодетонации, температурой. Задача ученых-медиков в таких условиях — создать механизм на основе известных травм и их анализа, который поможет производителям ответить на вопросы о том, какая степень защищенности требуется отдельным частям лица.

«Чтобы изучить тот или иной характер травмы, мы должны научиться точно воспроизводить ее в экспериментальных условиях, и именно поиском таких возможностей мы занимаемся. Это крайне сложная задача, ведь человеческое лицо — уникальная анатомическая система, где твердые и мягкие ткани взаимодействуют при ударе, зубы могут дробиться, превращаясь в дополнительные поражающие элементы, критически важные структуры, такие как глаза, уши, головной мозг, расположены в непосредственной близости, богатая сосудистая сеть требует особого анализа риска кровотечений. Безусловно, наша главная задача — защита мирных граждан. В клинической практике мы все чаще сталкиваемся с тяжелыми травмами лица, полученными в результате невоенных инцидентов: взрывов на производствах, несчастных случаев на охоте, криминальных происшествий. Дело в том, что голова и лицо обычно остаются самыми незащищенными частями тела, ведь в повседневной жизни мы их ничем не закрываем. У военных врачей опыта в этих вопросах гораздо больше, но и мы стараемся внести свой, пусть и небольшой, вклад», — отметил С.А. Епифанов.

Вернуть лицо реально

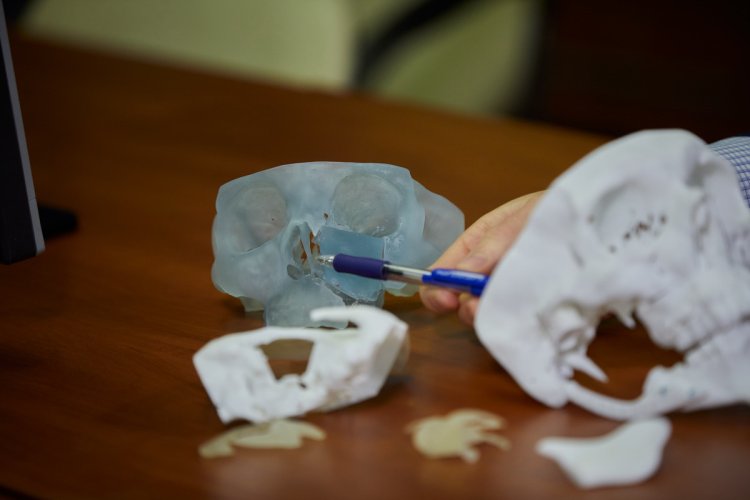

Современная медицина достигла впечатляющих успехов в реконструкции костных структур лица после травм. В этом врачам помогают технологии компьютерного моделирования и трехмерная печать индивидуальных имплантатов, с высокой точностью воссоздающих практически все кости лицевого скелета. При этом высокотехнологичные операции попадают в категорию бюджетного финансирования.

«Травмы лица очень сильно различаются. В отдельных случаях, когда потеряна значительная часть, например при нападении дикого зверя, восстанавливать челюсть только титановыми имплантатами неправильно, так как помимо утраты костных структур есть и утрата мягких тканей. Возможности современной хирургии позволяют это делать. Мы умеем пересаживать ткани из донорской зоны в реципиентную и адаптировать их с помощью индивидуальных имплантатов. Сегодня мы действительно можем сказать, что костная реконструкция лица перешла из категории "чудо медицины" в рутинную практику. Однако продолжаем совершенствовать методы, чтобы сделать их еще более доступными и эффективными», — рассказал С.А. Епифанов.

Фото: Александр Бурмистров / Научная Россия

Другое дело, что оказание помощи такого уровня ставит новые задачи перед системой образования. Стремительное внедрение высоких технологий в реконструктивную хирургию принципиально изменило требования к подготовке специалистов. Сегодня челюстно-лицевой хирург должен быть мультидисциплинарным экспертом, владеющим знаниями в области биоматериаловедения, цифровых технологий и обладающим инженерным мышлением.

«Биоинженеры, проектирующие имплантаты, часто воспринимают анатомию лица как абстрактную 3D-модель. Но человеческое тело — не механический конструктор. Без понимания биологии, физиологии и хирургических реалий самый точный имплантат может оказаться бесполезным или даже опасным. Современная медицина требует командной работы. Хирург должен говорить с инженером на одном языке — только тогда технологии будут работать на пациента, а не против него. Вопросы целесообразности и правильного изготовления имплантатов мы пытаемся транслировать и в профессиональное сообщество. Современный подход требует перехода от линейного обучения к экосистеме постоянного профессионального роста, где хирург регулярно обновляет знания в смежных областях. Это уже не будущее — это насущная необходимость нынешнего дня», — подвел итоги С.А. Епифанов.

Фото: Елена Либрик / Научная Россия