Красноярские ученые продемонстрировали эффективные возможности управления спектром фотонного кристалла, который может работать как универсальный оптический фильтр. Его ключевая особенность — способность обратимо менять свои свойства. При заполнении пор жидкостями он превращается из широкополосного фильтра в узкополосный, а после испарения жидкости возвращается в исходное состояние. Цикл можно повторять неоднократно. Разработка открывает новые перспективы в создании перестраиваемых оптических устройств и высокочувствительных сенсоров. Результаты исследования опубликованы в журнале Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики.

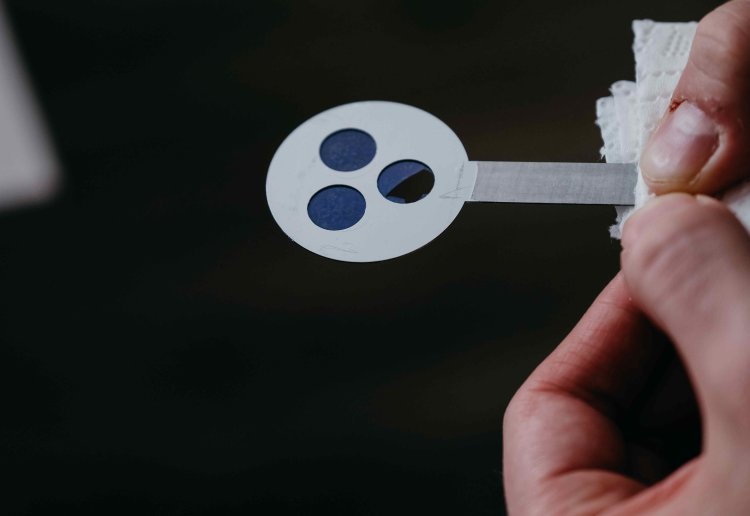

Оптический фильтр на основе фотонных кристаллов. Фото Анастасии Тамаровской / ФИЦ КНЦ СО РАН

Фотонные кристаллы — это искусственные материалы с особыми свойствами, которые позволяют избирательно управлять светом: пропускать или отражать волны определенной длины. Это открывает широкие возможности для их применения в лазерах, микроскопах и системах связи. Однако подавляющее большинство фотонных кристаллов, используемых сегодня в коммерческих устройствах, настроены на один фиксированный диапазон света, который не может быть изменен для решения новых задач.

Ученые Красноярского научного центра СО РАН изготовили одномерный фотонный кристалл на основе пористого оксида алюминия, который может легко менять свои области отражения. Его уникальность в особой пористой внутренней структуре. Изготовленный образец состоит из множества чередующихся слоев с разной пористостью, которые по-разному преломляют свет. Такая архитектура позволила добиться рекордного расширения области отражения кристалла с типичных 50 нанометров до 170 нанометров. Благодаря этому кристалл работает как широкополосный оптический фильтр, эффективно блокирующий широкий диапазон световых волн.

Поры в материале похожи на цилиндры, что позволяет легко их заполнить. Оптические свойства кристалла меняются в зависимости от того, что внутри, например, вода, спирт или ацетон. Жидкость меняет показатель преломления материала. В результате запрещенная зона не просто смещается, но и расщепляется на несколько узких полос. Это превращает кристалл в узкополосный фильтр, способных избирательно блокировать несколько узких диапазонов длин волн.

Заполняя поры разными жидкостями, ученые научились менять оптические свойства кристалла. Более того, их можно тонко настраивать, меняя угол падения света, что вызывает дополнительный сдвиг запрещенной зоны. Эта способность к перестройке открывает широкие перспективы для создания оптических сенсоров и адаптивных фильтров.

«Комбинация этих двух методов — заполнения пор и изменения угла падения света — позволяет использовать один и тот же образец и как широкополосный, и как узкополосный фильтр. Это открывает дорогу к практическому применению разработки. Такой кристалл также можно использовать в качестве высокочувствительного сенсора: по величине спектрального сдвига можно с высокой точностью определять, какая именно жидкость попала в поры», — отмечает один из авторов исследования Максим Пятнов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН.

Важным преимуществом технологии является многоразовость. При испарении жидкости из пор кристалл возвращается в исходное состояние без потери качества. Эксперименты подтвердили, что даже после пяти циклов наполнения и высушивания материал полностью сохраняет свою эффективность. Это делает его перспективной основой для многоразовых фильтров.

Подобные разработки могут стать основой для планируемого в регионе научно-производственного кампуса, который объединит научные институты, университеты и промышленные предприятия и обеспечит быстрый переход от лабораторных исследований к реальному производству. Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Информация и фото предоставлены Федеральным исследовательским центром «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»