«Не познается часть без познания целого, поскольку часть измеряется целым»

Николай Кузанский

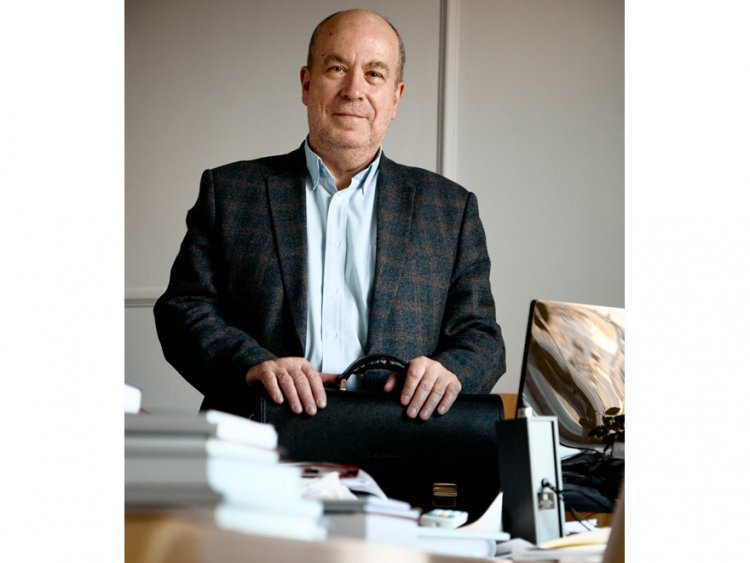

Есть такие вопросы, на которые пытается ответить только одна научная дисциплина — философия. Познаваем ли окружающий мир? Что такое истина? Что первично — материя или сознание? В чем смысл жизни? Что такое «добро» и «зло»? И так далее. Какие вопросы сегодня стоят перед философией? Нуждается ли в ней общество? Наука ли она? На эти и другие вопросы отвечает директор Института философии РАН академик Андрей Вадимович Смирнов.

— Андрей Вадимович, вы по образованию востоковед. Почему вы стали заниматься философией? На какой вопрос искали ответ?

— Да, действительно, я по образованию арабист, но, как я понял сейчас, но, возможно, чувствовал уже тогда, — любой, кто всерьез занимается изучением культуры, в которой не вырос, если она существенно отлична от его собственной, должен, если хочет ее понять, а не просто поверхностно познакомиться, схватить ее как целое. Он должен понять ее основание, потому что культура— это «организм», который обладает единством. Это та самая «морфология культуры», как говорил Освальд Шпенглер. Это целостная форма, в которой разные аспекты, генетически не связанные друг с другом, тем не менее оказываются очень удачно друг к другу пригнаны.

Знаете, говорят — «органичный человек»? В нем одно соответствует другому. Вот так же и развитая большая культура, такая как арабская или арабо-мусульманская, которая существовала на протяжении веков. Исламу 1,4 тыс. лет, а до этого еще была арабская культура, которая дала миру великолепные образцы. Она, конечно, органична, это целостность. Чтобы ее понять, нужно дойти до самых оснований.

Востоковедное образование в России было и остается хорошим, и оно нацелено именно на такую целостность. Но все же для осознания целостности нужен философский подход. В конечном счете любой востоковед, если всерьез занимается своим предметом, становится стихийным философом. Однако целостность культуры и ее основания нужно вывести на свет, чтобы понять, как она мыслит. Оказывается, что разговор об основаниях культуры — это на самом деле разговор об основаниях разума, разговор о философии сознания. Наверное, вот так эта дорога и привела меня к философии.

— То есть вы почувствовали тягу к философии еще в студенчестве?

— Видимо, да. Когда я был студентом, в проезде Художественного театра (сейчас Камергерский переулок) были книжные магазины, столь же тогда многочисленные, как сегодняшние кафе. И в одном из них на втором этаже продавались книги из серии «Философское наследие». Тогда вышел двухтомник Николая Кузанского. Он мне страшно понравился и стал моим любимым философом. Видимо, это была такая случайность, которая оказалась закономерной.

— В те времена, когда и вы, и я учились, философия определялась как «форма общественного сознания, направленная на выработку целостного взгляда на мир и на место в нем человека». Что такое философия сейчас? Какое место она занимает среди других наук?

— Я думаю, что разные философы по- разному ответят на этот вопрос. Как мне представляется, философия— действительно единственная форма общественного сознания, единственный способ отнестись к миру, который отвечает за целостность. Часто спрашивают: философия — это наука или нет? В наш век сциентистского мышления если что-то «не наука», то это как будто уже плохо. Но я убежден: философия — не наука, поскольку наука принципиально фрагментарна и догматична в том смысле, что никогда не задумывается о собственных основаниях.

Наука начинается тогда, когда из целостности мира вы вырезаете какой-то фрагмент и с ним работаете. Тогда вы задаете его онтологию, то есть говорите, что «на самом деле» существует, а чего существовать не может. Для науки это «дано», она это не обосновывает. Это «на самом деле» для каждой науки— свое. Для химии, например, «не существует» той реальности, которой занимается и которую измеряет социология или психология, а для этих наук — реальности химии.

Так вот, философия — единственный вид теоретической деятельности, который, во- первых, отвечает за целостность мира и. во- вторых, задумывается об обоснованности любых теоретических построений, выводит на свет первые основания и наук, и себя самой. В этом смысл философии и ее сила. Но в этом и ее в каком-то смысле слабость, потому что достижения любой науки могут быть превращены в технологию. Собственно, мы верим в теоретическую силу науки, потому что очарованы технологиями. Мы живем в мире технологий, и все они возможны только благодаря науке. Философия же не дает никаких технологий. Хотя сегодня, опять же, повинуясь моде, часто говорят: «технологии управления обществом» — или даже чуть ли не «управления человеком». Ужасно, когда общество и человека низводят до неживой субстанции, которой можно технологично управлять. Настоящая философия, конечно, этого не делает.

Философия занята сама собой в том смысле, что она занимается основаниями нашего мышления и нашего образа мыслей. Это кажется очень абстрактным и вроде бы нужным только философии, но на самом деле это необходимо и всем людям. Вы видите, что происходит в мире: лавинообразное нарастание конфликтов и какое-то совершенно иррациональное противостояние, потеря представления об общих ценностях — то есть утрата той самой целостности, которая была как-то выстроена, по крайней мере на европейском пространстве или даже больше, в течение XIX иХХвв.

Думаю, роль философии здесь существенна. Особенно для нашей страны после тех страшных, с моей точки зрения, событий — двух переворотов 1917 и 1991 гг., которые мы пережили с полной сменой мировоззрения, ориентиров, строя, названия страны, ее границ и т.д. То есть все, что могло измениться в жизни человека, поменялось на протяжении всего лишь одного века два раза.

— Я как раз хотела спросить, отрефлексировано ли в отечественной философской мысли крушение марксизма-ленинизма как некогда единственно верного учения?

— Если брать отдельных мыслителей, то, конечно, они дают свои ответы. Но я бы не сказал, что есть какое-то общее русло ответа на этот вопрос, что достигнуто какое-то согласие по вопросу о том, что делать дальше. Главное ведь — не крушение, потому что крушение, о котором вы говорите. произошло в головах философов задолго до того, как было закреплено в нашей политике. А вот вопрос о том, что делать дальше, пока не имеет общего ответа.

Мне кажется, надо начать даже не с ответов, а с систематизации вопросов. То есть выстроить общую площадку, на которой можно разговаривать, оставив в стороне всякого рода партийные пристрастия. Ведь у нас очень пестрый спектр общественного мнения: и западники, и почвенники, и монархисты, и патриоты, и светская интеллигенция, и клерикалы и т.д. Часто, к сожалению, позиции бывают несовместимыми, причем до всякой аргументации. Я думаю, что нам надо научиться не просто заявлять свой ответ, а его аргументировать и слушать оппонента. Строить разговор не как некую заявку: «Вот я сказал, хотите — соглашайтесь, или я не буду с вами разговаривать», — а как способность говорить на заданную тему, общую для всех нас.

Неправильно говорить, что в советское время не было философии. Хорошая, настоящая философия была. Но она часто уходила из публичного в частное пространство, пряталась в узких семинарах единомышленников. И нам надо снова привыкать к общему разговору не только с единомышленниками. но и с несогласными, понять, что вся пестрота наших мнений и позиций — это «мы», не кто-то другой. Научиться включать, а не исключать.

— А есть ли запрос со стороны общества, власти на философское осмысление прошлого, настоящего, будущего?

— Иногда он слышится, если говорить о власти. Особенно когда наблюдаются какие-то кризисные явления. Вот после 2014 г. такие запросы звучали из МИД. Но они как-то забываются, потому что у нас не привыкли к тому, что есть разные масштабы ответов. Есть, скажем, политический ответ, политическое реагирование — очень короткомасштабное. Это текущее реагирование на текущие вызовы. Естественно, оно должно быть— это понятно, но есть и философское реагирование, более долговременное. И от философии нельзя ждать сиюминутных рецептов, это разговор на перспективу. Но этим и отличается тактика от стратегии. Стратегия строится так, что не сразу видны тактические преимущества. Мне кажется, что и у общества, и у тех, кто принимают решения, пока нет особой склонности к стратегии. И поэтому, может быть, и нет такого явного запроса на философию.

— Я вижу у вас на полке книгу, посвященную академику В.С. Степину, ушедшему от нас в прошлом году. Он дважды был гостем С.П. Капицы в программе «Очевидное — невероятное». Одна из передач была посвящена вызовам времени. А какие вызовы времени ощущаете вы как философ?

— Вспомните времена холодной войны, когда был Советский Союз. Что против нас выдвигалось? Международное право, которое олицетворял собой Запад, в то время как коммунистические страны, говорили нам, действуют вразрез с международным правом. А сегодня разве этот правовой дискурс входу у наших западных друзей? Нет, конечно. Сегодня говорят не о праве, а о правилах поведения — кто себя хорошо ведет, кто плохо. Россия «должна изменить свое поведение», говорят нам. А кто будет определять, какое поведение хорошее, а какое дурное? В результате того, что мир перестал быть биполярным, мы переживаем очень опасный, мне кажется, период, когда возможна узурпация права на истину со всеми вытекающими последствиями. Сегодня США ведут себя как тоталитарный диктатор, не утруждающий себя аргументами и не обременяющий себя совестью. Так теряются и право, и возможность взаимопонимания.

И что дальше? Дальше логика раскручивания этого противостояния ведет непонятно куда. Мы же видим, что происходит: фактически разрушена система контроля вооружения. Неважно, кто виноват, Россия или NATO, но это происходит и никто это не останавливает. Самое плохое — что эта эскалация и это нагнетание приобретают свою внутреннюю логику и инерцию.

— Сейчас много разговоров о той опасности, которую несет для нашей жизни цифровизация...

— Может быть, я старомоден, но я не склонен преувеличивать значение цифровизации. Знаете, первый компьютер появился у меня в 1990 г., когда они еще были редкостью. Помню, он стоил тогда столько же, сколько автомобиль «Москвич»! Сейчас в это трудно поверить. И вся эта цифровизация развивалась на моих глазах. Я не считаю, что это явление, которое часто преподносится как чуть ли не главная опасность нашего времени, действительно столь существенно. Ведь одновременно произошло многое другое, что не имеет никакого отношения к цифровизации.

Вспоминаю свое детство: у нас был полон двор детей, и они играли все вместе. Была какая-то общая жизнь. Сейчас дворы пусты — неужто в результате цифровизации?

Или возьмите полное разрушение методических основ школьного воспитания и образования, или же превращение образования в «услугу», или же ЕГЭ, который лишил школьников способности связно мыслить, обобщать и аргументировать. — мы же знаем все это. поскольку постоянно имеем дело со студентами. Утрата методики школьного образования. ЕГЭ и болонская система нанесли нашему образованию, интеллектуальному уровню целого поколения куда больший урон, чем вся пресловутая цифро- визация. Создается такое впечатление, что раздувание «опасностей цифровизации» нужно только для того, чтобы отвлечь внимание от действительно пагубных и проводимых конкретными людьми в нашей стране «реформ».

Другое дело, что благодаря цифровизации мы все оказались под колпаком. Антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» осуществилась. но совершенно неожиданным образом. Мы сами носим с собой в кармане (ну или у нас на столе стоит) прибор, с помощью которого за нами следят те, кому надо.

В то же время появилась возможность работать с тем, что обозначается термином «большие данные». Это другой способ получения знания об обществе в том смысле, что можно, как говорит академик А. А. Гусейнов, дойти до каждого индивидуального человека и вместе с тем все это обобщить, то есть получить общие знания.

Или же доступность информации. Это потрясающая вещь, когда, во-первых, можно. находясь дома, получить почти все. что угодно, отовсюду. Во-вторых — возможность поиска. Это то, чего не было до цифровизации. Благодаря базам данных сегодня любой человек может работать с огромными массивами текстов так, как раньше могли единицы, обладавшие какой-то уникальной памятью.

С другой стороны, когда мы росли, нужно было гоняться за знаниями, искать книги. А сейчас, мне кажется, люди, скорее, стараются оградиться от этого потока информации. Так что, конечно, все меняется. Но это не что-то фатальное, как иногда представляют. как будто мы, люди, — это песчинки, а на нас накатило цунами цифровизации и мы ничего не можем сделать. Ничего подобного.

— Мир меняется стремительно, а что происходит с человеком, его личностью? Нейролингвист Т.В. Черниговская говорит, что пришла новая реальность, мы оказались в другом типе цивилизации. Некоторые ученые считают, что цифровая цивилизация — это своего рода антропологический вызов и что мозг человека меняется в цифровом пространстве.

— Нейронаука — потрясающая вещь, проводятся фантастические исследования, и есть очень интересные результаты. Но объяснить возникновение сознания работой мозга невозможно. Вопрос осознании— это вопрос, доступный философии, а не нейронауке. Почему?

Мы говорили, что любая наука вырезает свой сегмент мира, задавая его онтологию, то есть определяя, что для нее существует, а что не существует, что она «видит», а чего «не видит». Нейронаука работает с мозгом и нейронными структурами, она по определению не работает с сознанием. Можно бесконечно усложнять структуру когни-томов, даже ввести квалитоны, но это никак не выведет вас к сознанию — точно так же как законы квантовой физики не объясняют законов социологии. В том, чтобы говорить о сознании на языке нейронауки, есть, конечно, определенное очарование: вы идете, как Ахиллес за черепахой в апории Зенона, но черепаха всегда и гарантированно будет впереди. Эта дорога никогда не кончится.

— Андрей Вадимович, в советское время философия была равнозначна идеологии, в нее кроме истории философии входили диамат, истмат, научный атеизм, научный коммунизм и пр. Из чего сейчас состоит философия? Чем занимаются в вашем институте?

— Занимаются философией. То есть философия заполнена философией. Можно посмотреть на названия 30 секторов, которые составляют наш институт, и вы увидите. что это и есть весь спектр философских дисциплин. И сила института в том, что он не фрагментарно представляет философию. а целостно. У нас есть представители аналитической традиции, феноменологи, у нас очень сильная историко-философская школа, философия сознания, этика, эстетика, философия религии, философия естествознания, школа, которую создал академик В.С. Степин, философия техники и т.д., перечислять можно долго.

С 1991 г. нет никаких идеологических предписаний, институт абсолютно свободен в этом смысле. У нас есть весь спектр философских школ, в том числе марксисты. В этом тоже сила института— это свободная площадка, ведь если философия несвободна, это не философия. Ею невозможно командовать, она всегда развивается из себя, из творчества. А творчество иррационально, творец не может творить по заказу. Говорят, что Бог, творя мир, делал это посредством свободного творческого акта. И если мы творцы, мы должны быть свободны, божественно свободны.

— Во время хрущевской оттепели был мощный всплеск философской мысли. Появилась целая когорта мыслителей: Э.В. Ильенков, М.К. Мамардашвили, А.А. Зиновьев, А.М. Пятигорский, С.С. Аверинцев и др. Наблюдалось ли такое во время перестройки? Ведь появилась возможность писать то, что раньше было нельзя.

— Да. конечно. И во время перестройки, и после, и в наше время. Кто-то из этих философов связан с нашим институтом, кто- то не связан. Мне бы не хотелось сейчас называть имена, потому что невозможно всех упомянуть, но история, как говорится, расставит все по своим местам. Кто-то преподает в Высшей школе экономики, кто-то — в МГУ. И не только в Москве, но и в других городах— Санкт-Петербурге, Симферополе, Екатеринбурге и т.д. Это яркие мыслители, которых интересно читать.

После 1991 г. прошло чуть меньше тридцатилетия. За это время мы компенсировали тот недостаток в издании философской литературы. не только западной, но и русской, который у нас накопился за советский период. Но должно пройти еще какое-то время. чтобы все это вошло в культуру, было по- настоящему освоено.

— А в мире интересуются русской философией?

— Интересуются. Недавно в издательстве Bloomsbury Publishing PLC вышел на английском языке том «Философская мысль России второй половины XX века» под редакцией академика В.А. Лекторского и профессора М.Ф. Быковой. Конечно, всегда хочется большей заинтересованности. На Западе хорошо известен ряд имен: М.М. Бахтин. Ю.М. Лотман, А.В. Кожевников и др. Они, можно сказать, вошли в философскую жизнь Запада, стали ее частью. И все же мы сегодня не можем сказать, что задаем мировую философскую повестку дня. Но я думаю, что это время еще придет и те решения, которые могут быть предложены русской философией, будут в будущем востребованы, потому что это именно работа с целостностью, со смыслом. Это те стрежневые вещи, которые волновали наших мыслителей в XIX иХХвв., несмотря на очень большое различие направлений.

— Сегодня английский язык фактически приобрел статус глобального. Он признан языком науки, бизнеса, торговли и т.д. Как русской философии вписаться в международный контекст? Может ли она заговорить на английском языке?

— Здесь есть очень большая проблема. С одной стороны, писать на английском — значит снять языковой барьер. Поэтому пути в основном пошла Европа: даже в Германии сегодня философствуют преимущественно на английском языке, потому что хотят быть понятыми и услышанными. А вот во Франции не спешат отказываться от родного языка. И неслучайно. Любой язык имеет свои особенности. Английский философский лексикон формировался под мощным влиянием эмпирического направления. Он хорошо приспособлен для науки, для аналитической философии, но вряд ли на нем можно с успехом выразить немецкую метафизику или то, что русские философы привыкли искать в жизни: смысл, оправданность и т.д.

Мы пока философствуем по-русски. Хорошо это или плохо? Думаю, что стратегически это выигрыш, потому что, потеряв русский язык, мы утратим больше, чем просто средство. Язык— это не средство, а способ схватывания мира, причем не только лексически. Ведь язык — не набор слов, знаков, это прежде всего связность, способ выстраивания текста.

Семиотический подход к языку, который почему-то так популярен, не отражает самого главного — нашей способности выстраивать любое предложение как связь подлежащего и сказуемого. Но эта связь не может быть обозначением, она не может быть выражена как знаковая функция. Это что- то другое, то. что мы по-русски называем «связность», «целостность» и что, кстати говоря, не очень-то хорошо переводится на английский язык.

Меняя язык, вы меняете всю систему категорий. а в ней одно связано с другим и значение каждого зависит от значения всех внутренних связей. Я думаю, что стратегически философия теряет, утрачивая язык своей культуры.

— Молодежь идет сейчас в философию?

— Да, у нас очень много молодых. Это люди, которые умеют ориентироваться в современной жизни и обеспечивать материальную сторону своего существования. Но их интерес именно философский, и таких много. Это очень отрадно.

— Вы довольны тем, как преподают сейчас философию в высшей школе?

— Нет, не доволен. У нас прекрасные профессора философии, но это не меняет дела. Преподается «философия в единственном числе», как будто это философия «как таковая». Студенты получают учебник, который называется «Философия», но под обложкой — исключительно европейская традиция. Это, конечно, характерно не только для нас, но и для западных стран.

Однако сейчас уже не та ситуация, какая была 100 лет назад, а уж тем более во времена Гегеля. Сейчас мы неплохо знаем незападные философии. На последнем философским конгрессе в Пекине в августе 2018 г. неоднократно звучало, что мировая философия нетождественна западной традиции, что в мире — целый ряд самостоятельных, несводимых друг к другу философских традиций.

Думаю, действительно что-то новое будет достигнуто, когда философия освободится от представления о том, что европейская традиция, в которой вы выросли, — единственно возможная, когда вы осознаете ее собственные основания, а значит и ее силу, и ее ограниченность. И тогда может получиться выйти за эти пределы. Представьте. что вы вынуждены работать только в одном тоне — например, желтом. А есть много других тонов и полутонов. — но вы их не видите, они за пределами ваших парадигмальных ограничений. Будущее — за разноцветной, а не одноцветной философией. Не думаю, что доживу до этого времени, но хотелось бы надеяться, что кто-то увидит такую философию. Это будет очень существенная реформа, вроде квантово-механического переворота в физике — когда он как будто перечеркнул прежнюю картину мира, но на самом деле просто открыл новое измерение в науке.

■

Беседовала Ольга Беленицкая