Какие процессы происходят на границе между атмосферой и океаном? Почему это важно изучать? Чем отличаются эти взаимодействия для разных водных объектов? Какие новые фундаментальные знания это дает и как они могут использоваться на практике? Об этом рассказывает профессор РАН Ирина Анатольевна Репина, заведующая лабораторией взаимодействия атмосферы и океана, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН.

Ирина Анатольевна Репина. Фото Елены Либрик / Научная Россия

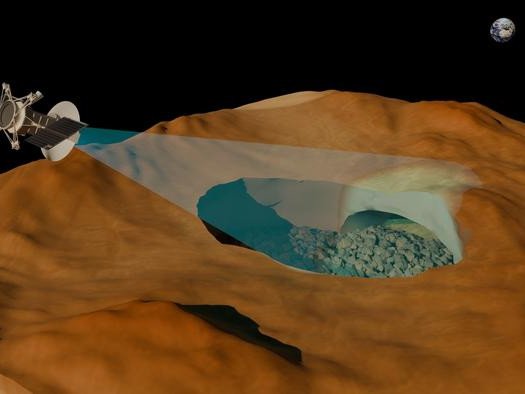

Репина Ирина Анатольевна — доктор физико-математических наук, профессор РАН. Среди научных интересов — экспериментальные исследования атмосферной турбулентности и процессов в приводном слое атмосферы, энерго- и газообмена атмосферы и подстилающей поверхности, исследования структуры и динамики атмосферного пограничного слоя над неоднородной поверхностью, а также разработка методов восстановления характеристик морской поверхности и ледяного покрова на основе спутниковых данных.

— Этой лаборатории уже 40 лет, она возникла в 1985 г. В связи с чем она появилась?

— Исследования взаимодействия атмосферы и океана — важнейшая часть исследований климата. Океан — это основной двигатель климатических изменений, и во многом эти изменения происходят именно из-за взаимодействий атмосферы и океана. Изучать процесс этих взаимодействий очень важно. Океанские исследования проводились у нас в институте с его основания, многие сотрудники бывали в научно-исследовательских рейсах, работали в прибрежных экспедициях, но отдельного подразделения не было, и в 1985 г. заместитель директора Института физики и атмосферы им. А.М. Обухова АН СССР, мой учитель океанолог Юрий Александрович Волков создал эту лабораторию. Ее деятельность была прежде всего направлена на экспериментальные исследования процессов в приводном слое атмосферы. А дальше на основе этих данных разрабатывались параметризации для моделей погоды и климата.

— Чем сейчас занимается ваша лаборатория?

— Мы изучаем процессы взаимодействия атмосферы не только с океаном, но и с криосферой, да и со всей гидросферой. Ведь кроме океана есть озера, реки, водохранилища, болота — тоже интереснейшие объекты для исследования. Сейчас нашу лабораторию скорее можно назвать лабораторией взаимодействия атмосферы и гидросферы. И мы не останавливаемся только на водных объектах, занимаемся и взаимодействием с сушей, то есть нас интересует все, что происходит в атмосфере, когда поток воздуха движется над какой-то поверхностью. Но, естественно, океан у нас остается главным.

— Давайте поговорим подробнее про океан: что там происходит на этой границе?

— Масса интереснейших вещей. Прежде всего, у нас взаимодействуют две движущих среды: когда ветер дует над сушей, на него воздействует только суша, какие-то неровности, которые никуда не деваются. Я не говорю про барханы или снег, это отдельная тема. А в океане это действительно взаимодействие, потому что ветер дует над морем, вызывает волны, возникают неоднородности, которые тоже меняются с воздействием ветра. Океан не стационарен — вы знаете, что волнение всегда очень разное. Когда мы на него смотрим, оно сильно меняется. Если мы, находясь на корабле, посмотрим вокруг, даже при не очень сильном ветре мы увидим самые разнообразные виды волн. Потом у нас образуется слой пены и брызг — это тоже влияет на взаимодействие. Если мы берем глобальные процессы, это вносит вклад в обмен между атмосферой и подстилающей поверхностью, и это достаточно сложно параметризуется в моделях. Мы ищем закономерности.

— Какие же закономерности вы обнаружили?

— Не только мы — над этими вопросами работает много групп в мире. Прежде всего: как морское волнение развивается в зависимости от воздействия ветра? Этот вопрос далеко не простой: нужно разрабатывать модели морского волнения.

— Но ведь волны возникают не только под воздействием ветра, есть и другие причины их появления?

— Если волнение наблюдается только на поверхности (так называемое гравитационное волнение), то оно образуется исключительно под воздействием ветра, других причин нет. Есть классы других волн — внутренние волны, которые возникают из-за изменения плотностных характеристик воды. Есть сейсмические волны, волны-цунами, — конечно, они к ветру отношения не имеют. Но то, что у нас находится на поверхности, — это именно взаимодействие атмосферы и океана, воздействие ветра.

— Почему важно это изучать, строить модели?

— Океан формирует погоду и климат. В океане рождаются опасные явления: циклоны, ураганы, тайфуны. Интенсивность этих явлений связана с интенсивностью взаимодействия атмосферы и поверхности. Естественно, это важно — исследование волнения: как оно развивается, что происходит при волнении. Это необходимо при планировании судоходства, хозяйственной деятельности в океане и прибрежной зоне, то есть это прикладная задача.

— Что вам удалось понять про это взаимодействие?

— Я занимаюсь в первую очередь турбулентным обменом, исследованием потоков, процессами переноса энергии и вещества между атмосферой и океаном при различных условиях. В океане при волнении кроме воды и атмосферы существуют брызги, пена, и возникает как бы дополнительный слой, который достаточно сильно влияет на это взаимодействие. Например, скорость ветра в тайфунах, ураганах. Когда начали ее моделировать, обнаружили, что в моделях она меньше, чем в реальности. В реальности ветер разгоняется быстрее. Оказалось, это происходит, потому что изменяется сопротивление поверхности — сила, которая тормозит воздушный поток. Коэффициент сопротивления при развитии волнения увеличивается — становятся больше волны, и поверхность больше сопротивляется ветровому потоку. Когда ветер достигает серьезных скоростей, коэффициент сопротивления начинает уменьшаться; это подтверждается моделированием, нашими измерениями, лабораторными исследованиями.

— Почему это происходит?

— По двум причинам. Во-первых, изменяется геометрия волнения: волны не могут расти бесконечно, по мере их увеличения они становятся более пологими. Во-вторых, во время шторма образуется слой пены и брызг, которые сглаживают это сопротивление. Атмосфера взаимодействует не с этим хаосом, а с неким сглаженным слоем, и коэффициент сопротивления уменьшается. Но это происходит при очень значительных ветрах, больше 20 м/c, когда в океане находиться страшно. У нас была экспедиция, когда мы провели такие измерения, находясь в океане, — дело было в Арктике.

— Как вы уцелели?

— Повезло. Мне приходилось бывать в достаточно сильных штормах, но это был уникальный шторм. Мы работали в Арктике, была глубокая осень, мы находились в море Лаптевых и попали в полярный мезоциклон — аналог тропических ураганов, которые образуются в полярных районах: в Арктике, Антарктике. Они гораздо меньше по масштабу, недолго живут, но если в него попадешь, мало не покажется.

— А в чем уникальность этого шторма?

— Это был обычный шторм, но мы находились на небольшом судне, и у нас работала аппаратура, с помощью которой мы измеряем характеристики взаимодействия, и мы этот шторм промерили. В этом беспрецедентность ситуации. Такое случается крайне редко.

— Какие данные получили?

— Мы измерили значение коэффициента сопротивления при скоростях ветра больше 20 м/c — там ветер был до 32 м/c. Судовые измерения при таких скоростях вообще очень редки. Обычно измерения в ураганах проводили с помощью самолетов, с которых сбрасывали специальные зонды. В Америке производили целый комплекс таких измерений — скидывали зонды, которые измеряли профиль скорости ветра, и получали значение коэффициента сопротивления. Измерения также проводились в лабораторных условиях. Например, в Институте прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН работает очень интересная научная группа: у них есть специальный ветро-волновой бассейн, и они там проводят свои опыты. В реальных морских условиях, с борта судна, таких измерений почти не проводилось, что вполне объяснимо. Человек может выдержать, судно выдержит, но аппаратура в таких условиях работает с трудом. Нам удалось это сделать. Основная проблема заключается в том, что датчики фиксируют параметры, прежде всего структуру ветра, в условиях неимоверной качки.

— Вы это нормально переносите?

— У меня, к счастью, нет морской болезни. Мне повезло. Поэтому, может, я и люблю океан.

— Вам было страшно или вы испытывали восторг от того, что у вас такая уникальная возможность?

— В тот момент особенного восторга не было — в рейсе была тревожная ситуация, потому что было очень холодно, судно начало покрываться льдом.

— Зачем же вы пошли в эту экспедицию, это же опасно?

— Так получилось. Там сложная история: финансирование, как часто случается, пришло в последний момент, программа была, нужно ее сделать, и мы пошли уже глубокой осенью. Но удачно отработали, все закончилось хорошо.

— Какие вопросы у вас остались по поводу изучаемых процессов?

— Загадок много. С теми же брызгами: допустим, как влияют брызги на коэффициент сопротивления, мы более или менее теперь уже понимаем, хотя точного знания до сих пор нет. Но как ветровой поток ведет себя при наличии хаоса этих капель? Как при этом происходит теплообмен, как эти брызги влияют на обмен теплом, влагой в атмосфере? Очень интересна тема газообмена атмосферы и океана. Есть исследования, модели, но все параметры газообмена, все характеристики требуют дополнительных исследований. Хочется понять, как именно это происходит, особенно в штормовых условиях, что представляет собой перенос газов в системе «атмосфера — океан».

— Удавалось ли вам сделать научное открытие в своей области?

— Особых открытий я, конечно, не делала, но были интересные работы. Например, работа, правда, не связанная с океаном: мы изучали замечательный циклонический вихрь. Вот у меня на стене есть спутниковый снимок. Это озеро Убсу-Нур на границе Монголии и России. Оно практически идеально круглой формы, где-то 80 км в поперечнике, и оно соленое. Находится в резко континентальном климате. Есть такое явление, связанное с озерами, — озерный эффект. Лучше всего оно изучено на примере Великих озер в Америке. Когда холодный сильный ветер дует над незамерзшим, теплым озером, этот поток насыщается влагой, выходит на холодный берег, начинаются жуткие снегопады. Это просто бич побережья Великих озер.

Озерный эффект наблюдается на Ладоге, очень небольшой, потому что у нас озера быстро замерзают. Но озеро Убсу-Нур необычное. Мы проводили работы по моделированию ледообразования и вдруг обнаружили, что лед там образуется примерно на неделю позже, чем прогнозирует модель. В чем дело? Стали смотреть на снимки и обнаружили такой вихрь.

Ирина Анатольевна Репина. Фото Елены Либрик / Научная Россия

— Как он формируется?

— Оказалось, что он возникает в ноябре, захватывая все озеро, я проверила все годы, когда есть снимки. Он там формируется, живет несколько дней и не дает образоваться льду. Тут же развиваются довольно интенсивные скорости ветра и осадки. Почему это происходит? Там резко континентальный климат, озеро соленое, а соленая вода замерзает медленно. Наступают очень низкие температуры, вокруг горы, с гор стекают потоки, сталкиваются над этим озером. Из-за резкого перепада температур начинаются закручивания и рождается вихрь. Аналогичные вихри мы зафиксировали над Байкалом.

— А для людей это не опасно?

— Там практически нет людей. Как на Убсу-Нуре, так и на Байкале вихрь образуется в верховьях, где нет населенных пунктов.

— А если бы они там были?

— Люди столкнулись бы с очень интенсивными осадками. В этих вихрях не столь большая скорость ветра, но самое главное — трудно прогнозируемые, вызванные не синоптическими причинами мощные осадки, которые могли бы причинять целый ряд неудобств.

— Раз уж мы перешли к озерам и другим водоемам, расскажите, какие интересные вещи вам приходится наблюдать здесь.

— Внутренние водоемы сейчас для меня — особенно интересная тема. Там величайшее разнообразие процессов — гораздо больше, чем в океане. Хотя внутренних водоемов мало — если посчитать по площади для всего земного шара, получается где-то 6% суши, — но изучать их невероятно интересно. Конечно, они распределены неравномерно: в Африке и Азии их меньше, а у нас, особенно на Севере, они занимают достаточно большую площадь. В озерах, кроме того, очень интересны биологические процессы, которые сильно влияют на обмен с атмосферой. Эти водоемы служат источником эмиссии парниковых газов, в первую очередь метана, но порой и выводят углерод из атмосферы. Очень интересные структурные особенности возникают при взаимодействии их поверхности с атмосферой: структура волнения, допустим, совсем другая, чем в океане, хотя на больших озерах работают те же океанские модели. Здесь сильно влияние берега. Из-за него в атмосфере возникают вторичные циркуляции, которые тоже вносят существенный вклад в эти процессы. И все это очень мало изучено. Это интереснейший набор тем для исследований.

— А искусственные водоемы вы изучаете?

— У нас сейчас большой комплекс работ связан с водохранилищами. Это искусственные образования, позволяющие изучать антропогенное влияние на климат. Водохранилища оказывают достаточно большое влияние на региональный климат — это тот же озерный эффект, изменение режима влажности, ветрового режима. И водохранилища могут быть значимым источником эмиссии метана. Но при этом они одновременно косвенно выводят углерод из атмосферы. По заказу компании «Русгидро» мы делали уникальнейшую работу. Нами исследовались крупные водохранилища России, причем расположенные в достаточно труднодоступных регионах — в первую очередь в Сибири. Это были настоящие логистические подвиги. Среди наших объектов были Саяно-Шушенская, Зейская, Бурейская, Богучанская, Колымская ГЭС, а здесь, на европейской территории — Чиркейская и каскад водохранилищ Волги: Рыбинское, Волгоградское, Куйбышевское. В Европе было проще, хотя все водохранилища большие и проводить там исследования достаточно сложно.

— Как вы проводили эти исследования?

— В течение трех лет каждый сезон отрабатывали на всех водохранилищах, проводили их комплексную съемку, изучая гидрологию и, прежде всего, баланс парниковых газов. Считается, что водохранилище служит значимым источником эмиссии метана. Это очень интересный газ, в атмосфере его крайне мало, но сейчас его рост достаточно интенсивен. А он в 28 раз более сильный парниковый газ в столетнем потенциале потепления, чем углекислый. Естественные источники метана — это прежде всего болота, но и озера. Считается, что гидроэнергетика безуглеродная, когда для добычи энергии не используется ископаемое топливо. Но водохранилища выделяют метан из-за того, что большое количество органики оказывается захороненным на дне, и когда водохранилище образуется, органика разлагается, идет эмиссия метана.

— Но вы говорите, что они же и поглощают парниковые газы.

— Да, могут косвенно выводить из атмосферы углекислый газ, но это происходит благодаря органике, которая поступает с водосбора водохранилища. Так бы углерод несся рекой дальше и тоже излучался в атмосферу, а здесь он осаждается на дне. Углерод также выводится из атмосферы через цветение, процессы фотосинтеза, осаждение каких-то веществ. И этот баланс для наших водохранилищ получился в основном отрицательным — водохранилище больше поглощает углерода, чем отдает в атмосферу.

— К каким еще выводам вы пришли? Наверное, у каждого водохранилища есть своя специфика?

— Конечно. Прежде всего, мы пришли к выводу, что баланс парниковых газов зависит от очень многих факторов, кроме одной лишь площади водохранилища. До сих пор водохранилища разбивали просто по климатическим зонам. Естественно, чем вода теплее, тем интенсивнее процесс разложения, тем больше эмиссия. Все наши водохранилища находятся в основном в зоне холодного или умеренного климата. При этом, например, Чиркейское водохранилище в Дагестане находится в зоне теплого климата, но фактически не дает никакой эмиссии, потому что расположено в горном районе, там нечему разлагаться. Все осаждение — это в основном пыль горной породы.

— Какое водохранилище производит больше всего парниковых газов?

— По эмиссии метана — Рыбинское. Оно мелкое, очень старое, находится в промышленной зоне.

— И Волга в тех краях все время зеленая. Это связано?

— Нет, это совершенно другие процессы. Зеленый цвет — это цветение. Оно как раз наоборот выводит углекислый газ из атмосферы за счет фотосинтеза и за счет того, что органика, которая каждое лето цветет, потом осаждается на дно. Но другое дело, что она начинает разлагаться, и это вызывает целый ряд биогенных процессов, которые тоже оказывают свое влияние. Мы исследуем эти процессы прежде всего в связи с результатами наблюдений, съемок, по ним мы калибруем модели. В Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ есть озерная модель, которая была адаптирована для водохранилищ по нашему заказу и с нашим участием. Она позволяет рассчитывать полный годовой ход всех этих параметров.

— Я прочитала на вашем сайте, что у вас есть целая сеть обсерваторий, которые позволяют наблюдать за всеми этими процессами. Что это за обсерватории и где они находятся?

— Это не совсем обсерватории, это наши институтские стационары. У нас в институте три стационара: Звенигородская научная станция, Кисловодская и Цимлянская. Там проводятся исследования в режиме мониторинга как раз процессов в атмосфере, вплоть до самых высоких слоев, и процессов взаимодействия атмосферы и поверхности. Все эти станции находятся в очень разных условиях. Кисловодск — это горы, там расположена фоновая станция, где измеряется в очень чистых условиях содержание газов в атмосфере, состав нашей атмосферы. Это плато Шаджатмаз на высоте 2,2 тыс. м. Есть у нас наблюдения и в самом городе Кисловодске, там мы изучаем городской климат и то, как в курортном городе меняется состав атмосферы.

Звенигород — это фоновая станция для Москвы. Она расположена на западе Московской области, а основные ветровые потоки направлены как раз с запада, то есть перенос с московского мегаполиса станцию практически не затрагивает. Это индикатор загрязнений в столице. Одновременно идут измерения на нашей территории в центре Москвы: прямо здесь, на крыше, во дворе института оборудована обсерватория, где мы измеряем аэрозольный и газовый состав атмосферы. В Звенигороде мы также создали уникальную обсерваторию по исследованию влияния неоднородной поверхности на процессы в атмосфере. Там интересный рельеф — лес, поля, строения. И мы пытаемся понять, как они влияют на обменные процессы и атмосферную турбулентность.

— А Цимлянская станция?

— Она тоже уникальна. Станция была создана основателем нашего института Александром Михайловичем Обуховым специально для того, чтобы проверять в стационарных условиях теории атмосферной турбулентности. В середине прошлого века была разработана так называемая теория подобия Монина — Обухова, которая позволяет на основе информации о достаточно просто измеряемых метеопараметрах рассчитывать характеристики турбулентного обмена, а также необходимые для атмосферного моделирования приземные потоки вещества и энергии. Эта теория описывает, как ветер, температура и другие параметры атмосферы зависят от высоты в приземном слое. Она утверждает, что если известны масштабы скорости и длины, то все профили можно описать универсальными функциями, зависящими от нормированной на некий масштаб высоты. Для ее применимости нужна однородная поверхность, потому что неровности или неоднородности (леса, поля, города, озера) нарушают турбулентный баланс. Однородность обеспечивает одинаковые условия по всей площади, что позволяет упростить уравнения и получить универсальные зависимости. Для проверки теории, определения вида универсальных функций, вообще для исследования ничем не замутненных турбулентных процессов нужна была именно такая территория. И она была найдена в степях Придонья. До сих пор мы проводим там ежегодные специализированные экспедиции, а два года назад начались и измерения в режиме мониторинга.

— Какие у вашей лаборатории и у вас лично научные планы?

— Сейчас главные наши планы, в том числе мои личные не только как сотрудника, но и как замдиректора института, — расширение сети наблюдения на наших стационарах, создание единой базы данных, введение этих данных в научный оборот, публикация материалов. Мой интерес — исследование взаимодействия атмосферы и неоднородной поверхности. Сюда укладываются и все наши водные объекты, и океан, и прибрежные районы. Это очень малоисследованная область — как именно различные неоднородности влияют на динамику атмосферного пограничного слоя.

— Этим летом планируются экспедиции?

— Во-первых, работы в прибрежной зоне — в Крыму, на океанографической платформе в поселке Кацивели. Мы также используем возможности научно-исследовательской станции на острове Самойловский — это уже Арктика, дельта Лены. Там полигональная тундра — мерзлота, где происходят сложные процессы, связанные с деградацией мерзлоты. Это приводит прежде всего к интенсивной эмиссии парниковых газов в атмосферу. Там встречаются различные типы неоднородных поверхностей — четкие квадраты, внутри которых находятся небольшие озерца, что приводит к структурным и температурным контрастам.

— Поедете в Арктику, а потом в Крым погреться?

— Примерно так.

— Что в вашей работе вас больше всего привлекает?

— У меня очень интересная работа, потому что мы исследуем природу, которая невероятно разнообразна и в которой множество различных взаимосвязей. И моя работа позволяет видеть эти процессы в их действии. Мы постоянно находим новые интересные природные объекты, а старые не перестают приносить нам сюрпризы. Еще у нас замечательный коллектив.

— Что за люди работают в лаборатории?

— Коллектив в основном состоит из молодых специалистов, преимущественно выпускников Московского физико-технического института (который я тоже окончила), а также географического и физического факультетов МГУ. Наша работа связана как с теорией, так и с практикой. Сотрудники лаборатории должны знать математику, физику, уметь моделировать и работать руками. Именно такие специалисты у меня и работают. Хорошие, толковые ребята, я ими горжусь и радуюсь. Есть кому продолжить наше дело.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ