Как искусственный интеллект помогает ученым создавать новые химические соединения с заданными свойствами? Что такое ионогели и фотокаталитические материалы? Для чего изучаются молекулы с переключаемыми магнитными свойствами? Об этом и многом другом узнали участники студенческого тура в Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова (ИОНХ РАН), проведенного порталом «Научная Россия» 22 сентября.

ИОНХ РАН — институт с многолетним научным опытом, чья история берет начало в 1934 г. В числе важнейших направлений его работы — координационные (комплексные) соединения и получение новых неорганических веществ и материалов.

«Координационная химия немного отличается от металлоорганической тем, что в ней не обязательно должна присутствовать связь “металл — углерод”. В координационном соединении должен быть металл-комплексообразователь — например, цинк, железо, кобальт <…> — и какой-либо лиганд. Чтобы упростить, поясню, что его роль может играть органическая молекула, — объяснил старший научный сотрудник лаборатории химии координационных полиядерных соединений ИОНХ РАН, кандидат химических наук Дмитрий Сергеевич Ямбулатов. — Если в какой-либо органической молекуле есть, допустим, атом азота со свободной электронной парой, то он стремится “разместить” ее на d-подуровне, например, цинка, кобальта, железа. Таким образом, мы берем ион некоего металла, некое органическое соединение, объединяем их, и в результате получаем совсем другую молекулу, чьи свойства будут отличаться от характеристик иона-комплексообразователя и исходной органики».

Участники студенческого тура посетили две институтские лаборатории, а также Центр цвета.

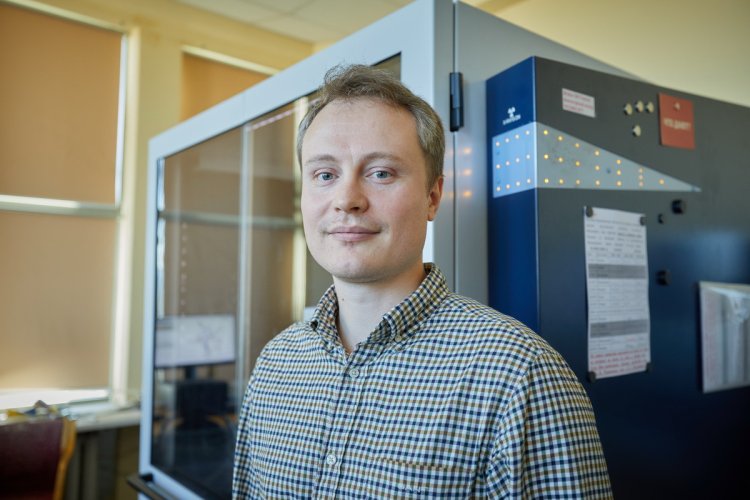

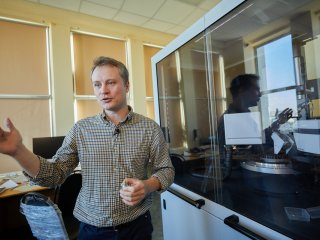

Участники студенческого тура «Научной России» со старшим научным сотрудником ИОНХ РАН Дмитрием Сергеевичем Ямбулатовым.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Искусственный интеллект в помощь естественному

Первой «остановкой» на экскурсии в мир химической науки стал Центр цвета ИОНХ РАН.

«Здесь мы занимаемся разработкой эффективных излучателей для дисплеев. Вы наверняка знаете, что сейчас во многих устройствах уже стоят OLED-дисплеи на основе так называемых органических светоизлучающих диодов. Наиболее эффективные излучатели, дающие разнообразные насыщенные цвета, <…> делаются на основе комплексов иридия», — сказал заместитель руководителя Центра цвета, кандидат химических наук Станислав Игоревич Беззубов.

Заместитель руководителя Центра цвета ИОНХ РАН, кандидат химических наук Станислав Игоревич Беззубов.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Чтобы упростить подбор новых соединений, ученые создали систему искусственного интеллекта, предсказывающую, как могут выглядеть молекулы с запрашиваемыми свойствами.

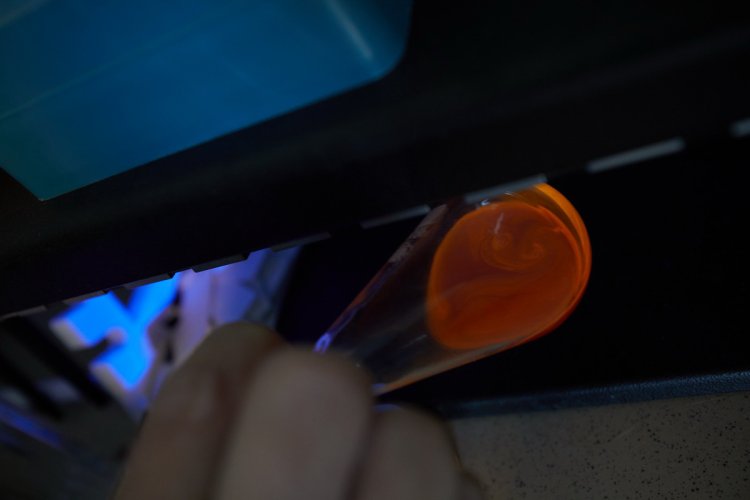

«Мы впервые собрали огромную базу экспериментальных данных о соединениях-излучателях. Затем мы разработали для них модель машинного обучения, которая с точностью около 80% предсказывает длину волны излучения, то есть какой цвет будет у люминесценции <…>, и квантовый выход, то есть с какой эффективностью будет испускаться это излучение», — пояснил С.И. Беззубов. В качестве примера ученый показал студентам комплексное соединение оранжевого цвета, люминесцирующее под воздействием ультрафиолетового излучения. Оно как раз было получено «по рекомендации» ИИ.

Образец люминесцирующего комплексного соединения, полученного учеными ИОНХ РАН.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Вторая «умная» программа с аналогичными функциями, созданная в ИОНХ РАН, предназначена для подбора потенциальных лекарств против рака. Здесь ученые достигли еще более высоких результатов, поскольку для обучения программы удалось собрать больше данных, чем для первого проекта. Система позволяет составлять структурные формулы потенциально действенных молекул с заданными свойствами. Так, можно отрегулировать цитотоксичность моделируемого вещества и ее особенности — должна ли она зависеть от воздействия света.

Применение ИИ в химической науке играет важную роль: ученым уже не нужно затрачивать много времени на подбор веществ методом проб и ошибок и лабораторные испытания каждого из них. Умные программы, обученные на огромном количестве данных, сужают круг поисков, указывая исследователям на соединения с наибольшим потенциалом.

«Мы синтезируем опытные образцы в колбах. Для этого мы смешиваем источник металла (то есть ту или иную неорганическую соль) и органические фрагменты, лиганды. <…> Путем нагревания эти вещества вступают в взаимодействие, и получается целевое соединение», — добавил С.И. Беззубов.

Чтобы увидеть молекулярную структуру получаемых соединений, исследователи используют рентгеновский дифрактометр. Данные, полученные с его помощью, математически обрабатываются — и в результате ученые получают трехмерную модель строения того или иного соединения.

Выявление ультрафиолета, очищение воды и многое другое

Погружение в химию продолжилось в лаборатории синтеза функциональных материалов и переработки минерального сырья. Как узнали студенты из рассказа научного сотрудника института, ведущего преподавателя Центра дополнительного образования ИОНХ РАН Даниила Андреевича Козлова, здесь создаются материалы с самыми разными областями применения: от средств УФ-защиты до люминесцентных соединений.

Например, в лаборатории разрабатываются ионогели — это материалы, объединяющие в себе аэрогель и особую ионную жидкость. Они могут использоваться для очистки растворов от ионов-загрязнителей — как положительных, так и отрицательных.

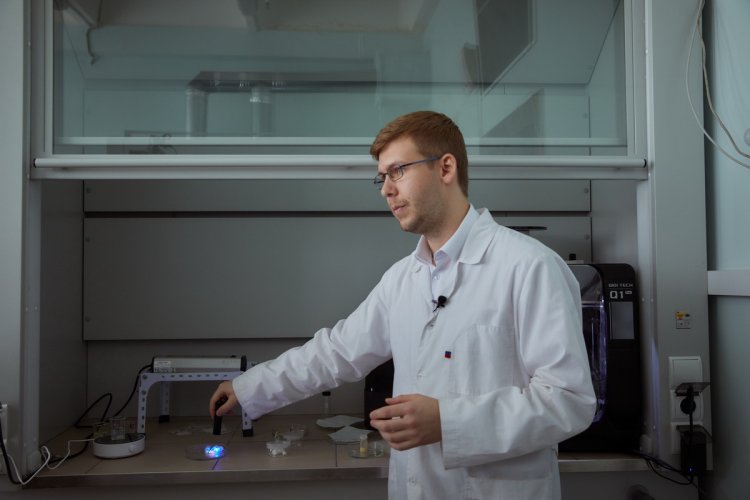

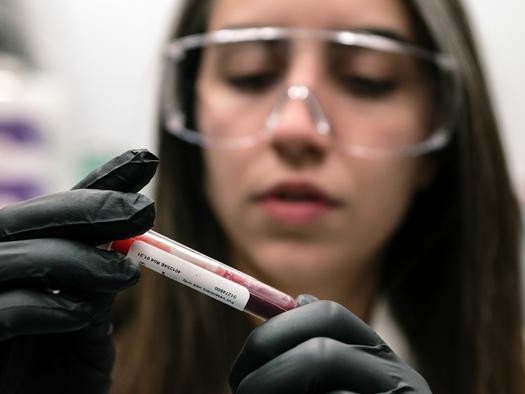

Научный сотрудник ИОНХ РАН Даниил Андреевич Козлов демонстрирует студентам люминесцирующие материалы, испускающие видимый свет разных цветов под воздействием УФ-излучения.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

«Мы получаем материалы с высокой площадью поверхности — более 100 м2 на 1 грамм. Они сверхлегкие, то есть их абсолютная плотность сопоставима с плотностью воздуха, — подчеркнул Д.А. Козлов. — За счет того что у этих материалов большая площадь поверхности, мы можем эффективно использовать их для поглощения различных нежелательных соединений из растворов».

Другой класс соединений, над которыми работают ученые, — фотохромные материалы, временно меняющие окраску под действием ультрафиолетового излучения и позволяющие таким образом его обнаруживать. В качестве примера Д.А. Козлов показал прозрачную жидкость, которая под действием УФ-фонарика в считанные секунды окрасилась в ярко-синий цвет.

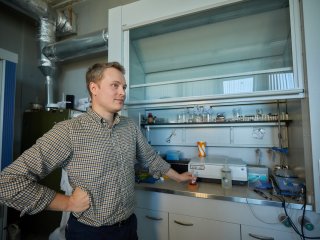

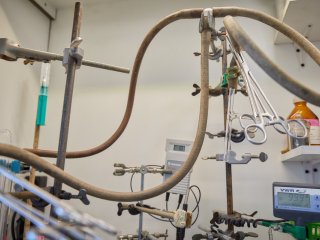

Система сверхкритической сушки (слева) помогает ученым получать аэрогели.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

«Конкретно я занимаюсь фотохромными материалами и фотокаталитическими материалами. Фотокаталитические материалы — это соединения, которые под воздействием <…> электромагнитного излучения в области ультрафиолета либо видимого света <…> способны разлагать различные органические примеси либо, наоборот, приводить к тому, что получаются новые соединения», — добавил Д.А. Козлов. Подобные фотокатализаторы используются для очистки воды и воздуха.

Д.А. Козлов познакомил гостей с установками для изучения и получения веществ и материалов. Например, оборудование для измерения краевого угла смачивания позволяет в том числе определить, гидрофильные или гидрофобные свойства проявляет та или иная поверхность при взаимодействии с разными растворителями. Инфракрасный спектрометр предназначен для определения состава веществ (в основном, органических) по межатомным связям в молекулах. А система для сверхкритической сушки — важный инструмент в получении аэрогелей.

Подробнее о разработках лаборатории можно узнать из новости на портале «Научная Россия».

Борьба с бактериями и «переключаемые» магнитные соединения

О том, чем занимаются исследователи из лаборатории химии координационных полиядерных соединений ИОНХ РАН, рассказал кандидат химических наук Дмитрий Сергеевич Ямбулатов. Одна из разработок ученых — комплексное соединение цинка, обладающее антибактериальной активностью. Оно хорошо проявило себя в борьбе против микроорганизма M. smegmatis, используемого в качестве модели в исследованиях в области борьбы с туберкулезом. Перспективное вещество требует дальнейших исследований.

Популяризатор науки, старший научный сотрудник лаборатории химии координационных полиядерных соединений ИОНХ РАН Дмитрий Сергеевич Ямбулатов.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Обширное направление работы ученых — «управляемые» комплексные соединения: их магнитные свойства можно контролируемо «включать» и «выключать». Как отметил Д.С. Ямбулатов, сейчас эти структуры активно изучаются. Если работа с такими материалами будет успешной, их можно будет использовать в качестве новых емких носителей данных.

«Если одна и та же молекула может быть намагничена или размагничена, эти два состояния могут соответствовать нулю и единице, сегодня повсеместно используемым для передачи информации», — заметил Д.С. Ямбулатов.

Студенческий тур в ИОНХ РАН позволил его участникам узнать больше о координационных соединениях и их применении.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Сотрудники ИОНХ РАН работают с тремя видами «переключаемых» комплексов. В первом случае магнитные свойства соединения меняются при перемещении электрона между металлом и лигандом, во втором — при изменении «окружения» иона-комплексообразователя из-за перестроения связей, в третьем — при перемене электронного состояния самого металла. Пока работа с этими веществами требует экстремально низких температур, но их совершенствование продолжается.

Интересно, что сотрудники лаборатории сами выдувают стеклянные ампулы для проведения изысканий, что позволяет эффективнее использовать ресурсы.

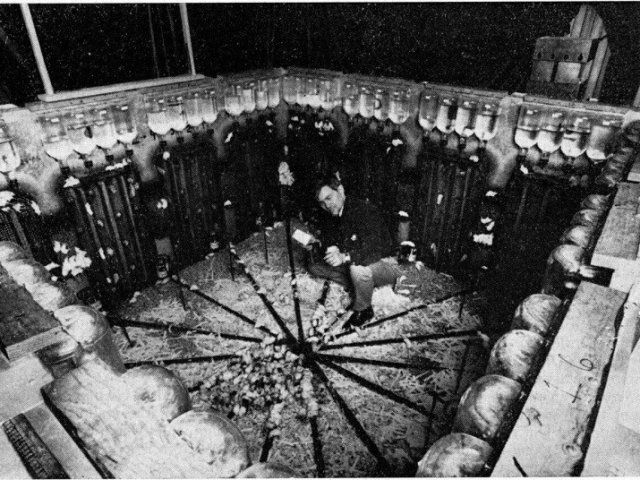

В лаборатории химии координационных полиядерных соединений ИОНХ РАН.

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

Ученые занимаются и прикладными исследованиями — например, Д.С. Ямбулатов курирует синтез отечественного катализатора для получения гидрированного бутадиен-нитрильного каучука. Этот материал очень востребован в нефтедобыче. Изыскания ведутся по запросу промышленного партнера: китайские и индийские катализаторы, на которые пришлось переключиться предпринимателям после изменения зарубежных поставок, оказались невысокого качества.

«Это первый очень приятный опыт, когда ты синтезируешь соединение и своими глазами видишь, что оно используется», — поделился Д.С. Ямбулатов.

Исследователь также познакомил студентов с технологиями, используемыми в лаборатории для работы с разными веществами. Например, комплексные соединения двухвалентных лантаноидов неустойчивы на воздухе, поэтому с ними ученые взаимодействуют в инертной среде: помещают в сосуд, откуда с помощью вакуумного насоса откачивается воздух, или в газы, не склонные к химическим реакциям (например, аргон). А для защиты пресловутого насоса от попадания растворителя применяется «ледяная ловушка» на основе жидкого азота, на стенках которой оседают едкие пары.

Материал подготовлен при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ