В природе переход от неодушевленных веществ к живым существам совершается столь нечувствительно, что нельзя провести границы между двумя этими группами.

Аристотель

Изучение гуминовых веществ называют наукой на стыке живого и неживого. Гуминовые системы образуются в результате случайного синтеза при распаде живых систем, осуществляя переход от живой материи к неживой. Гумификация ― второй по масштабности процесс превращения органического вещества на нашей планете после фотосинтеза. О том, что такое гуминовые вещества, как их можно использовать и при чем здесь энтропия, корреспонденту «Научной России» рассказала доктор химических наук Ирина Васильевна Перминова.

Справка. Ирина Васильевна Перминова ― доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией природных гуминовых систем кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Международного общества гуминовых веществ (IHSS), ассоциированный член Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) по секции VI «Химия и окружающая среда», член Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам.

― В своих выступлениях вы часто говорите, что у гуминовых веществ нет точного химического определения. А что оно должно в себя включать?

― Дело в том, что у гуминовых веществ нет индивидуальной химической формулы, а для нас, химиков, это ведь самое главное. Но недавно в этой области произошел долгожданный прорыв: ученые установили химический механизм образования в окружающей среде систем с очень долгим временем жизни, таких как гуминовые вещества, и теперь мы можем отнести их к классу биогеохимических макромолекул. Речь идет об исследовании моего хорошего друга Норберта Херткорна из Центра им. Гельмгольца (Мюнхен, Германия). Этой весной он вместе с коллегами опубликовал в журнале Nature статью, вызвавшую большой резонанс.

Ученые открыли механизм возникновения сложности гуминовых систем ― той экстраординарной сложности, которая принципиально отличает их от живых систем.

Живые организмы состоят из молекул, организованных в строгом соответствии с генетическим кодом, благодаря которому реализуется идеальный «химический порядок». Такие организмы функционируют как биологические машины, и любое отклонение, выпадение из строя «карается по закону», то есть ведет к разрушению системы.

Гуминовые вещества, напротив, образуются в результате нарушения «химического порядка» в процессе естественного разрушения биологических машин и представляют собой накачанные энтропией системы разупорядоченного углерода с очень высокой степенью химического разнообразия.

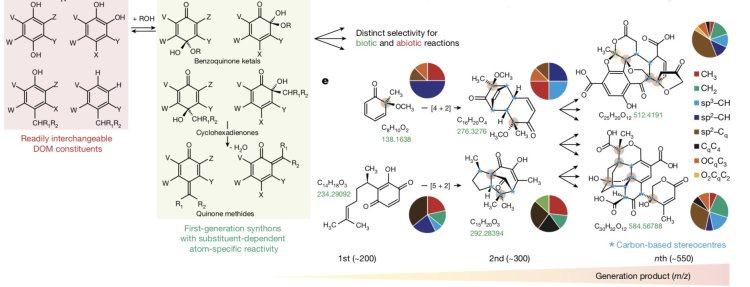

Норберт Херткорн вместе с коллегами предложил новый удивительный подход к пониманию эволюции органического углерода в глубинах океана. Согласно этому пониманию, создание субструктур природного органического вещества происходит по механизму окислительной деароматизации (oxidative dearomatization, ODA), широко используемому в органической химии для синтеза каркасов природоподобных структур. Этот механизм преобразует разнообразные полифенольные соединения лигниной и танниной природы в большие алициклы, отличительная особенность которых ― наличие атома углерода, связанного с одним атомом кислорода и тремя атомами углерода (единица OCqC3).

Окислительная деароматизация ― ключевой механизм создания новых кислородсодержащих алициклических молекул и основной драйвер химического разнообразия гуминовых систем.

Молекулярная эволюция гуминовых систем. Иллюстрация: Harir et. al. 2024, Nature, 628, 776

― Вы сказали, что гуминовые вещества образуются в процессе разложения органики. Значит, их можно получить из торфа или, например, угля?

― Да. Торф и уголь ― это сырье, а гуминовые вещества ― это химические соединения, входящие в их состав. Мы относим гуминовые системы к классу химических соединений, которые можно охарактеризовать на молекулярном уровне. Торф действительно содержит гуминовые системы, но не только их.

― Гумус тоже состоит из гуминовых веществ?

― Да. Но гумус — это, конечно, нечто гораздо большее, чем гуминовые вещества, потому что гумус ― это практически все органическое вещество, все то, что некогда было живым и затем перешло в состав почвы, за исключением остатков корней, стеблей, листьев и т.п.

― А где помимо почвы встречаются гуминовые вещества?

― Везде. В природе существует единый механизм образования органической материи ― фотосинтез: первичная органическая материя создается за счет энергии Солнца благодаря фотосинтезирующим организмам ― растениям. А гуминовые вещества ― это продукт гумификации, то есть распада всего синтезированного органического вещества. Конечным продуктом гумификации выступают гуминовые вещества, представляющие собой сложные разупорядоченные системы. Вместе гумификация и фотосинтез составляют планетарный метаболизм, а гуминовые системы ― это планетарный метаболит живого вещества, если хотите.

― Превращающий живое в неживое?

― Несущий в себе код живого в неживое. Причем это неживое обладает колоссальным количеством функций, и самая главная из них ― сделать нашу планету пригодной для жизни живого. С помощью гуминовых веществ живое трансформирует косный мир, делая нашу планету пригодной для жизни.

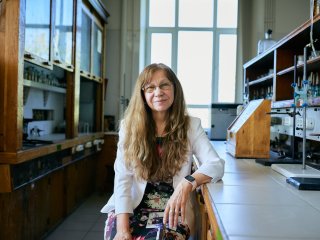

Ирина Васильевна Перминова в практикуме химического факультета МГУ. Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

― У гуминовых веществ очень широкий спектр применения: от косметологии, медицины и сельского хозяйства до решения серьезных экологических проблем. Добывают ли где-либо гуминовые вещества в промышленном масштабе? Насколько это целесообразно?

― Я считаю, что мы живем в удивительное время, ведь именно сейчас гуминовые вещества становятся востребованными как никогда. Понимание фундаментальных процессов естественной и искусственной гумификации сегодня очень интересует ученых и специалистов, связанных с промышленностью, хотя раньше исследования в этой области, как правило, не выходили за рамки вопросов получения и использования сырья. Но сейчас назрела совершенно другая проблема: глобальная, экологическая. Перед специалистами во всем мире стоит задача сохранить природные экосистемы с их богатым биологическим разнообразием. В мире действуют общественные движения, цель которых ― привлечь внимание к проблеме сохранения ископаемого углерода.

В наши дни теория гумификации переживает ренессанс, мы видим очень большое количество научных работ по искусственной гумификации.

Это вполне закономерно, потому что мы сталкиваемся с большим количеством органических отходов по всей планете, а гуминовые вещества могут сыграть важнейшую роль в борьбе с ними. Мы слышим отовсюду разговоры об экономике замкнутого цикла. Самое главное в такой циркулярной экономике ― полная ликвидация отходов или устранение их на самой начальной стадии.

― Но синтезировать гуминовые вещества пока никто в мире не умеет?

― Единственная страна, где работает целый завод по синтезу таких искусственных веществ, ― Россия. Этот завод, выпускающий препарат «Лигногумат», находится в Ленинградской области, и мы активно сотрудничаем с нашими питерскими коллегами из ООО «НПО «РЭТ». Компания получает органические удобрения с помощью искусственной гумификации, используя в качестве сырья отходы целлюлозно-бумажного производства (лигносульфанат). Лигногумат хорошо зарекомендовал себя для комплексной обработки растений и весьма востребован на рынке.

Несколько лет назад в одном из ведущих научных журналов, Advanced Science, вышла статья известного ученого Маркуса Антониетти, возглавляющего Институт коллоидов и межфазных поверхностей Общества Макса Планка в Потсдаме. Он писал, что за искусственными гуминовыми веществами будущее, ведь они дают возможность сохранить климат на нашей планете.

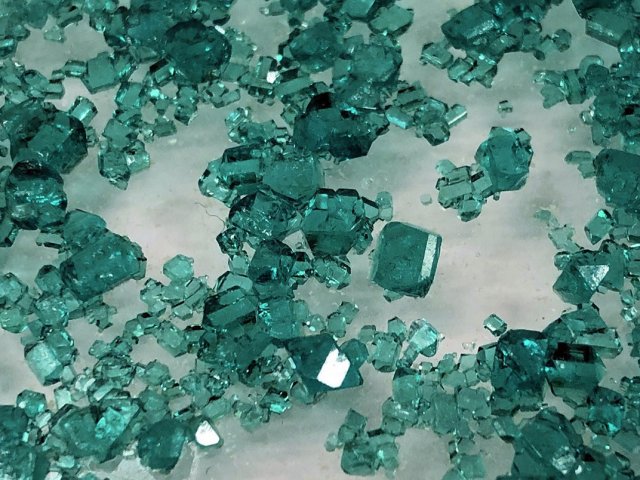

Гуминовые вещества положительно влияют на химические и биологические показатели почв.

Фото: rawpixel / 123RF

― Каким образом?

― Гуминовые вещества позволяют из отходов получить соединения, живущие в окружающей среде на протяжении длительного времени, а это и есть основное требование для всех технологий декарбонизации. В последние годы в вопросах утилизации отходов большие надежды возлагались на древесный уголь (биоуголь, biochar), который должен был заменить гумус, но оказалось, что биоуголь нестабилен и очень быстро трансформируется почвенными микроорганизмами, превращаясь, опять же, в тот самый гумус. Сейчас в Chemical Reviews выходит очень большое количество научных работ, посвященных изучению процессов искусственной гумификации для создания новых технологий, в том числе по утилизации органических отходов разного происхождения. Я могу согласиться с моими коллегами в том, что за гуминовыми веществами будущее.

― То есть гуминовые вещества помогут очистить планету от отходов?

― Они и так делают это на протяжении всей истории углеродной жизни на Земле, это их природная функция. Я считаю, что если мы научимся связывать углерод в гуминовые вещества и применять его по назначению, то это станет оптимальным природоподобным инструментом декарбонизации: вы выводите углерод из атмосферы и возвращаете его в почву ― самый большой резервуар углерода на планете. Именно в таком виде углерод сможет принести максимальную пользу и позволит восстановить деградированные почвы, вернуть им плодородие.

― Проводятся ли на химическом факультете МГУ подобные исследования?

― Да, и, на мой взгляд, это одно из самых интересных научных направлений. Мы назвали его «экоадаптивная химия и технологии». Это изучение механизмов самоорганизации и самоочищения в природе для воспроизведения в материалах, процессах и технологиях. Конечно, здесь мы идем рука об руку с зеленой химией, на знаменах которой ― минимизация воздействия на окружающую среду. Однако у зеленой химии нет императива «учимся у природы»; ее императив ― не вредить природе. Я считаю, что будущее развития химии ― учиться у природы! Мы должны думать о сложных веществах и процессах, не искать легких путей. Мне бы хотелось, чтобы мои студенты черпали химическое вдохновение в окружающем их сложном и разнообразном мире.

Мы, химики, очень хорошо знаем мир в колбе: от молекул до атомов, ядер и электронов. Это прекрасно. А вот о том, как устроен этот мир на бо́льших масштабах, мы осведомлены не так хорошо.

Именно поэтому в 2022 г. у нас на химическом факультете МГУ была открыта новая специализация под названием «экологическая химия и экоадаптивные технологии», благодаря которой химики учатся смотреть на окружающий мир совершенно по-новому.

― К слову о смене подхода. В начале нашего разговора вы сказали о том, что благодаря новому исследованию Норберта Херткорна произошла смена парадигмы в понимании того, что такое гуминовые вещества. К чему, на ваш взгляд, это может привести?

― Это очень глобальный вопрос. Нам еще предстоит осознать все произошедшие изменения. В ближайшее время мы будем обсуждать их в рамках рабочей группы по проекту Международного союза теоретической и прикладной химии, посвященному разработке химического определения гуминовых веществ. Я руковожу этой рабочей группой, в которую также входят Норберт Херткорн и другие мои коллеги. Кроме того, в августе этого года пройдет научная конференция Международного гуминового общества. Эта встреча как раз будет посвящена выработке химического определения гуминовых веществ, и, я думаю, она станет знаковым событием для нас.

Химия начинается с молекул. Ранее мы не могли «подержать в руках» ни одну молекулу гуминового вещества, а теперь у нас есть ряд молекул и объяснение механизмов их образования. Мы можем классифицировать их, описывать на разных уровнях. Для нас это настоящий прорыв и новая веха в истории изучения гуминовых веществ.

Сбывается пророчество Жан-Мари Лена ― лауреата Нобелевской премии по химии 1987 г. за открытие супрамолекулярной химии ― о том, что XXI в. будет веком химии сложного вещества.

Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ