С 2018 г. на территории Троице-Сергиевой лавры Подмосковная экспедиция Института археологии РАН (ИА РАН) ведет спасательные археологические полевые работы, связанные с необходимостью замены инженерных коммуникаций монастыря. Одни из самых интересных находок, проливающие свет на многовековую историю лавры, сделаны в северо-восточной ее части на современной территории Московской духовной академии (МДА), где ранее располагался Житный двор обители. Так, удалось получить важные материалы о раннем периоде освоения территории монастыря, который мало освещен в письменных источниках. Благодаря масштабным исследованиям обнаружены в том числе скелетные останки лошадей, находившихся в монастыре во время осады 1608–1610 гг. Кроме того, собрано более 2 т древнего зерна, исследования которого помогут восполнить картину сельского хозяйства Московского государства XVI–XVIII вв.

Вначале были огороды

«Если говорить о территории, где сегодня располагается Московская духовная академия, то начало ее освоения восходит к XIV в. — времени основания монастыря преподобным Сергием Радонежским. Расположенный за стенами обители, этот участок использовался для сельскохозяйственных работ, что доказывают следы распашки XIV в. — первой половины XVI в., которые обнаружили специалисты ИА РАН в ходе раскопок», — рассказывает заместитель ректора МДА по административно-хозяйственной работе, доцент кафедры истории МДА игумен Герасим (Сергей Владимирович Дьячков).

игумен Герасим (Сергей Владимирович Дьячков)

Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»

«Да, и это достоверно известно, потому что на поверхности слоя археологического материка мы нашли следы распашки и огородов. Выявлены следы от плуга и лопаты. Наличие огородов подтверждено и почвоведческими исследованиями, специальными анализами», — подтверждает слова игумена Герасима руководитель Подмосковной экспедиции ИА РАН, заместитель директора ИА РАН по науке Ася Викторовна Энговатова.

Стоит отметить, что огородничеству на данном участке способствовали естественные природные условия. Троице-Сергиев монастырь стоит на холме Маковец — возвышенности, рядом с которой протекает река Кончура. Кроме того, на холме были источники воды.

«Гора Маковец имеет редкое геологическое строение, когда ключи бьют на возвышенности. И я думаю, это было одной из причин, почему для основания монастыря выбрано было именно это место», — поясняет А.В. Энговатова.

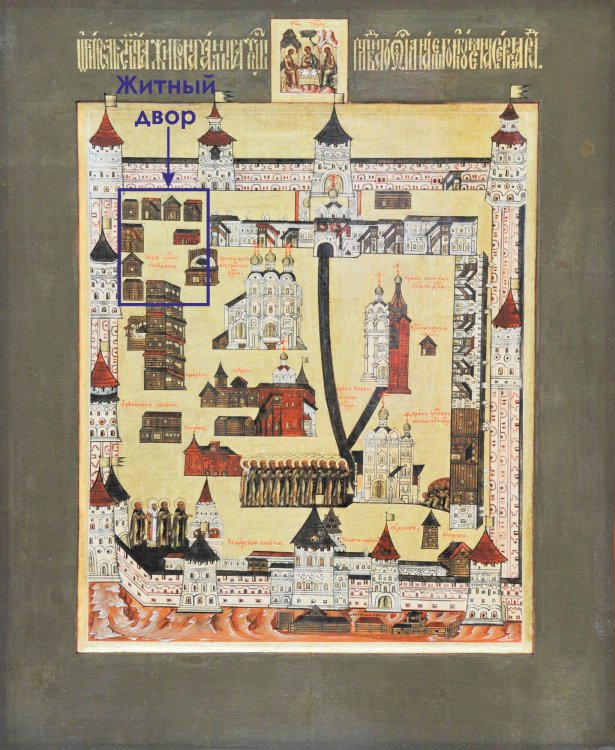

Список с иконы XVII в., сделанный в XIX в. Собрание Троице-Сергиевой лавры

Источник фото: Подмосковная экспедиция ИА РАН

Планов Троице-Сергиева монастыря до первой половины XVIII в. не существует, есть только его изображение на иконе середины XVII в.

«Все, что мы сегодня знаем по этой теме, относится к временам Ивана IV и более поздним. И только сейчас благодаря археологическим работам появилась возможность приблизиться к пониманию логики освоения территории монастыря и подтвердить или опровергнуть некоторые гипотезы историков», — говорит игумен Герасим.

Предположительно, на том месте, где сейчас располагается МДА, при Иване IV Грозном были деревянные гостевые кельи, в которых царственные особы останавливались на время богомолья и по пути в заволжские монастыри. На месте келий в конце XVII в. были построены каменные Царские чертоги, в которых сегодня размещается учебный корпус академии.

«Археологи нашли на современной территории академии значительное количество серебряных монет времени правления Ивана Грозного в отличие от других участков Лавры, что свидетельствует о высоком статусе данного места и говорит о том, что оно изначально использовалась для нужд царской семьи», — рассказывает игумен Герасим.

О происхождении загадочных аргамаков

Одним из интереснейших объектов исследования стал бывший монастырский Житный двор, на территории которого сегодня находятся академические библиотека, больница, столовая и другие постройки. Именно здесь в ходе спасательных раскопок получен богатый и хорошо сохранившийся археологический материал времени «троицкого сиденья», когда монастырь героически выдержал осаду войска Лжедмитрия II в 1608–1610 гг. В первую очередь это землянки, в которых жили осажденные. И в одной из них археологов ждала поистине уникальная находка — полный скелет коня.

Полный скелет коня, найденный в землянке периода осады Троице-Сергиевой лавры в Смутное время

Источник фото: Подмосковная экспедиция ИА РАН

Обнаружение захоронения полного конского скелета в землянке времени осады монастыря в Смутное время вызвало неподдельный интерес разных специалистов — археозоологов, коневодов и генетиков. На фоне исторических сведений о масштабной торговле лошадьми в XVI в. эта находка по праву заняла важное место в исследованиях истории отечественного коневодства.

Какой породы был этот конь и кому он мог принадлежать — на эти вопросы попытались ответить археозоологи ИА РАН, Зоологического музея МГУ и сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института коневодства.

«Детальная фиксация расположения костей скелета коня в захоронении и взятие проб грунта с остатками коконов куколок падальных мух позволила установить два крайне важных момента жизни и гибели этого коня. При расчистке скелета зафиксированы последствия тяжелой травмы правой задней конечности с отрывом ее части, что и стало причиной гибели животного. А результаты энтомологической экспертизы показали, что захоронение коня произошло на первые-третьи сутки после его гибели и это случилось летом. В период осады монастыря было только одно лето — 1609 г.» — рассказывает археозоолог, младший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Евгения Юрьевна Полянская.

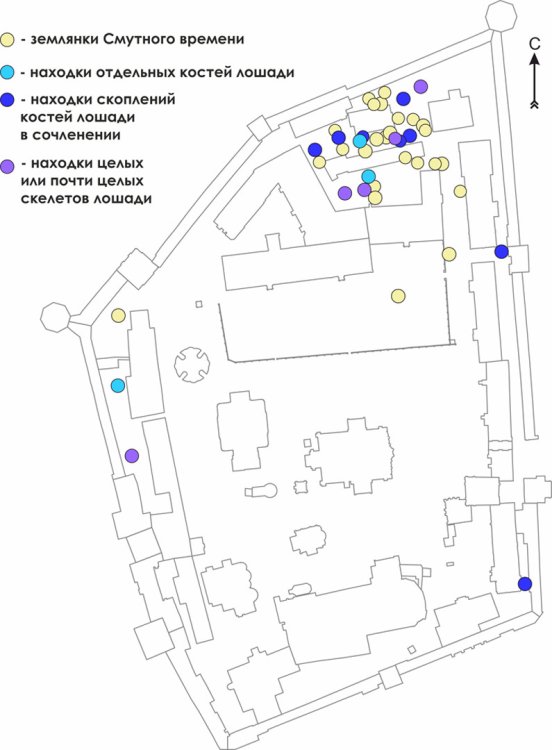

Сводный план с находками на территории Троице-Сергиевой лавры

Источник фото: Подмосковная экспедиция ИА РАН

Археозоологи детально исследовали останки коня, а сотрудники ВНИИ коневодства провели морфометрию собранного скелета. Результаты показали, что в землянке был захоронен породистый верховой жеребец четырех-пяти лет, легкого экстерьера без выраженных пороков и недостатков. А состояние его зубной системы показало, что он был хорошо объезжен и активно использовался. Но наиболее неожиданным стали данные о черепе этого коня: обнаружены особенности, характерные для ряда древних пород лошадей Передней и Центральной Азии. Это, с одной стороны, так называемый щучий профиль — вогнутость носовых костей, которым жеребец напоминает арабскую лошадь, а с другой стороны — черепной индекс, показавший полное сходство с современным представителем ахалтекинской породы.

«Такая двойственность в экстерьере коня оставляет большое поле для дискуссии о его породной принадлежности, в определении которой в ближайшем будущем примут участие и генетики. Это будет важный результат, ведь ориентальные черты в строении черепа были характерны для трех древних ярких породных групп: парфянских, переднеазиатских — текинских, а также арабских лошадей. В Средние века эти породы, так же как и "персидские" кони, еще не были резко разграничены, и все они назывались аргамаками. Одно не вызывает вопросов — это восточное происхождение коня из лавры, его особая ценность и, соответственно, высокое социальное положение его владельца» — подчеркивает археозоолог, старший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов ИА РАН Екатерина Евстафьевна Антипина.

«Возможно, в лавре мы нашли именно целый скелет коня породы аргамак, которые упоминаются в летописях», — отмечает А.В. Энговатова.

Примечание. Аргамак — старинное название породистых верховых лошадей в странах Ближнего и Среднего Востока. На Руси так именовали всех восточных лошадей, отличающихся стройностью, быстротой и легкостью бега. Так, в 1625 г. царю Михаилу Федоровичу были подарены «от шаха персидского шесть аргамаков и три кобылицы аргамачьи, от посла Рустам-Бека семь аргамаков, от посла Булат-Бека — три, от купчин персидских — десять аргамаков».

Останки лошади, найденные в культурном слое Смутного времени

Источник фото: Подмосковная экспедиция ИА РАН

Кроме полного скелета жеребца, на территории Житного двора археологи обнаружили скелетные останки еще 22 лошадей. Их захоронения здесь имели вынужденный санитарный характер, поскольку у защитников, видимо, не было возможности выносить трупы животных за стены обители во время осады. Исследование этих останков специалистами-архезоологами ИА РАН показало, что на территории лавры были животные всех возрастов — от только что родившихся (возраст один-три месяца) до взрослых работоспособных особей (возраст от трех до десяти лет). В отличие от высокопородистого аргамака они принадлежали к хорошо известной в Московском регионе средневековой популяции лошадей крепкого сложения, полулегкого типа, которые были пригодны в качестве ездовых и тягловых.

«Судя по количеству останков, на территории монастыря во время осады было много лошадей. Но, несмотря на тяжелое положение защитников, конину в пищу, по-видимому, не употребляли, так как следов разделки туш и их термической обработки не найдено. Кони гибли во время боевых действий — обстрела лавры. И это, с одной стороны, характеризует людей, а с другой — говорит о том, что в лавре во время осады все-таки были хоть и скудные, но запасы пропитания и до конины дело не дошло», — поясняет А.В. Энговатова.

Хлеб всему голова

В том же 2024 г. в ходе раскопок на бывшем Житном дворе археологов ждала еще одна поистине выдающаяся находка. На почти всей незастроенной территории были обнаружены крупные скопления зерна. В итоге получилось собрать уникальную по размерам и полноте коллекцию семенного материала весом более 2,5 т, датируемую серединой XVI — началом XVIII в. В настоящий момент это одна из наиболее крупных находок археологического зерна в хорошем состоянии на территории страны.

Сбор и упаковка зерна, сгоревшего в пожаре XVIII в., из раскопок на территории Житного двора Троице-Сергиевой лавры

Источник фото: Подмосковная экспедиция ИА РАН

Для детального изучения коллекции были привлечены генетики, археоботаники, палинологи, энтомологи. По результатам первых исследований в феврале 2025 г. в стенах МДА был проведен семинар на тему «Естественно-научные методы в исследованиях археологического материала (Житный двор Троице-Сергиева монастыря)». Его организаторы — Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР), ИА РАН, МДА и Сергиево-Посадский музей-заповедник.

«Все мы знаем одну из древнейших пословиц: ”Хлеб всему голова”. Сегодня она звучит для нас уже по-другому, но в Средние века хлеб имел по-настоящему стратегическое значение. И пословица исчерпывающе и точно определяет хлеб как главный фактор безопасности государства. Согласно письменным источникам, в XVI — начале XVIII в. Житный двор лавры представлял собой, по сути, крупнейшее на Руси того времени хранилище столь ценного ресурса», — отметила в своем докладе на семинаре А.В. Энговатова.

Пласт сгоревшего в пожаре нач. XVIII в. зерна на территории Житного двора

Источник фото: Подмосковная экспедиция ИА РАН

Троице-Сергиев монастырь в те времена был крупнейшим землевладельцем в Московском государстве, имел земельные угодья в 40 уездах. И, судя по всему, Житный двор наполнялся урожаями, собранными в многочисленных вотчинах. Обитель торговала зерном, снабжала им монастырских крестьян в неурожайные годы, в случае голода кормила людей. Это было обычной практикой на Руси. Согласно письменным источникам, Житный двор существовал по крайней мере с середины XVI в. и был одной из наиболее значительных монастырских служб. Вопросами хранения, транспортировки, учета и продажи хлеба заведовал «большой житенный старец» с подчиненным ему штатом. За более чем 200 лет на территории двора было построено множество деревянных амбаров, которые со временем ветшали, перестраивались или сгорали в пожарах. Собственно, именно вследствие пожаров в культурном слое отложилось большое количество сгоревшего зерна, относящегося к разным периодам существования зернохранилища. Где-то оно лежало монолитной массой, а где-то — вперемешку с углями. Важно, что фиксация всех скоплений ведется самыми современными методами с применением точных геодезических привязок и фиксацией пластов с помощью ортофотосъемки.

На конференции «Естественно-научные методы в исследованиях археологического материала (Житный двор Троице-Сергиева монастыря)»

Фото: Е. Фурсова

«Теперь мы знаем о Житном дворе не только по письменным источникам, но и по археологическим, которые всегда конкретны и ты можешь буквально пощупать их руками. Как археологи определяют датировку зерна? Как правило, по стратиграфии и типологии находок, которые лежат в верхних перекрывающих и нижних подстилающих скопления зерна слоях. Еще более точную датировку дают радиоуглеродный анализ и дендрохронологические исследования сохранившихся деревянных конструкций», — рассказала А.В. Энговатова.

Кроме Житного двора, зерновое скопление нашли в раскопе за его пределами — в сгоревших погребах у Плотничьей башни монастырской ограды. Зерно было обнаружено в мешках общим объемом 360 л — это порядка 10–12 мешков в пересчете на средневековые 30-литровые мешки. Методом визуального анализа зерен под микроскопом определили, что основная культура — это рожь с небольшой примесью ячменя. Были включения сорных растений, например спорыньи.

«В том, что рожь была поражена спорыньей, нет ничего особенного. Но мы, применив современные нормативы, посчитали и выяснили, что зараженного зерна оказалось полпроцента. Цифра условная, но для современного пищевого зерна — это большой процент» — пояснил младший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов ИА РАН Алексей Юрьевич Сергеев.

Интересным представляется факт, что зерно хранили в погребе. Часть мешков сверху подмокла перед тем, как сгореть. Известно, что зерновые в нашем климате лучше хранить в надземных хорошо проветриваемых сооружениях. Возможно, это было временное хранилище, склад некондиционного зерна или запас зерна, приготовленный для посева.

«Мы понимаем, что в период XIV–XV вв., когда монастырь был еще не столь богат землями, запасы пополнялись тем, что произрастало вокруг самого монастыря. Другое дело — зерновые скопления на Житном дворе, которые четко датированы концом XVI в., преимущественно XVII в., началом XVIII в. Зерно собиралось с обширной территории, следовательно, оно может дать нам информацию об агрокультуре всей центральной и северо-восточной частей Московского государства», — отметила А.В. Энговатова.

Зерно из раскопок на территории Житного двора, сгоревшее в пожаре нач. XVIII в.

Источник фото: Подмосковная экспедиция ИА РАН

Образцы зерна с Житного двора сразу были переданы для молекулярно-генетических исследований во Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР), где много лет занимаются палеогенетикой культурных растений и созданы все условия для выделения ДНК из семян, найденных в том числе при археологических работах. Исследователи из ВИР уже проводят работу по выделению и расшифровке древней ДНК сгоревших злаков. Эти данные помогут понять, откуда именно поставляли зерно в монастырь, какие сорта выращивали вокруг и каким был уровень агротехнологий на Руси того периода.

«Радует, что археологи доверяют свои находки нам. Ведь когда материал поврежден, бывает сложно применить классический метод его анализа по внешней форме. И здесь на помощь приходят генетические методы исследования, когда по фрагментам ДНК мы можем реконструировать внешний облик растения и то, откуда оно произошло и попало на территорию, которую мы изучаем», — отметила в своем докладе о первых генетических исследованиях лаврского зерна младший научный сотрудник лаборатории постгеномных исследований ВИР Татьяна Вячеславовна Семилет.

Процесс выделения фрагментов древней ДНК довольно трудоемок, для него была создана отдельная лаборатория, в которой исключены работы с современной ДНК, чтобы не допустить контаминации.

«Если мы работаем с современным материалом, то количество выделенных фрагментов ДНК — это около 50 и выше нанограммов на микролитр. Если мы говорим про древнюю ДНК — это от одного нанограмма и менее на микролитр. И, конечно, что-то получается не с первого раза, нужно поработать со многими пробами. Тем более когда зерно находится в разной степени обугленности. И пока судить о полной картине сложно, работы только начинаются», — рассказала Т.В. Семилет.

Согласно самым первым результатам, в образцах доминирует рожь, на втором месте — ячмень, на третьем — овес. Меньше всего обнаружено пшеницы. Изучение сорных растений пока остается в перспективе. В дальнейшем расшифровка фрагментов генома археологического зерна и сравнение его с отечественными и мировыми сортами, представленными в коллекции ВИР, позволит более подробно узнать о происхождении культурных растений и определить, приспособлены ли были данные виды к выращиванию на той широте, где были найдены. И все это может помочь исследователям восстановить полную картину зернового хозяйства в XV–XVIII вв.

От гречки до инжира

Свои исследования на Житном дворе провели и археоботаники ИА РАН. Научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов ИА РАН кандидат биологических наук Анна Николаевна Бабенко рассказала о разнообразном растительном материале, обнаруженном в культурном слое Троице-Сергиевой лавры. На его состав влияют как природные процессы, так и деятельность человека: строительство, заготовка продуктов, содержание животных. Причем изучаются как микро-, так и макроостатки растений. Это споры, пыльца, семена, плоды и фрагменты растений, которые могут много рассказать, например, о рационе того времени. Так, в культурном слое, а также в выгребных ямах (туалетах) того времени были обнаружены гречка, много отрубей и остатков зерна, что говорит о приготовлении каш и выпечке хлеба. Найдены также липа, конопля и мак.

Землянка, найденная в культурном слое Смутного времени на территории Житного двора

Источник фото: Подмосковная экспедиция ИА РАН

«Среди макроостатков найден образец распространенной заморской культуры в России того времени — семена инжира. Среди ягод — на удивление хорошо сохранившиеся пыльца и семена земляники. Она довольно редко встречается на памятниках, по моему опыту — только в культурном слое Московского Кремля. Есть также брусника, голубика, черника и клюква. Все это, естественно, собиралось и использовалось в пищу. В образцах для палинологических исследований хорошо представлена пыльца мяты, душицы, иван-чая, валерианы, зверобоя. Эти растения могли использовать не только в качестве травяных напитков, но и как целебные средства», — рассказывает А.Н. Бабенко.

Поскольку материал, полученный в результате спасательных работ на территории Троице-Сергиевой лавры, поистине обширен и работы продолжаются, то специалистов из разных областей науки ждут исследования на годы вперед. Но уже сегодня многое введено в научный оборот: сделаны 25 докладов на научных конференциях, в том числе международных, вышло около 20 статей в научных изданиях, было проведено несколько тематических выставок в Москве и Сергиевом Посаде.

Важно, что исследования ведутся на территории действующего монастыря и их успешное проведение стало возможным только при слаженной работе и полном уважительном взаимодействии строителей, археологов, музейных сотрудников и, конечно, в первую очередь руководства Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии.

«Мне очень приятно видеть, как результаты наших раскопок быстро становятся материалом для научных исследований, а также служат основой музейных экспозиций, которые уже посещают школьники, студенты, многочисленные туристы, приезжающие в Сергиев Посад. Таким образом наша археологическая работа становится хорошим и, главное, долгосрочным вкладом в науку и культуру нашей страны», — отметила А.В. Энговатова.