22 мая в Архиве Российской академии наук открылась ежегодная выставка новых поступления «Дар бесценный». На ней представлены 22 новых личных фонда ученых, чьи исследования охватили самый широкий круг научных направлений — от истории и филологии до физики и космонавтики. Среди предметов — уникальные рукописные документы, фотографии и личные вещи, позволяющие увидеть, как жили и работали выдающиеся ученые нашей страны.

Ольга Владимировна Селиванова и Александр Викторович Работкевич открывают выставку «Дар бесценный»

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

«Я с удовлетворением могу отметить, что каждый год мы пополняем наш архив примерно на такое же количество фондов — от 20 до 25, помимо того, что продолжается комплектование уже имеющихся фондов. И такие выставки — плод кропотливого труда всего коллектива архива», — подчеркнул на церемонии открытия выставки директор Архива РАН Александр Викторович Работкевич.

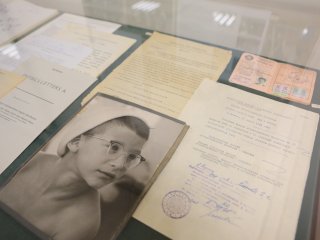

На выставке можно увидеть не только уникальные документы, отражающие профессиональную деятельность каждого из ученых, но и фотографии, черновики, рисунки, личные вещи, которые также становятся частью фондов.

«Многим не всегда очевидно, почему важно сохранять какие-то значки, блокнотики, черновики, фотографии ученого. Какое это имеет отношение к науке? Ведь есть же опубликованные статьи, монографии, запатентованные открытия. Однако хочу подчеркнуть: все это и есть неотъемлемая часть жизни ученого, потому что он не просто автор известной всем работы, а живой человек, зачастую с очень сложной судьбой, — отметила в своем выступлении организатор выставки, заместитель директора Архива РАН Ольга Владимировна Селиванова. — И нам всегда хочется показать ученого как живого человека, который не всегда с молодых лет знал, чем будет заниматься, часто долго и трудно шел к своим открытиям. И как раз такие документы позволяют увидеть, что научный труд — это в первую очередь процесс. И хотелось бы выразить огромную благодарность всем фондосдатчикам. Это родственники, ученики ученых, сотрудники институтов, которые передавали нам документы. А некоторые фонды к нам поступают от самих ученых».

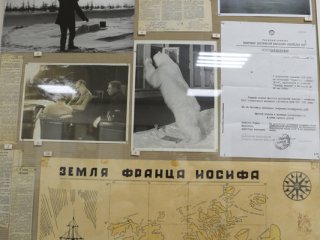

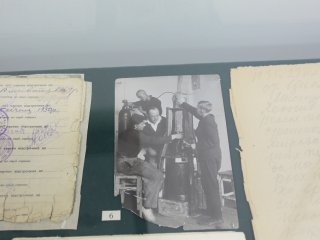

Один из фондов, представленных на выставке, Архиву РАН передал президент Федерации космонавтики России Александр Павлович Александров. Это документы из архива инженера-механика, конструктора ракетной техники Леонида Константиновича Корнеева (1895–1972), который вместе с Сергеем Павловичем Королевым работал в группе изучения реактивного движения (ГИРД). Затем была работа в Реактивном научно-исследовательском институте, в 1935 г. Л.К. Корнеев возглавил конструкторское бюро КБ-7 по разработке ракет на жидком топливе. В 1941 г. он вступил в ряды Красной Армии и воевал на 2-м Украинском фронте, был тяжело ранен. После войны в 1956 г. С.П. Королев пригласил Леонида Константиновича в отдельное конструкторское бюро (ОКБ-1) Министерства оборонной промышленности СССР на должность начальника спецподразделения ОГ-51, которое собирало и готовило публикации исторических материалов о развитии отечественной ракетной техники.

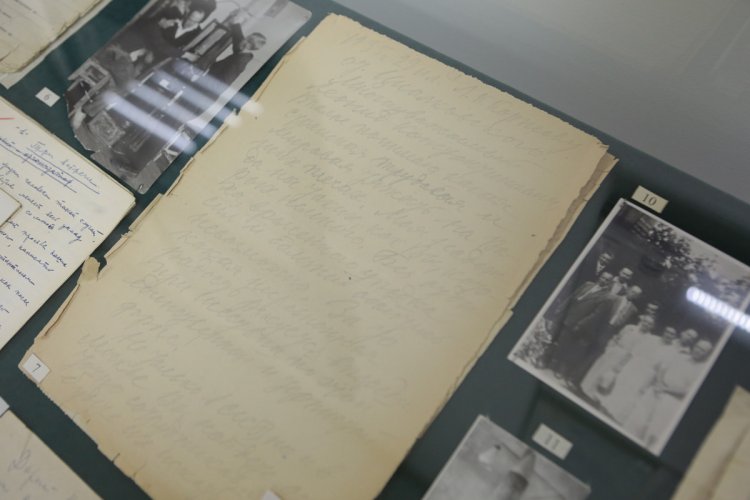

Письмо Л.К. Корнееву от К.Э. Циолковского. 1935 г.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

«Несмотря на то, что Леонид Константинович Корнеев был инженером, он многое сделал для того, чтобы сохранить историческое наследие. Сергей Павлович Королев еще в конце 1950-х гг. понял, что необходимо писать официальную историю космонавтики. Он хотел показать историю изучения космоса и ракетно-космической техники, начиная с XIX в. Для этой цели и был создан ОГ-51, который и возглавил Леонид Константинович. Отдел собрал огромное количество документов, связанных с историей развития отечественной ранней космонавтики 1930-х гг., рабочие материалы по деятельности ГИРД, КБ-7, ОГ-51, среди них техническая документация по первым запускам наших ракет», — рассказала О.В. Селиванова.

В фонде Л.К. Корнеева сохранилась его переписка с основоположниками отечественной ракетно-космической отрасли Константином Эдуардовичем Циолковским и Фридрихом Артуровичем Цандером. Одно из писем К.Э. Циолковского можно увидеть на выставке.

«Мы давно храним очень большой фонд Циолковского, богатейший, интереснейший, пользующийся большой популярностью. И сложно было представить, что по прошествии стольких лет найдутся еще оригиналы документов, и теперь, к счастью, они вошли в наш архив», — отметила О.В. Селиванова.

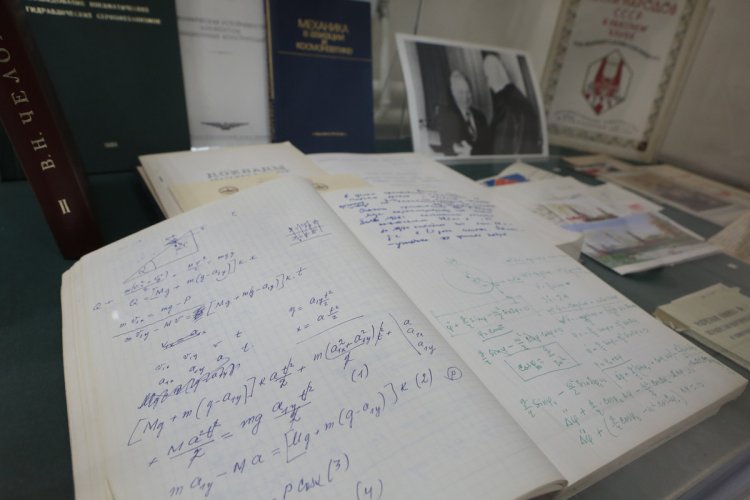

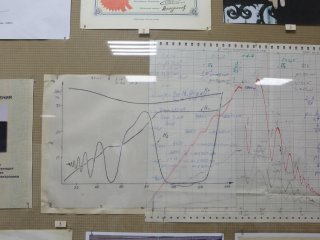

Тетрадь с расчетами В.Н. Челомея. 1970-е гг.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

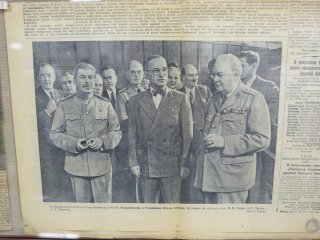

Один из стендов на выставке представляет фонд выдающегося конструктора ракетно-космической техники академика Владимира Николаевича Челомея (1914–1984). Он был одним из создателей ракетно-ядерного щита страны.

«Все знают о Сергее Павловиче Королеве, но стоит отметить, что вклад Владимира Николаевича Челомея в развитие космонавтики был не меньшим. У него было огромное количество разработок, открытий, научных исследований. Знаменитая ракета «Протон», которая до сих пор летает, — разработка Челомея. Прообразом первой орбитальной станции «Салют» была орбитальная станция «Алмаз», созданная Челомеем. И даже был специальный отряд так называемых алмазных космонавтов, фотографии которых с Челомеем можно увидеть на выставке», — рассказала О.В. Селиванова.

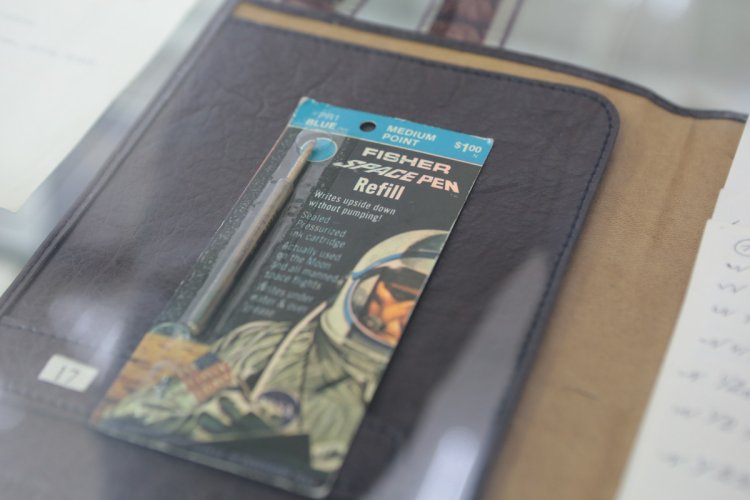

Представлены тетради с расчетами, рабочие блокноты, докторская диссертация С.В. Челомея и трофейная немецкая техническая документация истребителей «Юнкерс» и «Миссершмитт» 1940-х гг., которую изучали советские ученые. Сохранили в фонде С.В. Челомея и специальную ручку 1967 г., разработанную американцами для письма в космосе.

Американская космическая ручка. 1967 г.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

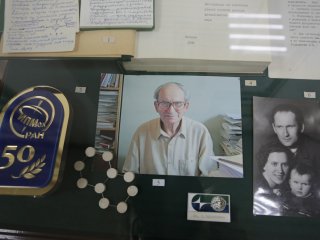

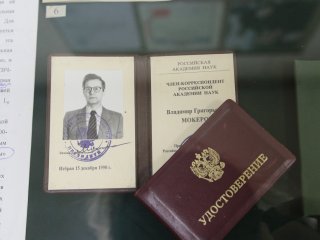

Еще один из новых фондов принадлежит создателю научной школы в области гетероструктурной СВЧ-электроники, члену-корреспонденту АН СССР и РАН Владимиру Григорьевичу Мокерову (1940–2008). Он основатель и первый директор Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН, который сегодня носит его имя. Оттиски статей, медали и значки, интервью, проекты семинаров и другие документы Архиву РАН передала жена ученого Юлия Алексеевна Мокерова.

«Владимир Григорьевич Мокеров вместе со своим ближайшим соратником, Нобелевским лауреатом Жоресом Ивановичем Алферовым не только разработали целое новое направление гетероструктурной СВЧ-электроники, но и дали толчок развитию всей СВЧ-электроники у нас в стране. Особо хочу отметить, что Владимир Григорьевич всегда четко ставил свои научные исследования на рельсы практического применения. Все, что он создал, нашло свое реальное внедрение в промышленность. Например, он первым открыл для нашей страны диапазон миллиметровых длин волн, что позволило создать целый ряд новых приборов радиоэлектронной борьбы и управления беспилотными летательными аппаратами. И Владимир Григорьевич первым предложил использовать в СВЧ-электронике широкозонный полупроводник GaN (нитрид галия). Он предчувствовал, что за этим материалом будущее, и оказался прав. Сегодня в НАСА и Европейском космическом агентстве нитрид галия служит основным материалом для производства космической электроники, и в нашем институте благодаря Мокерову это направление получило свое мощное развитие», — рассказал директор Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН им. В.Г. Мокерова, доктор технических наук Сергей Анатольевич Гамкрелидзе.

На стенде представлено фото Владимира Григорьевича Мокерова 1960-х гг.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

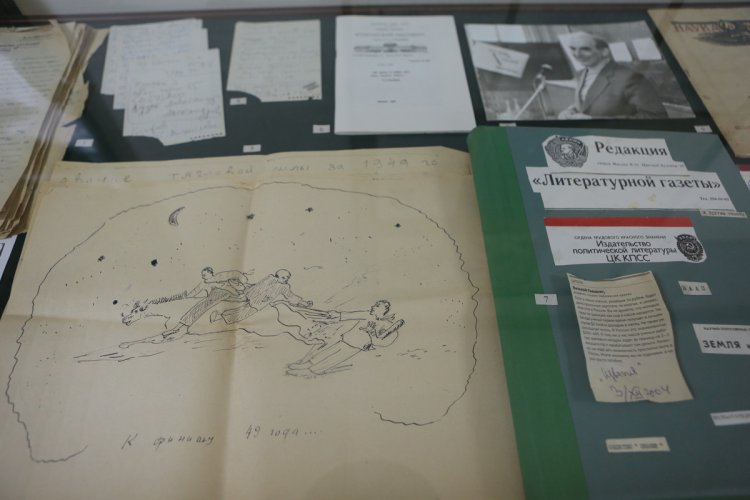

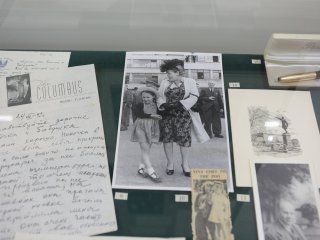

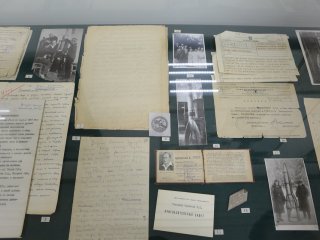

Ряд фондов, поступивших в Архив РАН, касаются деятельности выдающихся ученых Физического института им. П.Н. Лебедева РАН. Один из фондов принадлежал автору теории сверхпроводимости, лауреату Нобелевской премии по физике Виталию Лазаревичу Гинзбургу (1916–2006). Среди документов — рабочие заметки, научно-организационные материалы, статьи, переписка с издательствами, также сохранилось много шутливых рисунков и поздравлений, которыми обменивались ученые.

«Это сейчас мы отправляем друг другу картинки и поздравления в мессенджерах, а некоторое время назад люди очень много рисовали от руки. И у нас в разных фондах хранится большое их количество. На выставке как раз представлено поздравление Виталия Лазаревича с 70-летием, с юбилеем. И там шутливо в стихах обыграна его фамилия — каждая строчка начинается с одной из букв его фамилии. И это показывает нам очень теплое отношение сотрудников к знаменитому ученому», — отметила О.В. Селиванова.

Среди экспонатов — рисунок В.Л. Гинзбурга «Использование тягловой силы за 1949 г.». 1949г.

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

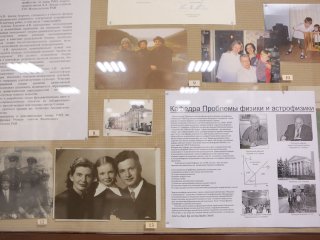

Еще один фонд принадлежит сотруднику ФИАН, физику-теоретику, специалисту в области радиофизики и астрофизики, академику РАН Александру Викторовичу Гуревичу (1930–2023). Документы в Архив РАН передала дочь академика Елена Александровна Тюрина, которая возглавляет Российский государственный архив экономики.

«Мой отец был необыкновенным трудоголиком. Работать для него было все равно что дышать. Он работал везде и всегда — днем и ночью, на даче, в отпуске. И поэтому мы наблюдали этот процесс постоянного научного поиска, и, конечно, он воздействовал на нас, — вспоминает Е.А. Тюрина. — Отец прожил хорошую жизнь и очень ценил своих учителей. Мы спрашивали его: “Как ты без протекции попал в ФИАН?”. Отец пришел в ФИАН со своими статьями, будучи никому не известным юношей, выпускником физического факультета МГУ, и там ему не отказали в ознакомлении с его работами. Отца приняли ведущие специалисты, и он сразу стал работать с ведущими физиками того времени. В последующие годы он работал на семинарах Гинзбурга, потом стал руководить семинарами Гинзбурга. То есть он достаточно длинный период был во главе теоретического отдела института. В последние годы важной для него была работа о траектории молний<…>. И я очень бы хотела, чтобы в будущем в Архиве РАН сложился полноценный фонд моего отца, и со своей стороны мы обещаем его дополнять новыми материалами».

На выставке «Дар бесценный»

Фото: Ольга Мерзлякова / «Научная Россия»

На выставке также можно увидеть фонды пионера в области механики наноматериалов Р.В. Гольдштейна, специалиста в области двигателестроения О.С. Ларионова, основоположника отечественной школы физиологии движения и биомеханики В.С. Гурфинкеля, исследователей высшей нервной деятельности супругов А.В. Напалкова и Н.В. Целковой, космонавта О.Г. Артемьева, востоковеда Л.С. Гамаюнова, советского посла Ф.Т. Гусева и др.

Посетить выставку «Дар Бесценный» в Архиве РАН можно до 15 августа 2025 г. включительно.