Как появляются новые породы лошадей? Почему их надо сохранять? Как это делают ученые с помощью генетических методов? Чему нас учат лошади и что такое ответственное коневодство? Об этом рассказывает Марианна Юрьевна Гладких, кандидат сельскохозяйственных наук, исполняющая обязанности заведующего кафедрой разведения, генетики и биотехнологии животных РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева.

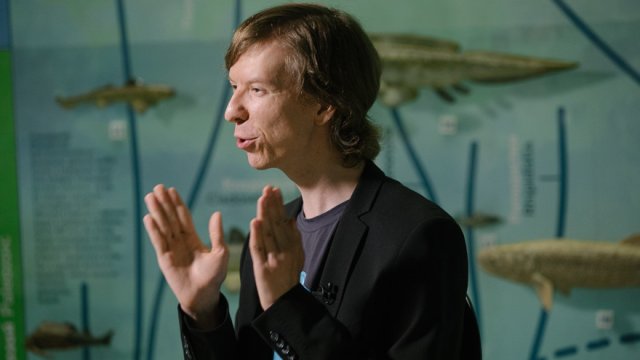

Марианна Юрьевна Гладких. Фото Елены Либрик / Научная Россия

Марианна Юрьевна Гладких — кандидат сельскохозяйственных наук, и.о. заведующего кафедрой разведения, генетики и биотехнологии животных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Заслуженный деятель Российской кинологической федерации. Член редакционной коллегии журнала «Cifra. Биологические науки», эксперт НОК в агропромышленном комплексе. Область научных интересов включает анализ селекционного процесса в разных отраслях животноводства, генетические основы селекционного процесса, генетику количественных признаков, популяционную генетику, применение молекулярно-генетических маркеров в селекции животных, а также историю зоотехнической науки.

— Мы находимся в необычном месте — единственном в мире музее коневодства. Как и для чего он создавался?

— Музей коневодства в Тимирязевке — это уникальное место, которым можно гордиться. Это действительно единственный в мире музей, который описывает лошадей со всех сторон. В нем есть как художественные экспонаты, так и различная утварь, снаряжение, скелеты, книги. Тот, кто хочет знать о лошади все, может получить эту информацию здесь.

Музей очень древний, его история связана с удивительным человеком Яковом Ивановичем Бутовичем. Началась она до революции, когда он собирал в первую очередь картины и организовал небольшой музей. Но в годы революции многие ценности переходили в собственность революционного правительства и либо терялись, либо приобретали иное значение. Нам очень повезло, что вся эта коллекция была передана в дар Тимирязевке и сохранилась в виде научно-художественного музея. Научного — потому что каждый зал повествует об истории отдельной породы или пород.

— И мы как раз находимся в зале орловской рысистой породы, которой исполнилось 250 лет…

— Совершенно верно. Нынешний год объявлен Российской академией наук годом орловской рысистой породы, по этому поводу было проведено собрание, потому что есть такие важные вещи, как культурно-историческое достояние. Это не только здания, территории, архитектурные сооружения, но и породы. Чтобы порода была создана, требуется огромный труд людей, повторить который порой просто невозможно, поэтому их нужно сохранять.

— В чем уникальность и ценность этой породы?

— Ценность каждой породы заключается в ее целевой функции. Тот человек или те люди, которые создавали породу, представляли себе образ и то, что это животное должно делать. И вот граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, который стал создателем породы, представил себе лошадь, которая обладала бы некоторыми важными качествами. Первое и самое главное — движение рысью.

— А это не свойственно лошади?

— Для лошади рысь не служит естественным аллюром. Задние конечности у нее, как у зайца: если их выпрямить, они гораздо длиннее передних, и для них естественнее двигаться шагом или галопом. Для того чтобы двигаться устойчивой рысью, попеременно выбрасывая ноги и делая это очень красиво, необходимо изменить «конструкцию» лошади, ее строение: должна быть изменена лопатка, удлинена поясница. Такие лошади могут двигаться очень красиво и, главное, долго. Это первое.

Второе — стояла задача создать красивую лошадь. Часто в литературе можно встретить, что орловская лошадь — это «и под воду, и под воеводу», то есть она должна выглядеть хорошо как при перевозке чего бы то ни было, так и в ситуации, если на ней надо куда-то парадно выехать. Это, конечно, должен обусловливать и внешний вид лошади. Именно с целью создания такой породы в Россию транспортировали арабского скакуна по кличке Сметанка. Чтобы достичь нужной цели, подбирались животные нескольких пород. Так был получен жеребец Барс Первый, который полностью отвечал представлению графа о том, как это должно выглядеть. Существует много картин, даже где-то гиперболизирующих это животное: с лебединой шеей, красивой грудью, в легких саночках везущее своего создателя.

— На картинах видно, что практически все они серые. Почему?

— Особенность орловских лошадей в том, что многие из них имеют серую масть, точнее, серую в яблоках, которая потом становится молочной, практически белой. И это тоже очень красиво. В легендарной тройке, воспетой в русских песнях и литературных произведениях, мы видим в основном серых лошадей. При этом лошадь должна быть достаточно резвая: к тому моменту уже существовали ипподромы, а ипподромы — это система публичных испытаний и, конечно, тотализатор. Кроме скачек, есть понятие «бега», когда лошадь впряжена в экипаж, специальную коляску. У нас здесь есть старинный образец, не очень удобный, похожий больше на стол с колесиками. Бега как раз позволяли испытывать лошадей, получать азартное чувство, адреналин, и тут же работал тотализатор. Бега, особенно в царское и довоенное время, проходили, например, на Московском ипподроме три раза в неделю. Это было постоянное событие, которое привлекало много людей. И орловские рысаки — это была та культовая порода, которая позволяла проводить такие мероприятия.

— Но почему эта порода в наши дни потребовала восстановления?

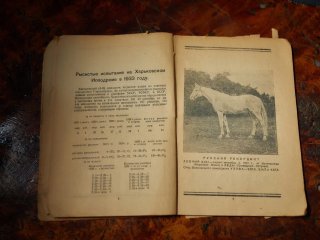

— Когда мы говорим, что надо сохранять отечественные породы лошадей, всегда встает вопрос, почему возникает такая необходимость. Ответ: потому что человечество развивается. Раньше мы многих животных использовали в разных направлениях, областях жизни. Как без лошади можно было жить? Да никак. Я принесла маленькую книжечку 1930-х гг., где написаны разные лозунги — «Без коня мы жить не можем», «За коня нужно бороться»…

— «Выходя из театра — смотрите по сторонам»…

— Да-да, «Пионерское шефство коню». Лошадь — это был культ, начиная со времен, когда ее использовали как орудие войны, еще при рабовладельческом строе и до Второй мировой. Даже в нашей стране считалось, что лошадь — основное средство передвижения, в том числе для военных.

— Все мы помним памятник маршалу Г.К. Жукову на коне.

— Конечно. Даже было мнение, что лошадь может противостоять танкам тех времен.

— Это правда?

— Была идея, что нужно сохранять конницу, пока не произошли первые встречи лошади с танком, которые показали, что лошадь стала отступать. И она стала отступать везде — мы не настолько много ее сейчас используем в сельскохозяйственном производстве. Естественно, техника творит чудеса. Да и система испытаний на ипподромах тоже несколько потерялась, потому что ипподромы существовали не только как оценка резвости лошадей, но и как система тотализаторов. Например, известно, что ипподромы Франции зарабатывали чуть ли не четверть национального дохода страны.

— А у нас в России?

— Московский ипподром, когда он функционировал в полной мере, особенно до революции, мог содержать себя полностью, да еще и выступал спонсором, меценатом по отношению к конным заводам, которые не могли в должной мере обеспечить развитие этой породы.

— А что сейчас?

— Сейчас у нас нет тотализаторов. Ипподромы существуют, но это уже нечто другое, никак нельзя сказать, что ипподром служит источником финансирования для государства.

— Для чего сейчас нужна лошадь, если говорить про практический смысл?

— Когда мы говорим, нужна ли лошадь, то еще раз подчеркну: есть породы, которые представляют собой культурное наследие. Так же, как, например, без русской борзой, без башен Кремля невозможно идентифицировать Россию. Одна из таких пород — орловская рысистая. И она стала сокращаться в поголовье в связи с тем, что не настолько используема, как раньше. Она пережила сложные периоды. Если нужна была резвая лошадь, многие готовы были идти на скрещивание орловских рысаков с американскими, поскольку эти помеси бегали гораздо быстрее и позволяли выигрывать на ипподромах. Ситуация с потерей исходной орловской лошади происходила еще в начале ХХ в. Сейчас существует понятие генофондных пород. Известно, что указом президента у нас созданы генофондные центры, которые обязаны найти способы сохранения пород.

— Как это можно сделать для орловского рысака?

— Для орловского рысака это легче сделать, чем для некоторых других пород, потому что лошадь на слуху и может быть использована, например, на различных праздниках, мероприятиях. Люди сами организуют ассоциации, которые связаны, например, с экипажным использованием. Не секрет ведь, что сейчас очень много людей приобретают лошадей в частную собственность, чтобы ездить на них самим. А есть люди, которые, как в старые времена, покупают рысаков, оплачивают их содержание на ипподромах и выставляют на бега, чтобы их лошади выигрывали. Наверное, сейчас лошадь — это в большей степени наша культурная составляющая и ее использование непосредственно в хозяйстве не столь актуально.

Фото Елены Либрик / Научная Россия

— Расскажите о вашей работе с древним геномом орловской лошади. Слышала, что вы использовали для этого зуб орловской лошади?

— Любая научная работа не возникает сама по себе — она возникает либо как практическая потребность, либо как идея, которую мы откуда-то черпаем. Наш университет сотрудничает с Всероссийским институтом животноводства. И, находясь на повышении квалификации, мы услышали, что там осуществляется работа, которая связана с выделением древней ДНК у крупного рогатого скота. А надо сказать, что в нашем музее животноводства есть большая коллекция черепов и мы сотрудничали в этой области. Самая главная идея, которая тогда прозвучала: для чего это делается? Зачем нужно выделить ДНК и сравнивать животных, которые жили много лет назад, с образцами этой породы в настоящее время?

Ответ простой: если я хочу сохранять породу, то я должна убедиться, что те животные, которых я выбрала сейчас, чтобы получить от них генетический материал или оставить в качестве стада, которое будет представлять эту породу, не только внешне похожи на предковые формы, но и содержат в себе их генетические компоненты. Это очень важный момент, чтобы в генофондной части породы остались представители, сохраняющие сходство со своими предками и в генетическом плане.

— Это идея запала вам в душу и вы решили последовать примеру своих коллег?

— Да. И когда в нашем университете объявили о конкурсе «Научный фронтир», мы решили использовать наши образцы предковых форм. Вы видите за моей спиной два скелета — они уникальны тем, что Бычок отстоит всего лишь на четыре поколения от родоначальника орловской породы. Нам нужна была не любая лошадь, потому что любая лошадь могла не оставить своих генетических компонентов, не передать их. А Бычок — рекордист, наша гордость, значит, мы предполагаем, что его использовали для продолжения рода, и это правда.

Прямо за мной находится Улов — уникальная лошадь, тоже рекордист, но который жил почти 100 лет спустя. То есть у нас есть тот, кто стоит почти у истоков породы, и следующий за ним через 100 лет. И вот прошло еще 100 лет — наши современные лошади. Мало того, существуют лошади, которые находились или находятся в конных заводах, географически разделенных друг от друга. Нам важно было понять, каков их генофонд, насколько они соответствуют исходной породе. У нас на кафедре были работы, которые говорят о том, что представление о желательном типе в этих заводах было разное. Например, в Пермском конном заводе лошади были более крупные, могучие, а если взять Алтайский конный завод, там лошади поменьше, более хрупкие. Мы тогда посовещались и решили обратиться за поддержкой к руководителю Национальной ассоциации любителей орловской породы. Они нас с радостью поддержали.

— Каким образом?

— По сути, это наша совместная работа, и поддержка тут очень важна. Эта идея захватила и нас, и представителей ассоциации, и мы начали работу. Во-первых, получили биоматериал. Это отдельная история, потому что скелеты не предназначены для того, чтобы кто-то со временем их использовал. Их надо было сохранить. И действительно, лучшим решением было использование зуба лошади.

— Какой биоматериал может быть в зубе?

— Биоматериал из костей можно получить из разных мест. Считается, что лучше всего подходит височная кость и зубы, потому что в зубах есть пульпа. Если в зубе остается часть этого вещества, мы можем выделить ДНК. Но это же музей — значит, наши действия не должны привести к разрушению экспонатов. Поэтому мы совместно с нашей кафедрой анатомии, с нашими коллегами-морфологами, с помощью их скальпелей и умения сумели очистить зубы от клея, который наносят, чтобы скелет не разрушился с годами. Он очень хрупкий, ему около 200 лет!

— Но почему не височная кость?

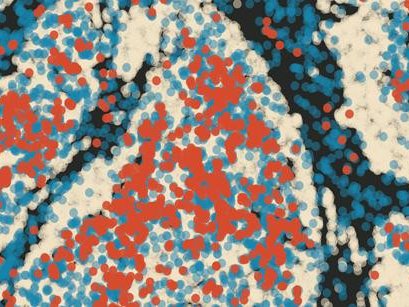

— Если использовать височную кость, это приведет к разрушению экспоната. Затем через специальные процедуры, технологии была выделена ДНК и прогенотипирована. Мы использовали микросателлитные маркеры. Это золотой стандарт генотипирования — если есть различия, мы их увидим. Понятно, что лучше всего на этом этапе использовать полногеномные анализы, но они дорогостоящие и просто так их запускать, не имея пилотного проекта, не стоит. Поэтому мы получили ДНК, прогенотипировали двух наших лошадей и более 100 лошадей из разных конных заводов России. Все владельцы и руководители ассоциаций объединились, предоставили нам этот материал, и мы смогли провести анализ ДНК современных лошадей и тех, которые мы считали предковыми формами.

— Какой результат вы увидели?

— Мы получили интересную визуальную картинку, которая опубликована в нашей монографии. На ней показаны разными цветами разные генетические компоненты: желтым кружочком представлен Бычок, красным — Улов. Тут видно, что и Бычок, и Улов делят всех имеющихся лошадей на две группы. Мы видим, что сохранилась та часть животных, генетический профиль которых похож на предковые формы. С другой стороны, достаточно велика доля животных, которые претерпели изменения. Когда мы стали смотреть, что это за животные, выяснили: это те, которые подвергались определенным направлениям селекции, специальному отбору, и это привело к тому, что они начали отличаться генетически от предковых форм. Важно подчеркнуть, что эти животные, более всего похожие на своих предков, находятся на заводах Воронежской области — там, где создавалась эта порода. Это значит, что люди, которые там работают, приложили все усилия, чтобы эти животные остались максимально похожими на тех, которых создавал граф Орлов-Чесменский.

Следующий этап — посмотреть, от кого происходят лошади, которые сохранили свою схожесть с предками, какой они обладают продуктивностью, резвостью. Ведь нам нужно животное, которое сохраняет целевую функцию, то есть быстро бегает, а не просто похоже выглядит и генетически схоже со своими предками. Сейчас мы как раз проводим эту работу.

— Как современные лошади относились к тому, что вы брали у них генетический материал? И что вы использовали — тоже зубы?

— Тут есть много разных способов. Можно выделить ДНК почти из всех тканей. Зубы мы, конечно, брать у живых лошадей не будем. Я думаю, в первую очередь этого бы не разрешили хозяева. Все-таки есть биоэтика — мы должны брать препараты максимально удобно для животных, с наименьшим причинением им боли, страданий.

— Вы использовали гриву?

— Нет, мы использовали выщипы шерсти, которая находится около хвоста, потому что это место наименее чувствительно, там коротенькая шерстка. Но руками это не выдернуть, поэтому мы использовали пассатижи. Нужно захватить и выдернуть не шерсть — нам нужны волосяные луковицы. Когда люди пытаются собирать мертвую шерсть, там нет ДНК — из самого волоса мы ДНК не выделим. Кровь мы не используем, потому что сама процедура очень сложная, и лошади часто негативно относятся к тому, когда мы это пытаемся сделать, потому что для этого нужно использовать яремную вену, и мы начинаем наносить вред животному.

— А то, что забирали у них волосяные луковицы, их не огорчало?

— Если это делать правильно, лошадь даже не заметит — это как легкое почесывание. Если не умеешь, конечно, лучше не берись. Это надо делать аккуратно, а если лошади что-то не нравится, она может ударить копытом, а тут уже вам не поздоровится.

— Легко ли вам было контактировать с лошадьми? Вы их любите?

— Моя жизнь в Тимирязевке началась с группы, которая была собрана именно как коневоды. У нас раньше была отдельная группа, студенты которой были нацелены на коневодство. Я работала на нашем конном манеже, сотрудничала с тренерами, сама ездила. Когда писала диссертацию в Саратовской области, у нас там была конюшня, и мне пришлось работать в роли начальника. С лошадьми жизнь прекрасна! Впрочем, общение с любыми животными, и с крупным рогатым скотом, и с птицами, обогащает наш мир, учит понимать и людей тоже.

— Каким образом?

— Животные не умеют разговаривать, и если ты хочешь с ними наладить контакт, тебе приходится быть очень внимательным к ним, чтобы понимать, о чем они думают, чего хотят, как лучше с ними поступить. Это схоже с обучением людей: надо объяснить, что ты хочешь. Студенту ведь тоже надо это объяснить. Если ты сумеешь это сделать, то ты получишь не только животное, которое выполняет твои требования, — ты получишь партнера.

— Говорят, что хороший преподаватель не только учит студентов, но и сам чему-то у них учится. Вы согласны с этим утверждением?

— Я считаю, что хороший преподаватель должен всю жизнь учиться, и учиться в первую очередь со своими студентами, учениками. Если говорить о научной работе, то, что мы делаем, привлекает не только коллег по цеху — в нашей работе участвуют аспиранты, магистранты и даже наши первокурсники. Все люди разные, и ты учишься у них многим вещам: наблюдательности, терпению. Кто-то лучше работает на компьютере, кто-то умеет прекрасно рисовать. У нас на кафедре есть кружок, в котором мы занимаемся восстановлением скульптур. В свое время на кафедре были муляжи, которым по 100 лет и даже больше. Естественно, они разрушаются. И мы собрали кружок, где ребята сами их восстанавливают, работают как скульпторы и заодно узнают историю пород.

— А чему вы научились у лошадей?

— Животные учат нас быть благодарными. Это очень важный момент. Ведь само поведение животных отражает, как зеркало, твое отношение к ним. Если ты внимательный человек, начинаешь понимать, как себя вести: ты должен быть терпеливым, всегда позитивным, доброжелательно настроенным. Самое главное — нужно очень позитивно относиться к своей работе, к тому, что ты делаешь, — тогда все получится.

— В «Путешествиях Гулливера» одна из книг посвящена тому, что Гулливер прибыл на остров, где лошади — разумные существа, а люди — наоборот, совершенно неразумны и им прислуживают. У вас возникало ощущение, что лошади не глупее нас, просто это другой тип мышления?

— Это очень хороший вопрос — о чем думают лошади, глупее нас они или нет. Дело в том, что я еще вовлечена в спорт с собаками, — это тоже животные, которые обладают рассудочной деятельностью. Я считаю, что ум у всех свой и надо просто понимать, что животные, а тем более лошади, которые имеют высшую нервную деятельность, способны проявлять эмоции, психические и психологические реакции. Это говорит о том, что если раньше мы относились к животным как к инструментам, то сейчас это должно измениться. Человечество дошло до такого уровня развития, когда оно имеет этические обязательства по отношению к животным. Речь не идет о том, чтобы признать: животные такие же, как мы. Они другие. Но коль скоро мы этих животных взяли и переделали, отселекционировали, чтобы они находились с нами, мы должны понимать их чаяния, потребности. И не только в том, чтобы есть, пить и гулять, — по возможности мы должны постараться организовать их жизнь так, чтобы они удовлетворяли свою потребность в коммуникации. Лошади, как и собаки, социальные животные. Они испытывают потребность в общении, просто она немного другая.

— Иначе говоря, животные, в том числе лошади, учат нас еще и ответственности?

— Конечно. Я считаю, что так называемые ответственное коневодство, ответственное собаководство — не пустые слова. Когда мы берем любое животное, а лучше еще до того, как мы его взяли, мы должны понимать, что наша задача — обеспечить его всем необходимым. Можем ли мы это сделать? Если каждый задаст себе такой вопрос, наша жизнь станет немного правильнее и лучше. Ведь мы не одни на этой планете.