Наталию Сергеевну Шлык и Марию Александровну Абунину уже прозвали «космическими синоптиками». Дело в том, что лауреаты премии Правительства Москвы молодым ученым и старшие научные сотрудники отдела вариаций космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) делают важную для всех спутниковых и космических систем работу — исследуют влияние солнечной активности на Землю. И прогнозируют ту самую «космическую погоду». Но как она влияет на жизнь людей? Кому особенно важны прогнозы синоптиков и почему нейросети не смогут заменить прогнозистов? Об этом и многом другом читайте в нашем интервью.

Старшие научные сотрудники отдела вариации космических лучей ИЗМИРАН Наталия Шлык и Мария Абунина

Справка

Старшие научные сотрудники лаборатории экспериментальных методов исследования вариаций космических лучей Института Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН), лауреаты премии Правительства Москвы молодым ученым «за разработку фундаментальных и прикладных основ анализа текущего состояния и прогнозирования космической погоды» Наталия Сергеевна Шлык и Мария Александровна Абунина

— Что такое космическая погода, почему ее важно изучать и понимать?

М.А. Абунина: Космическая погода — это проявление солнечной активности в любой точке пространства Солнечной системы, в том числе и около Земли. Так как солнечная активность влияет непосредственно на околоземное космическое пространство, ее важно изучать, в частности чтобы делать как можно более точные прогнозы.

Н.С. Шлык: Солнце — это не некий гладкий неподвижный шар, а бурлящий, кипящий, постоянно вращающийся объект, из которого периодически вылетает высокоскоростная разгоряченная плазма. И те излучение и энергия, которые поступают из Солнца в космическое пространство, воздействуют и изменяют состояние этого космического пространства. И в том числе регистрируются у Земли и у более далеких планет Солнечной системы. Считается, что действие Солнца, так называемая гелиосфера, распространяется на сотню астрономических единиц. Астрономическая единица — это расстояние от Солнца до Земли, то есть 150 млн км умножаем на 100. Поэтому Солнце тянет свои лучи далеко.

— Какими параметрами можно характеризовать космическую погоду?

Старший научный сотрудник отдела вариации космических лучей ИЗМИРАН Наталия Шлык

Н.Ш.: Их много, но можем перечислить основные. Например, одни из важных прогнозируемых параметров — это потоки частиц различных энергий и, соответственно, различных видов.

М.А.: Или, например, индексы геомагнитной активности очень сильно подвержены влиянию солнечной активности. Соответственно, при резком изменении магнитного поля и при превышении определенных порогов регистрируются магнитные бури.

Н.Ш.: Кроме того, важно солнечное радиоизлучение. В частности, одним из самых главных параметров служит радиоизлучение на длине волны 10,7 см, поскольку именно оно оказывает максимальное воздействие на ионосферу и атмосферу Земли.

М.А.: Солнечные вспышки также оказывают влияние на магнитосферу, атмосферу и ионосферу Земли. Чем они мощнее и дольше по времени, тем сильнее и ярче их воздействие на некоторые параметры разных слоев атмосферы Земли.

Н.Ш.: Здесь идет речь и о рентгеновском излучении, и о вспышке, которая регистрируется в видимом свете, то есть охватывается большой спектр частот.

Старший научный сотрудник отдела вариации космических лучей ИЗМИРАН Мария Абунина

— Влияют ли явления космической погоды на технологическую жизнь людей, например на спутники, системы связи, линии электропередач на Земле?

Н.Ш.: Однозначно влияют. Очень правильно, что вы упомянули именно технологические системы, потому что чаще всего нам задают вопрос о влиянии на здоровье людей. Но мы не вправе судить, поскольку мы не врачи, соответственно, отслеживать состояние здоровья — не наша задача. А технологические системы, безусловно, подвержены изменениям магнитного поля Земли, которое меняется, например, вследствие воздействия солнечных выбросов плазмы.

М.А.: При значительном воздействии, например, корональных выбросов массы на магнитосферу Земли сильно меняется плотность верхней атмосферы, что влечет за собой резкое изменение траекторий спутников. А от ориентации спутника зависит, в какую сторону передается радиосигнал. Военным ведомствам, например, очень важна бесперебойная радиосвязь, которая также подвержена изменениям параметров атмосферы Земли.

Если говорить о технологических катастрофах, были случаи, когда космическая погода серьезно влияла на жизнь людей на Земле, но опосредованно. Например, есть исследования, в которых показано, что во время сильных магнитных бурь на северных железных дорогах происходит автоматическое переключение сигнала семафора. Это приводит к сбоям в работе железных путей и может привести к столкновению поездов.

Н.Ш.: Из последних примеров вспоминаются спутники Starlink. В феврале 2022 г. было зарегистрировано возмущение, связанное с приходом к орбите Земли магнитного облака в структуре коронального выброса массы. И все мировые центры прогнозов, в том числе и наш, предупреждали, что в эти даты наверняка будет магнитная буря. Однако руководитель компании Starlink не стал переносить запуск. И в результате 40 спутников красиво сгорели в верхних слоях атмосферы.

Мария Абунина за работой

М.А.: В 1989 г. был случай, который получил название «Квебекское событие», когда в результате большой магнитной бури вышла из строя целая электростанция Hydro Québec в канадской провинции Квебек. В результате вся провинция на сутки осталась без света. А это больницы, школы, люди на ИВЛ, например.

И если сейчас такое произойдет, то «конец света, нет интернета» — строчка из песни, которая будет правильно характеризовать состояние людей.

Н.Ш.: В этом случае можно будет говорить, что космическая погода оказывает опосредованное влияние на людей.

Нельзя сказать, что из-за магнитной бури у кого-то повысится давление, но из-за переживаний по поводу возможных последствий от этой магнитной бури — не исключено.

Чтобы уверенно говорить о статистических выводах, нужно проводить отдельные исследования, причем «хитро» собрать выборку людей. То есть у них, с одной стороны, должно быть состояние здоровья на одинаковом уровне — либо мы берем всех с инсультами, либо, наоборот, всех не подверженных инсультам. Во-вторых, респондентов нужно поместить в идентичные условия: чтобы у них был одинаковый прием лекарств, чтобы они не были подвержены погодным изменениям, поскольку приход атмосферного фронта с низким давлением, естественно, гораздо сильнее скажется на самочувствии человека, чем приход коронального выброса массы на орбиту Земли.

М.А.: К тому же очень важно психологическое состояние людей. Например, если человека уволили с работы или проблемы в семье, у него стресс.

Н.Ш.: А СМИ, к сожалению, нагнетают, когда пишут, что «через два дня будет гигантская магнитная буря и метеозависимым людям нужно лечь и умирать», хотя при чем тут метеозависимые люди — для нас это загадка. И человек заранее настраивает себя на нехорошее состояние.

М.А.: В конце февраля мы увидели сообщения в СМИ, что в марте точно будут четыре или пять магнитных бурь с указанными датами. Хотя как давать бурю на месяц вперед — не очень понятно. На 8 и 9 февраля предсказывали, что будет буря. Даты прошли, и ни одного возмущенного периода не было. Поэтому не всегда информация в СМИ достоверна. Влияние солнечной активности, в частности корональных выбросов, на околоземное космическое пространство происходит через двое-шесть суток. Соответственно, какие можно строить планы, что будет через две недели?

Н.Ш.: К сожалению, пока наблюдательные возможности спутников и аппаратов, которыми мы пользуемся, недостаточны. Более или менее надежные сроки упреждения при выдаче прогнозов — до недели.

— Кто обращается за прогнозами? Кому это важно?

М.А.: У нас есть контракты с некоторыми организациями, которым мы предоставляем разные типы прогнозов. Мы не придумываем себе сами задачи вроде: «Давайте мы будем делать вот такой прогноз», а делаем прогнозы по заказу. Нам говорят: «А вы можете сделать вот так?», и мы делаем соответствующий прогноз. У нас есть контракты с «Роскосмосом», мы предоставляем свои прогнозы МЧС, центру «Антистихия», НИИ КП. У нас берут данные ЦУП. И идет рассылка в СМИ.

Иногда к нам даже обращаются фотографы, которые охотятся за полярными сияниями.

— Расскажите про Центр прогнозов космической погоды ИЗМИРАН. Чем вы занимаетесь?

М.А.: Наш Центр прогнозов — один из старейших в России. Он работает уже больше 20 лет. Его деятельность началась в конце 1990-х гг., и закладывали его два наших руководителя — Сергей Петрович Гайдаш и Анатолий Владимирович Белов. В 2009 г. в ИЗМИРАН пришел нынешний руководитель Центра прогнозов Артем Анатольевич Абунин, а в 2010 г. пришла я. Несмотря на то что я начала работать в отделе космических лучей, меня сразу подключили к работе в Центре прогнозов. Конечно, тогда такой красоты не было. Мы находились в другом кабинете, у нас был один монитор, вокруг которого мы сидели втроем.

Н.Ш.: Рабочий день начинается с того, что мы изучаем информацию на мониторах. Она регулярно обновляется — каждые пять минут на них появляются открытые данные с различных спутников.

Сначала мы собираем и тщательно анализируем данные за прошедшие один-два дня. Затем эта информация определенным образом структурируется и записывается в базы данных. Мы ведем учет предыдущих значений потока радиоизлучения, количества и мощности рентгеновских вспышек, потоков частиц разных энергий, случившиеся корональные выбросы и т.д.

Задача прогнозистов — на основе собранной и проанализированной информации составить прогнозы в соответствии с пожеланиями и требованиями заказчиков на определенные сроки по заданным параметрам.

— Вы упомянули за кадром, что в 2009 г. было четыре магнитные бури. Вы это запомнили, потому что это редкость?

М.А.: Действительно, 2009 г. — один из самых спокойных периодов за время космической эры, с тех пор как стали активно изучать космическую погоду, то есть с середины прошлого века.

Н.Ш.: У нас даже вышла статья, где 2009 г. был назван «тишайший 2009-й».

М.А.: В среднем, если брать за много лет наблюдений, в год происходит 40–50 магнитных бурь. Соответственно, год, когда их было всего четыре, и те минимальные, — это «тишайший».

Н.Ш.: Помимо работы в Центре прогнозов, мы также занимаемся фундаментальными исследованиями, поэтому мы часто обращаемся к такому ретроспективному анализу. Он позволяет выявить не только интересные, но и фундаментальные закономерности, служащие хорошей основой для разработки методик прогнозирования текущего состояния.

Например, у нас есть данные за 50 лет, мы можем посмотреть, какие были бури, чем они были вызваны, в каком месте должен быть корональный выброс, чтобы была буря, а из какого места на Солнце не стоит ждать выброса у Земли. Понятно, что под это подводится физическая теория — условия распространения частиц, плазмы и т.д. Тем не менее такие ретроспективные исследования помогают в нашей прогнозной деятельности. Получается, что мы работаем на стыке фундаментальной и прикладной науки, то есть берем то, что сделано в исследованиях по фундаментальной части, и переносим это в прикладную, прогнозную часть.

— Какими методиками прогнозирования вы пользуетесь здесь, в центре?

М.А.: В первую очередь мы пользуемся собственными разработанными методиками. Начало было положено нашими старшими коллегами, и разрабатывались они много лет. Со временем методики дополняются, улучшаются, привносятся какие-то новые параметры. Основные, базовые для всех методик прогнозирования солнечной активности — это долговременные закономерности, которые уже известны. Например, известно, что у солнечной активности есть повторяемость. Есть 11-летний цикл, есть 22-летний, включающий в себя два 11-летних, он связан со сменой полярности магнитного поля Солнца. Есть и более долговременные циклы солнечной активности. И эти основные фундаментальные закономерности закладываются, естественно, в методики прогнозирования разных параметров.

Существуют более короткопериодные закономерности: 27-дневная повторяемость, сезонная зависимость, есть двухгодичные повторяемости некоторых параметров. Все это ложится в основы методик.

Н.Ш.: Например, Мария упомянула 27-дневную зависимость. Она проявляется в воздействии высокоскоростных потоков из корональных дыр. Корональная дыра — это область на Солнце, которая в ультрафиолетовых фильмах будет видна как некое затемнение.

Область открытых магнитных полей можно сравнить с феном, словно дует направленный высокоскоростной поток. Если фоновая скорость солнечного ветра, скажем, 300–400 км/с, это спокойный ветер, то высокоскоростной поток из корональной дыры — это 600–800 км/с, то есть в два раза больше. Эти образования на Солнце достаточно долгоживущие. И поскольку Солнце вращается с периодом примерно 27 дней, если дыра проходила центральный солнечный меридиан, значит через 27 дней эта корональная дыра снова будет примерно в том же месте и, соответственно, высокоскоростной поток от нее достигнет орбиты Земли еще раз. Это один из примеров, как можно учитывать 27-дневную зависимость.

В последние годы нами была разработана эмпирическая модель оценки скорости и времени распространения корональных выбросов массы. Если на Солнце случается выброс плазмы (не очень далеко на солнечном лимбе, а в центральной зоне), велика вероятность, что выброс достигнет орбиты Земли. Соответственно, важно знать, сколько времени понадобится на его распространение, чтобы понимать, в какой момент межпланетное возмущение может вызвать магнитную бурю.

Для этого нами были фактически вручную отобраны больше 350 событий, где мы точно связали вспышку, выброс и их регистрацию на Земле. Далее этот массив данных определенным образом обработали. Были получены закономерности: где, в каком месте, с какой скоростью должен произойти корональный выброс, чтобы на Земле была зарегистрирована магнитная буря определенной величины. На основе такого статистического анализа была написана программа, позволяющая ввести входные данные, а затем выдать примерные абсолютные значения, через сколько дней стоит ожидать такое возмущение.

М.А.: Мы, конечно, пользуемся не только своими методиками, но и результатом работы других научных групп. Есть как минимум несколько ведущих мировых центров прогнозов космической погоды. В том числе отдельные энтузиасты, которые занимаются прогнозированием, сами пишут модели. Например, наш коллега в Греции сам придумал и написал модель распространения коронального выброса массы. У него есть модель регистрации высокоскоростного потока из корональной дыры. Такие же энтузиасты живут в Норвегии: мы много лет пользуемся сайтом человека, который ведет каталог корональных дыр. Он с 2003 г. очень скрупулезно каждый день обрабатывает снимок Солнца, описывает активные области. Хотя начинал он просто как радиолюбитель. А теперь мы пользуемся его каталогом корональных дыр и пишем благодарственные письма.

На сайте Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН тоже представлены наши результаты работы. И если кому-то это интересно, они могут зайти, посмотреть и воспользоваться ими.

— Вы сказали, что прогнозирование космической погоды стало возможным в середине прошлого века, правильно?

М.А.: Наблюдать за космической погодой и прогнозировать ее люди начали, когда стали следить за солнечной активностью. То есть связь вспышки на Солнце и неполадок в радиосвязи люди установили практически сразу, как стали наблюдать солнечную активность.

Н.Ш.: Грубо говоря, солнечные пятна активной области можно увидеть в китайских каталогах XII–XIII вв. А непосредственное наблюдение корональных выбросов сначала в белом свете, а потом уже в рентгене, появилось в 1970-х гг.

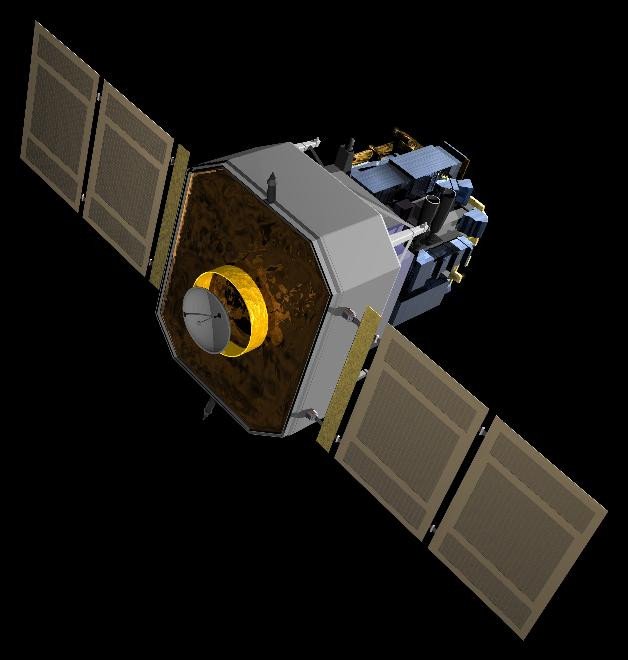

М.А.: А хорошего качества — с 1995 г., когда был запущен спутник SOHO.

Н.Ш.: Поэтому прогнозирование на более или менее приличном уровне, когда появились ежедневные коронографические наблюдения за Солнцем, стоит относить к 1995 г.

— Вы упомянули, что десять лет назад в этой комнате не было столько экранов. Как технологии расширили ваши возможности? Без чего вы уже не представляете свою работу?

М.А.; Увеличилась скорость интернета. Когда в 2010 г. я пришла работать в ИЗМИРАН, на одну подготовку данных, скачивание и сохранение необходимых файлов и фильмов мы тратили много времени. Все делалось вручную: заходишь на сайт, находишь нужный фильм, сохраняешь в нужную папку с нужной датой. И таких фильмов было пять-семь штук. Плюс файлы, необходимые для заполнения баз данных.

Время скачивания фильма доходило до 20–30 минут. Сейчас на это требуется одна-две минуты. И скачивать их можно параллельно. Только на подготовку данных к прогнозу уходило 30–40 минут. Сейчас на это требуется пять-семь минут.

К тому же появились новые данные. Запускаются спутники, дающие новую информацию.

Н.Ш.: И увеличилось временнóе разрешение. Если сейчас данные по солнечному ветру и магнитному полю минутного разрешения, раньше они обновлялись раз в час. Понятное дело, что какие-то мелкоструктурные изменения отслеживать на часовых данных просто невозможно.

М.А.: SOHO — первый спутник, который наблюдал Солнце в ультрафиолете, — имел несколько каналов, но первые данные были с интервалом кадр в сутки.

— А сейчас?

М.А.: А сейчас 15 минут.

Н.Ш.: Для прогноза нужны не статичные картинки, а анимация, вращающееся Солнце. Потому что когда получаешь один-два кадра в сутки, ты, конечно, можешь просто все пропустить.

Если этот кадр не попал на время, когда случился корональный выброс, ты уже не узнаешь о нем. Он уже не повторится и не подождет, пока его красиво заснимут.

М.А.: Появляются новые методики, другие наземные наблюдения.

Н.Ш.: Сейчас, например, данные по солнечному ветру — это все спутники, расположенные в так называемой точке либрации, на расстоянии порядка 1,5 млн км от Земли, на линии Солнце — Земля. И было бы неплохо иметь еще данные по солнечному ветру не в одной точке между Солнцем и Землей, а, скажем, на расстоянии 0,2 астрономических единицы, 0,5, 0,8 астрономических единиц, и потом уже совсем возле Земли. Так было бы гораздо удобнее и легче давать прогнозные значения скорости.

— Это к вопросу о том, чего не хватает?

М.А.: Да. Еще из минусов — очень мало российских спутников.

Например, в наших прогнозах нет данных ни с одного российского спутника. Это очень сильно удручает. Нас многие спрашивают: почему вы все время пишете данные со спутника GOES? Потому что нет данных с российских спутников.

Н.Ш.: Они вообще-то есть, но не по нашей тематике, не работают в режиме реального времени или на других энергетических каналах. То есть охватывают не все интересующие параметры. Поэтому запуски дополнительных аппаратов очень желательны.

Н.Ш.: Нам недавно задали вопрос: можно ли человека-прогнозиста заменить нейросетью? Что там делать — собрать данные и выдать цифру. А не получается, потому что Солнце все время преподносит сюрпризы.

Казалось бы — 20 раз подряд был один результат, а вот на 21-й раз получилось вообще по-другому. Настолько неоднородно поведение Солнца.

Люди пронаблюдали уже 24 полных 11-летних солнечных цикла, сейчас идет 25-й. И вот 24-й и 25-й в корне не такие, как предыдущие 23. Соответственно, на чем основывалась бы работа нейросети? Ей бы скормили данные предыдущих 23 циклов, на 24-м бы обучили, и на 25-й нужно было бы дать прогноз. А оно не работает.

А как ей давать данные, если, грубо говоря, даже по числу солнечных пятен активных областей те циклы были высотой в 250 средних годовых, а сейчас 117? Естественно, все прогнозные значения будут неверными. Поэтому не получится выкинуть людей из нашей работы. Наоборот, их надо привлекать. Разных, умных, интересных.

Н.Ш.: Наша область науки затягивает. Доходит до того, что у нас есть чат в WhatsApp, где мы шлем друг другу картинки: «А вы видели, какая была вспышка?». И это происходит не только в рабочее время.

Тебе хочется следить за тем, что произошло, знать, случилось ли что-то интересное. И если ты, например, уезжал в командировку или на конференцию, по возвращении нужно обязательно спросить у всех, что ты пропустил. Получается, что мы включены в эту деятельность в режиме 24/7. Но мы и сами не против так включаться.

— Вы настолько увлеченно рассказываете о своей работе. А как все же произошло ваше становление как «космических синоптиков»?

М.А.: Я уже упоминала, что пришла работать в отдел космических лучей. Это исключительно фундаментальная наука с очень небольшим процентом прикладной части. Но погрузиться в фундаментальную науку через этот прикладной аспект космической погоды оказалось проще. Я не физик по образованию, мне было сложно воспринимать большое количество теории, формулы. Но когда ты видишь это своими глазами практически в реальном времени, тебе не надо ждать 50 лет, чтобы исследовать накопленный ряд данных. И с точки зрения практики это оказалось проще, легче, удобнее, а главное — очень красиво.

Н.Ш.: У меня тоже довольно увлекательная история, потому что меня сюда фактически за руку привела Мария. Но в отличие от Марии у меня, наоборот, сугубо физическое образование. Я учитель физики и английского языка. Долгое время работала в московской школе и даже стала в 2012 г. педагогом года Москвы. А потом мы через наших детей познакомились с Марией. И она сказала: «У нас там так интересно, а ты физик, да еще со знанием английского языка, нам не помешало бы иметь такого специалиста. Может быть, придешь, посмотришь, как у нас там красиво и увлекательно?» Я пришла, посмотрела и не смогла уйти.

И вот уже четыре года сижу с Машей в одном кабинете и не собираюсь никуда уходить. Хотя в школу, конечно, зовут, но мы восполняем эти пробелы — к нам приходят школьники на проекты, мы проводим для них экскурсии, активно участвуем во всевозможных конференциях, просветительской деятельности.

М.А.: Стать специалистом в прогнозировании космической погоды может любой человек, если у него есть толика логики и немного кругозора.

Н.Ш.: Ну и достаточно сосредоточенности и увлеченности. Приходите, мы вас научим.

М.А.: Мы можем научить прогнозировать космическую погоду даже журналиста, филолога или флориста. Но только не нейронную сеть.